こんにちは、けいみるるです。

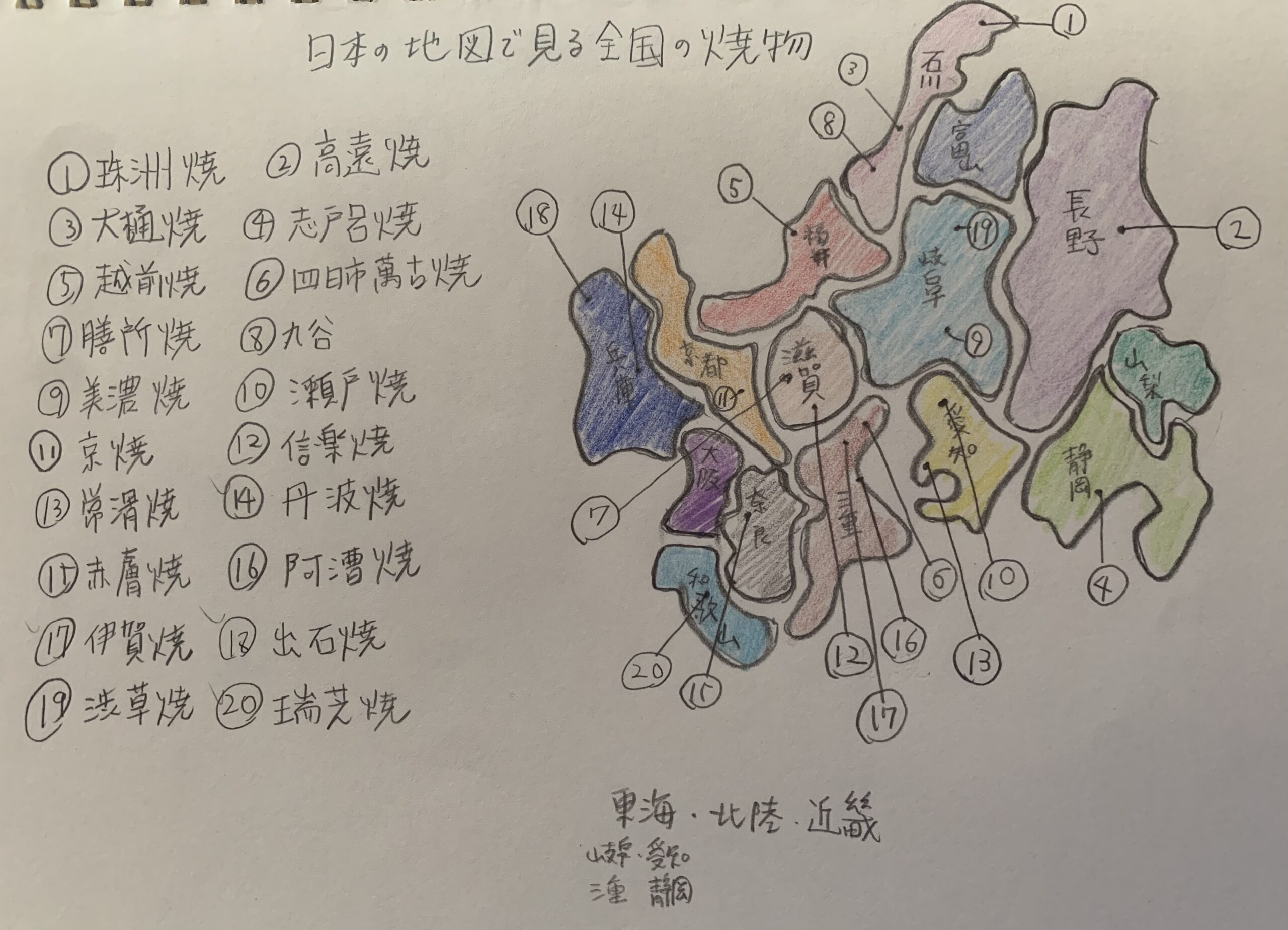

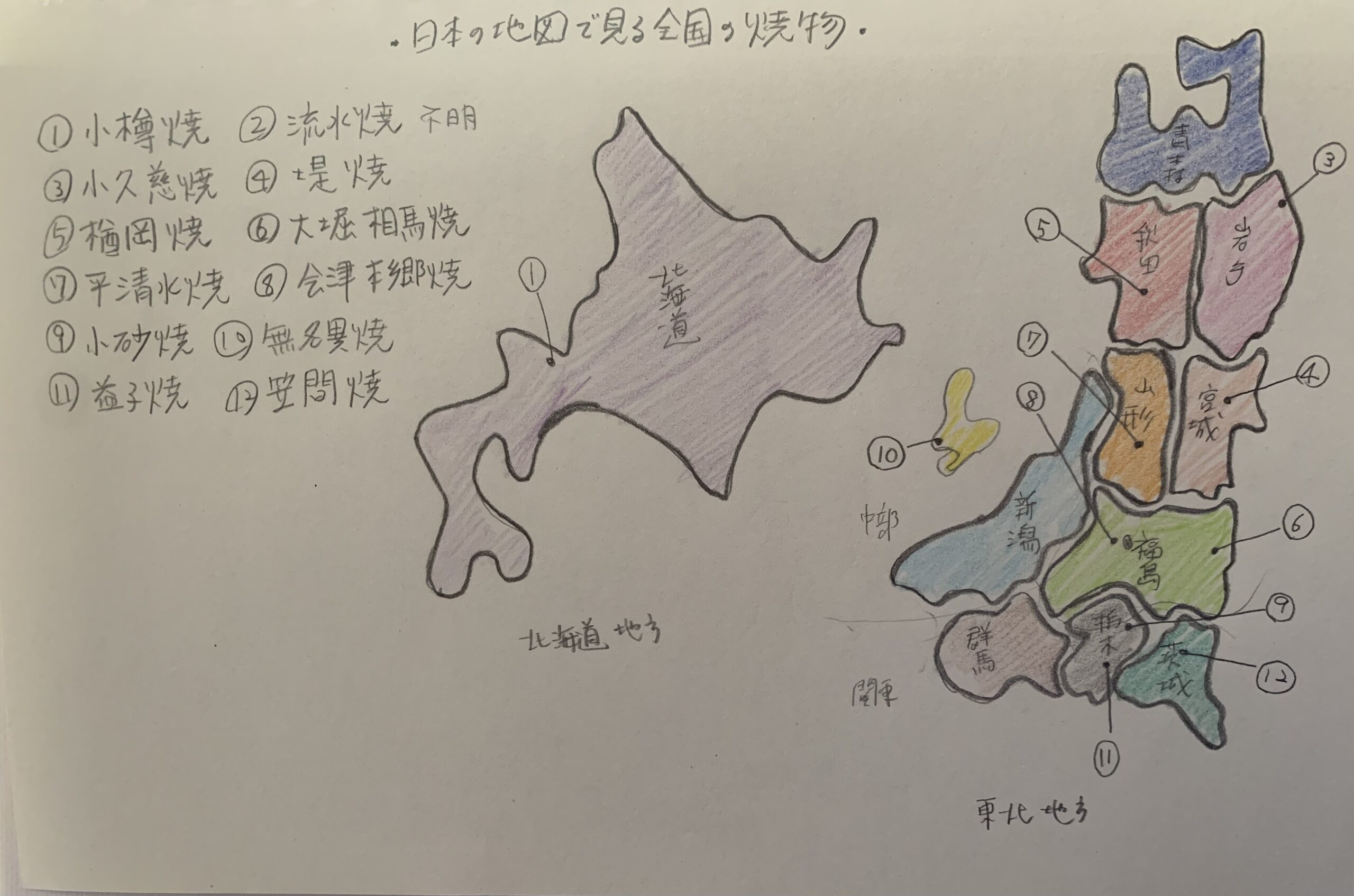

今回は、日本全国にある焼物の種類は・2についてです。

日本全国にある焼物を知っていますか?

東海・北陸・近畿地方

イラスト絵図

焼物名をクリックしていただくと、詳しいことが書かれていますので御覧ください。

沢山の焼物があります。

生活にかかせない食器です。

日本全国にある焼物の種類・2について書いていきます。

「東海・北陸・近畿」

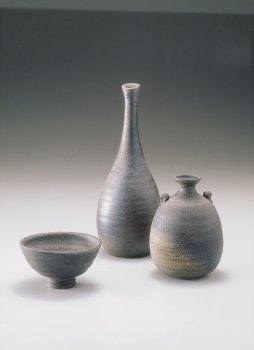

珠洲焼

珠洲焼の特徴は

石川県珠洲市にあります。

12世紀後半(平安時代末期)〜15世紀(室町時代後期)、珠州郡内で生産されました。

中世日本を代表する焼物の一つです。

北海道南部〜福井県にかけて日本海側に流通していました。

須恵器の系統を継いで粘土紐を巻き上げて、叩きしめて成形して「還元焔燻べ焼」で焼き上げるのが特徴です。

無釉高温のために、灰が自然釉の役割を果たすことが多いです。

灰黒色の落ち着いた美しさを醸し出します。

日用品が多く焼かれています。

高遠焼

高遠焼の特徴は

長野県上伊那郡高遠町です。

1812年(文化9年)高遠焼に水を引く土管を作るために美濃から陶芸家を呼んできて、作陶が始まったと言われています。

赤土を基調として、白と緑などの2種類の釉薬を重ねる「二重掛け」が特徴です。

白と緑の2色の釉薬を重ねた色合いが特徴です。

大樋焼(おおひやき)

大樋焼の特徴は

石川県金沢市にあります。

寛文6年(1666)加賀藩主五代・前田綱紀候によって、京都より招聘せれた仙叟(せんそう)によってはじまりました。

以来、350年の歴史があります。

ろくろを使わない手びねりとヘラで、一つ一つ作られています。

保温に優れていて、軽くて温かみのある風合いの器は口当たりが柔らかいです。

お茶に広く利用されていました。

京都の楽家から、独自に飴釉という釉薬を使う許可を得られました。

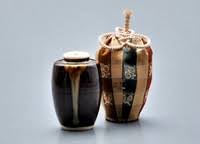

志戸呂焼

志戸呂焼の特徴は

静岡県島田市金谷です。

室町時代まで遡ります。

志戸呂焼の名は、西金谷の宿一帯が志戸呂と、呼ばれていたことに由来します。

独特の鉄分が多いのが特徴で、茶壺に適しています。

褐色や黒釉を使った素朴な釉調が特徴でもあります。

名品の壺の裏には「祖母懐」「ばば懐」の刻銘があります。

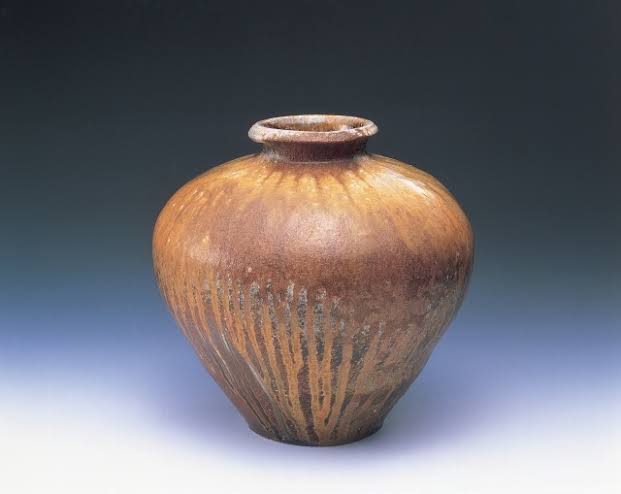

越前焼

越前焼の特徴は

福井県嶺北地方西部です。

日本六古窯の一つに数えられます。

平安時代〜鎌倉時代に始まっています。

特徴は、釉薬を使わずに焼かれていることです。

絵付けもされていません。

素朴な風合いがあります。

地元で取れる鉄分が多いです。

アルミナやシリカをも含んでいます。

高温で焼かれる際に薪の灰がかかり溶けて器に流れこむ自然釉もあり、陶器と磁器の中間的な存在である炻器で「焼締め」「半磁器」とも呼ばれています。

茶褐色で良く焼きしまった器です。

水を通さない丈夫さがあり壺や瓷や酒器や茶器など日常生活で使う作品を、中心に作っていました。

四日市萬古焼(よっかいちばんこやき)

四日市萬古焼の特徴は

三重県四日市市と菰野町(とこものまち)です。

江戸時代元文年間(1736〜1740)に桑名の商人沼波が茶の趣味が高じて、窯を築いて自分で茶器を焼き始めたのが始まりとされています。

釉薬を使いません。

素材そのものを活かした器を作っています。

色合いは、紫色をしていて、紫泥焼とも呼ばれています。

非常に丈夫で割れにくいことと、耐久性や耐火性に優れています。

「萬古の印があることが特徴」です。

伝統を守りながら、時代に合わせた変化がうまれていきました。

膳所焼き(ぜぜやき)

膳所焼の特徴は

滋賀県大津市です。

歴史は江戸時代初期です。

小堀遠州の七窯の一つに数えられます。

主に、茶入や水指など、茶器として作られました。

特徴は、轆轤目(ろくろめ)がしっかりときれいに付いています。

黒味を帯びた鉄釉が特色です。

素朴でありながら繊細な意匠は遠州がかかげた「きれいさび」の精神があります

九谷焼

九谷焼の特徴は

石川県加賀市地方で焼かれています。

1655年、明暦元年に加賀藩の命により有田で陶技を学んでいた後藤才次郎が、江沼郡久谷村で開窯したのが始まりです。

ですがわずか100年で廃窯になりました。

原因は定かではありません。

この間に焼かれていたのが、古九谷焼と呼ばれています。

九谷焼の特徴は、上絵付けによる色絵装飾があります。

青・黄・赤・紫・紺青からなる五彩により描かれているのが特徴です。

美濃焼

美濃焼の特徴は

岐阜県東濃地方の主に土岐市・多治見市・瑞浪市・可児市にまたがる地域で作られています。

歴史は古く1300年続く焼物です。

須恵器の製造が美濃にも伝わったことが始まりです。

桃山時代を代表する焼物です。

青磁に似た焼物で、文様・刻線などが特徴です。

基本とされているのが、黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部があります。

瀬戸焼

瀬戸焼の特徴は

愛知県瀬戸市で作られています。

1000年の歴史があります。

瀬戸焼が始まったのが平安時代中期でした。

中国の青磁や白磁を彷彿とさせる白い素地が特徴です。

粘土には鉄分かほぼ含まれていないため、白い焼物を作り出すことが出来ます。

耐火性が高い焼物です。

京焼

京焼の特徴は

京都で焼かれています。

伝統工芸品に指定されています。

茶の湯の流行によって、江戸時代初期頃より、東山山麓地域を中心に広がっていきました。

現在は、京都で焼かれている焼物全般を、京焼・清水焼といわれています。

京都には、良質な粘土はないので、江戸時代初期から各地の陶土を使っていました。

信楽焼

信楽焼の特徴は

滋賀県甲賀市(こうかし)信楽を中心に焼かれています。

日本六古窯のひとつに数えられます。

大きな狸の置物があります。

つちのを水簸(すいひ)せずにそのまま成形します。

粘り気のある良質な土です。

火色の景色が特徴です。

渋草焼

渋草焼の特徴は

岐阜県高山市で焼かれています。

陶磁器です。

170年以上の歴史があります。

飛騨九谷・飛騨赤絵・渋草調といわれる呉須を基調とした青白な磁器製品です。

強度を得るため高温で長時間焼成を行います。

以上が、日本全国にある焼物の種類は・2でした。

まとめ

どの焼物にも歴史が古くあり、今に受け継がれています。

今回書いた焼物は、私はどれも初めてです。

生活のために、作られた焼物が多いですね。

参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、日本全国にある焼物の種類は・3です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント