こんにちは、けいみるるです。

今回は、高遠焼とは何についてです。

高遠焼という焼物を知っていますか?

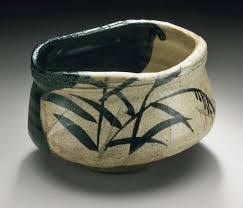

高遠焼の湯呑み

緑色と白色が印象的ですね。

高遠焼とは、

白い釉薬に緑の釉薬を掛けた2重掛けが特徴の焼物です。

北陸地方のイラスト図

長野県上伊那郡高遠町で焼かれています。

高遠町は高遠藩の城下町でした。

国指定史跡であり日本100名城の1つでもある高遠城があります。

現在は、桜の名所の公園となっています。

「天下第一の桜」といわれています。

高遠焼とは何について書いていきます。

高遠焼の歴史は

200年以上の歴史があります。

1812年高遠城内に水を引くために、土管を焼かせたのが始まりといわれています。

美濃の陶工を招いて作られています。

昭和の中頃には衰退していきました。

昭和50年代には唐木米之助(とうもくべいのすけ)という陶工が復活させました。

高遠焼の特徴・魅力は

特徴的なのは主に釉薬にあります。

地元で採れる粘土が赤土だったので、白色の釉薬が掛かった上に、緑色の釉薬を流しているものが多いです。

その他にも、黒色の釉薬の上に白色の釉薬が流してあるなど、釉薬を2重掛けしてあるものが多いのが特徴となっています。

赤土に白や緑などの釉薬を2重掛けした色合いです。

手の跡を残したような形や、口の部分が厚手のものが多いです。

田舎風の素朴な味を持つ焼物として、多くの人々にひたしまれています。

昔からの色でいうと青緑色のものが一般的でした。

今は、高遠の桜をイメージしたピンク色の釉薬を使って色をだしています。

高遠焼の今は

高遠焼きの粘土は、採りきってしまったため、今ではあまり採れなくなりました。

今取れる粘土は耐火度が低いので、高遠の粘土と他の似たような粘土を混ぜて使っています。

現在では、灯油窯と併用して登り窯を使っています。

登り窯は、4部屋をつかっています。

以上が、高遠焼でした。

まとめ

高遠焼とは、赤土を基調とした、白色と緑色など2種類の釉薬を重ねる「2重掛け」が特徴となります。

聞いたことがなかった高遠焼です。

緑色が印象的な釉薬ですね。

高遠焼きの実物を見てみたいですね。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、織部焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント