こんにちは、けいみるるです。

今回は、織部焼とは何についてです。

織部焼という焼物を知っていますか?

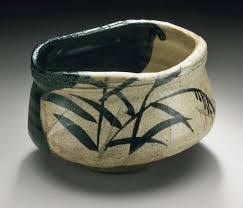

織部焼の茶碗

織部焼とは、

美濃焼の一種で志野焼の後に作られた焼物です。

食器類だけではなく、茶道具も作られていて、織部流茶道に使われていまいた。

・織部焼は、美濃地方で生産された陶器です。

・美濃焼の一つです。

・志野焼のあとに作られました。

東海地方

岐阜県土岐市で焼かれていました。

土岐市は、岐阜県の南西部に位置し、美濃焼の産地でもあります。

「陶磁器生産量日本一の街」として有名です。

織部焼とは何について書いていきます。

織部焼の見るポイントは

*織部黒・黒織部・青織部・赤織部・志野織部があります。

*この中でも有名なのは、緑色の青織部です。

*茶碗は、織部黒・黒織部が多いです。

*食器類が次に多くあります。

*ゆがんだ形の沓(くつ)茶碗・絵付は市松模様や幾何学模様があります。

*後半には、扇子などの形をした食器・香炉が多いです。

織部焼の歴史は

1605年桃山時代の慶長10年頃に、岐阜県土岐市付近で始まりました。

美濃地方で生産された陶器です。

豊臣秀吉の茶陶を勤めた古田織部が、好みの茶陶の地で作られたことに由来されています。

織部焼の特徴・魅力は

美濃焼の一つになります。

志野焼のあとに作られています。

美濃出身の武人で千利休の弟子の茶人・古田織部の指導で作られた焼物です。

いびつな形・派手目の文様・味わいのある暗緑色といった当時では斬新なスタイルが特徴的です。

織部黒・黒織部・青織部・赤織部・志野織部があります。

その中でも有名なのが、緑色の青織部焼です。

織部土

・瀬戸で採れる細かい粘土です。

織部釉

・酸化焼成で緑に焼き上がる釉薬です。

・透明釉薬に酸化銅など、銅を着色料といして加えて酸化焼成をしたものです。

・灰釉をベースとして、呈色剤(ていしょく)として酸化銅を3〜5%加えたものです。

織部焼の今は

国内のシェア60%といわれています。

毎年5月ころには、土岐美濃焼まつりが行われていて、美濃焼の代表格でもある志野焼・織部焼から磁器製品まであらゆる陶磁器が揃っています。

たくさんの人たちで賑わっています。

次回は、織部焼とは何でした。

まとめ

美濃地方生産された陶器です。

美濃焼の一つになります。

器種・分様・形状が豊かなことが魅力があります。

深みのある暗緑色をしています。

美濃焼だけではなく、織部焼にも出会いにいきたいですね。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、無名異焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント