こんにちは、けいみるるです。

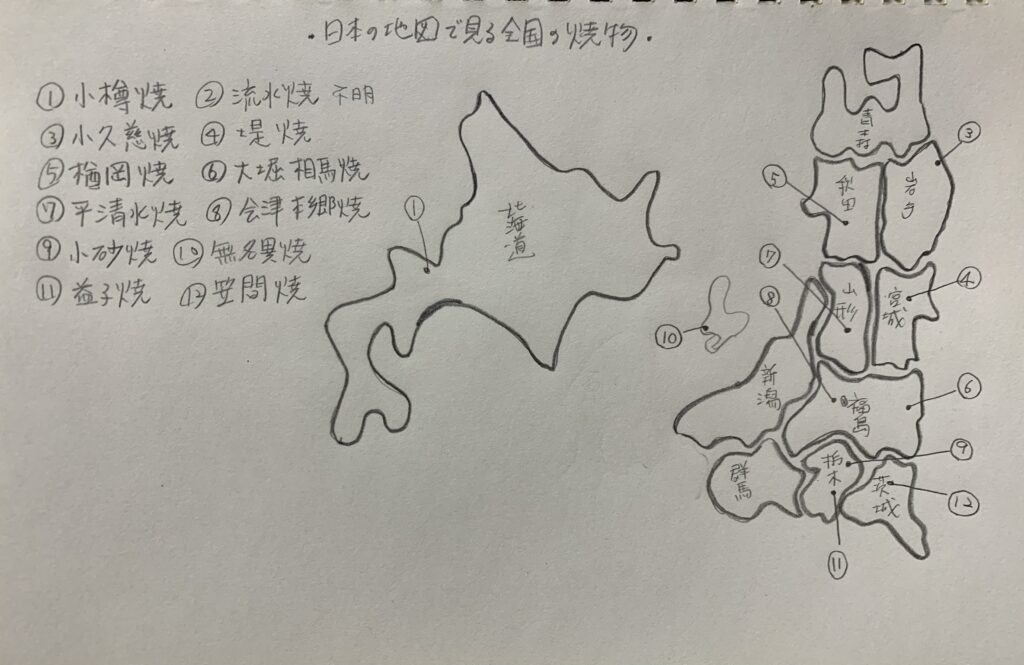

今回は、大堀相馬焼とは何かについてです。

大堀相馬焼という焼物を知っていますか?

どこの地方の焼物でしょうか?

大堀相馬焼の湯呑み

馬の絵付けが目を引きますね。

二重焼きがとてもめずらしい焼き物ですね。

大堀相馬焼とは、

青ひび・左馬・二重焼などが特徴のある焼物です。

縁起物として親しまれていました。

300年以上の歴史のある焼物です。

*東北地方

福島県双葉郡浪江町大堀です。

大堀相馬焼とは何を書いていきます。

大堀相馬焼の見るポイントは

青ヒビ・走り駒・二重焼の3つが特徴です。

青磁釉による青ヒビといわれるヒビ割れが器の全体に広がった地模様となり素朴な味わいのある、製品です。

青磁釉以外にも、灰釉・あめ釉・白流釉等も使っていて、日用品として厚く丈夫な焼物です。

大堀相馬焼の歴史は

300年以上の伝統があります。

昔は相馬焼の名で知られていました。

元禄3年(1690)江戸時代にさかのぼります。

相馬中村藩士の藩外休閑が大堀で陶土を発見しました。

下男の左馬に命じて日用雑貨を焼くようになったのが始まりです。

中村藩は相馬野馬追(そうまのまおい)の伝統を有していて藩主相馬氏の家紋から、つなぎ駒や走り駒が意匠となっていて縁起物として好まれています。

中村城下の相馬駒焼が藩主相馬への献上品とされました。

それに対して大堀相馬焼は大衆向けの民窯として親しまれました。

大堀焼は戊辰戦争後に衰退しましたが、第二次世界大戦後には再興しました。

1978年には国から伝統的工芸品の指定を受けました。

2011年3月の東日本大震災発生時までは25軒の窯がありました。

震災後の福島第一原子力発電所事故により、10kmに位置していた大堀の住民や事業所も、避難を余儀なくされました。

2021年3月には浪江町になみえの技・なりわい館に事務所や工房を移しました。

釉薬の原料となる浪江町の砥山石(とやまいし)は放射能汚染により採掘不可能となりました。

現在は、土や釉薬の代替となる土を発見し、釉薬の再現ができて350年の伝統を今も守ることが、できています。

大堀相馬焼の特徴・魅力は

保温性に優れていて、二重焼・青ヒビ・駒の絵などが特徴です。

二重焼は、湯呑は冷めにくいといわれています。その技術は相当な熟練がないと難しいです。

この技術は大堀相馬焼以外は見られません。

青ヒビは、純色の器面に広がる不定型なヒビのことです。

鉄分を多く含んだ釉薬を使います。

還元炎焼成に冷却するために生じます。

ひびに墨を塗り込むために黒く見えます。

大堀相馬焼の土

大堀粘土・鹿島粘土などを使っています。

浪江の井手の山から掘られていた土です。

大堀相馬焼の釉薬

青磁釉の原料である砥山石を使っています。

釉薬青磁釉・灰釉・あめ釉・白流釉があります。

駒の絵は、走り駒といい、疾駆する馬のことです。

1978年には、国の伝統的工芸品の指定をうけました。

大堀相馬焼の本物と偽物の見分け方

本物

青磁釉の貫入という青いひび割れ・左を向いた「走り駒」という馬の絵・独特の二重構造です。

自然で落ち着いた光沢です。

偽物

本物を再現できていません。

雑であります。

すべてが不自然です。

本物を真似することができないほど、熟練した技術力が高いです。

これらの点をみながら本物を見極めるのが重要ですね。

大堀相馬焼の今は

「大せとまつり」というのが、大堀相馬協同組合に加入する窯元が一堂に会するイベントです。

2024年の5月の3日間、大堀相馬焼物産会館「陶芸の杜おおぼり」にて、大堀相馬焼協同組合に加盟している窯元の方たちの焼物を展示・販売する「大せとまつり」が開催されました。

以上が、大堀相馬焼とは何でした。

まとめ

大堀相馬焼は300年以上の歴史があります。

貫入・走り駒・二重焼というのが特徴です。

青ヒビという地模様も特徴の一つです。

青磁釉に青みを帯びたガラス質の表面に、青ヒビというヒビ割れが器全体を覆います。

人々の生活に溶け込んだ、使いやすい器を作っています。

湯呑みが二重になっているのが印象的ですね。

すごい技術だなと思いました。

実際に見に行きたいですね。

大堀相馬焼鑑賞の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、楢岡焼とは何かです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント