こんにちは、けいみるるです。

今回は、三川内焼とは何です。

三川内焼という焼物を知っていますか?

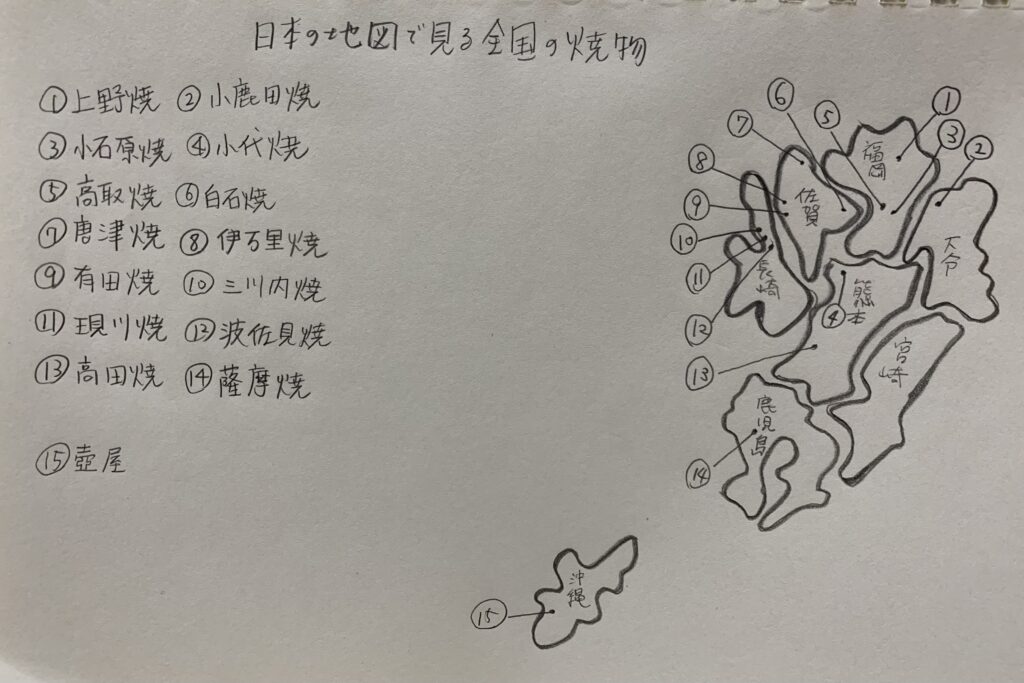

どこの地方の焼物でしょうか?

三川内焼のお皿

唐子の絵皿

三川内焼とは、

透かし彫り技法が全面的に使われています。

器の表面全体を彫り抜いて、籠の編み目のように見えるのが特徴です。

唐子絵が有名です。

九州地方

長崎県佐世保で焼かれています。

長崎県北部に位置していて、西海国立公園「九十九島」に代表される自然豊かな町です。

旧海軍の軍港として栄えた歴史があり、今では米海軍基地がある国際色豊かな港町です。

「ハウステンボス」などの観光地でも知られています。

三川内焼とは何を書いていきます。

三川内焼の見るポイントは

*透し彫り・手捻り(てびねり)の技法が特徴です。

*白磁に藍色で唐子を描いた唐子絵や、光に透けるほどに薄い卵殻手(らんかくで)、華やかに模様を施した、菊花細工・透かし彫りなどがあります。

*籠の編み目のように見せることも特徴の一つです。

*佐世保の特産品でもあり、国の伝統工芸に指定されています。

三川内焼の歴史は

約400年以上の歴史があります。

1598年豊臣秀吉が朝鮮に出兵して文禄・慶長の役にまで遡ります。

各地の大名が競って朝鮮の陶工を連れ帰ったのが始まりといわれています。

別名・平戸焼とも呼ばれている白磁です。

1640年頃から、磁器へと変わっていきます。

三川内焼の特徴・魅力は

透かし彫りや、手捻りなどの技法を使った作り方です。

白い焼物に青い染付をしています。

唐子の絵柄が特徴です。

キメの細かい地肌の磁器に、呉須という青い顔料で色付けして仕上げています。

シンプル感のある焼物ですが、高級感があるのが魅力です。

日本国内だけではなく、世界中の人に愛されている焼物です。

三川内焼の粘土

・原料は、天草地方の陶土です。

・木節粘土・蛙目粘土を使っています。

・愛知県・岐阜県・三重県が主産地です。

三川内焼の釉薬

・石灰釉・柞灰釉(ははそはい)・青磁釉を使っています。

国の伝統工芸品です。

三川内焼の本物と偽物の見分け方は

本物

絵付けが、藍色を中心とした緻密で繊細なものが多いです。

質感と光沢が、長年にわたり使い込んだことによって、柔らかくくすんだ光があります。

傷や使用感が、経年による小傷が不規則に存在していて深さがあります。

刻印やサインが底面に確認できるものです。

偽物

絵付けが不自然で、雑であり、色合いが良くないです。

質感と光沢が、不自然で、強い光沢や均一な光沢があります。

傷や使用感がなく、人工的に付けられたり、均一すぎています。

刻印がなかったり、不鮮明だったり、位置が悪かったりします。

この点がポイントとなります。

見分けが難しいときには、専門家の意見もきくのもいいですね。

三川内焼の今は

三川内焼は毎年5月に、「はまぜん祭り」というイベントが開催されています。

三川内皿山の風情ある町並みを散策しながら、窯元めぐりが楽しめます。

窯元は、現在では14軒ほどがあります。

三川内焼美術館

三川内焼の作品が見られます。

観覧料は無料です。

以上が、三川内焼とは何でした。

まとめ

三川内焼とは、長崎県佐世保の三川内というところで生産されている焼物です。

約400年の古い歴史があります。

世界的に白磁で知られています。

唐子の絵柄が有名です。

伝統を受け継ぎつつ、新しい三川内の焼物を作り続けているんですね。

宿に泊まって、ゆっくりと焼物散策をしてみたいですね。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで、見ていただきありがとうございます。

次回は、現川焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント