こんにちは、けいみるるです。

今回は、現川焼とは何についてです。

現川焼という焼物を知っていますか?

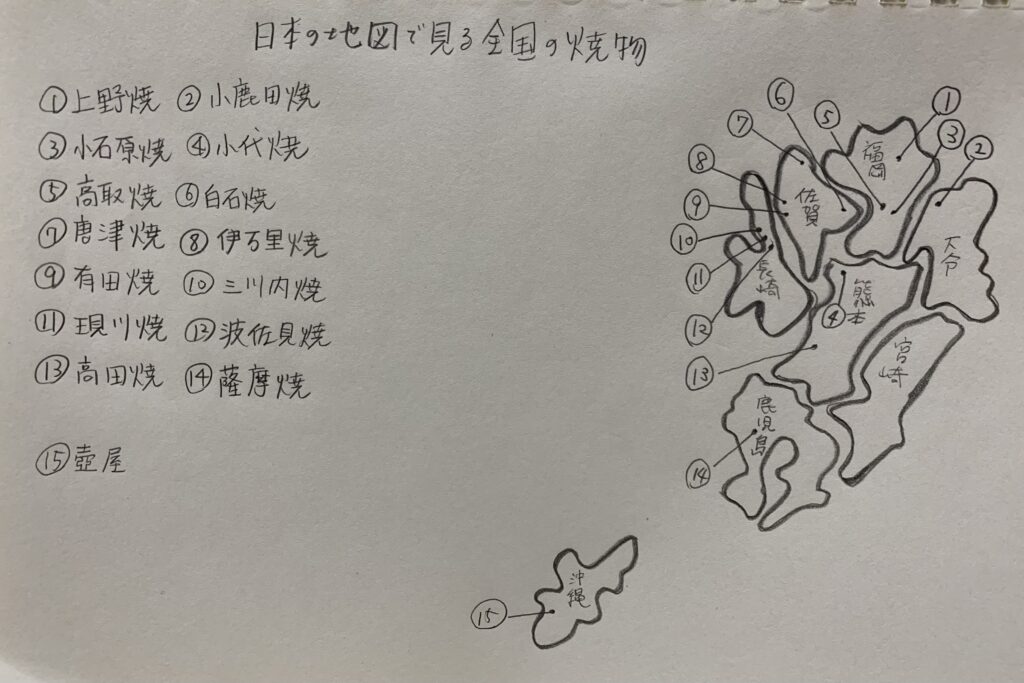

どこの地方の焼物でしょうか?

現川焼の湯呑み

現川焼を蘇らせた窯元:臥牛窯で焼かれています。

江戸時代古現川焼梅文鉢です。

現川焼とは、

半乾燥状態で刷毛目と絵付けを行うのが特徴です。

鉄分の多い茶褐色の器肌が魅力的です。

九州地方

長崎県現川町で焼かれています。

小さい川が流れていて、この川が現川の地名の由来といわれています。

この川を現川川で、「細長い地形を流れる川」を意味しています。

現川焼とは何について書いていきます。

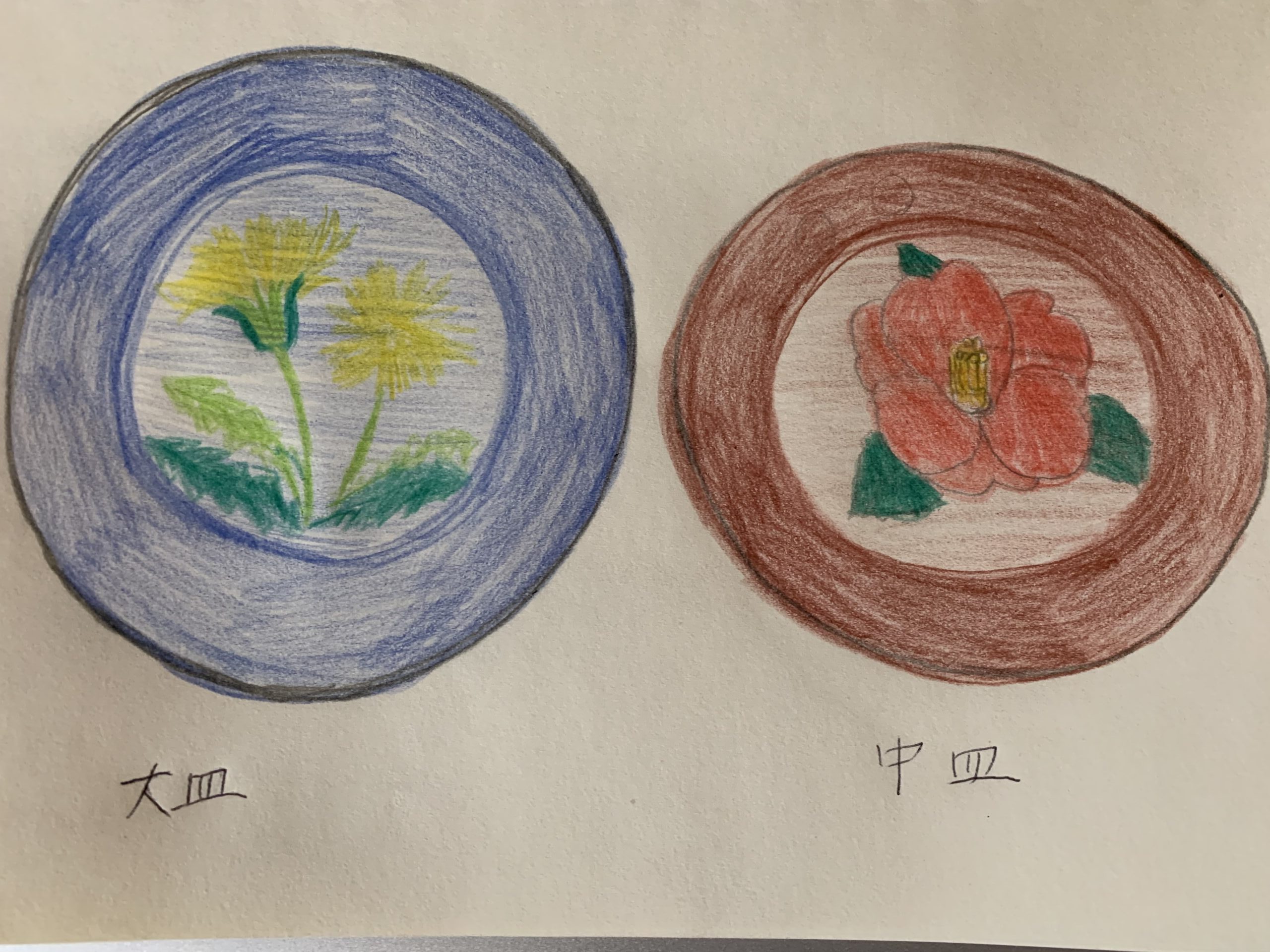

現川焼の見るポイントは

*鉄分が多い茶褐色の器色です。

*多様多彩な刷毛目と加飾が施されています。

*半乾きの状態で刷毛目と絵付けをするのが特徴です。

現川焼の歴史は

1691年諫早家(いさはやけ)の焼物被官であった田中刑部左衛門によって開窯されてのが始まりとされていますが、詳細は不明です。

1784年頃まで、約60年間焼き継がれていました。

1895年〜1904年馬場藤太夫や、1897年頃に檀野勝地(だんのかつじ)が再興しましたが、長くは続きませんでした。

江戸時代には、西の仁清(ひときよ)とまで謳われていました。

その後は、藩の財政面を理由に製造は約60年しか続かず、突如姿を消してしまいました。

長崎県無形文化財の指定をされています。

現川焼の特徴・魅力は

鉄分の多い粘土です。

現川焼の土

現川の山で取れる赤土を使っています。

半乾きの状態ではけもと絵付けをします。

濡れた状態の素地は、触れるだけでも崩れてしまうほど柔らかく、刷毛や筆を入れることは非常に困難な作業とされていました。

鉄分の多い茶褐色の器肌が魅力です。

多様多彩な刷毛目と加飾が施されています。

現川焼の今は

現在は、一度途絶えてしまった現川焼を再現している工房が県内に3ヵ所あります。

伝統を守りつつ、新しい作品を作り出しています。

以上が、現川焼とは何でした。

まとめ

現川焼とは鉄分の多い土を使って焼いています。

茶褐色の器肌が施されていて、多様多彩な刷毛目と加飾が特徴です。

歴史は浅く突然その姿を消していました。

現在、再び蘇り伝統を受け継いでいます。

陶器でありながら磁器を思わせる薄作りが魅力の現川焼です。

現川焼という焼物があるのでと初めて知りました。

いつか、見に出かけたいですね。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、上野焼とは何でした。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント