こんにちは、けいみるるです。

今回は大皿・中皿の作り方についてです。

大皿・中皿を作ったことはありますか?

平らにしていくので難しいところです。

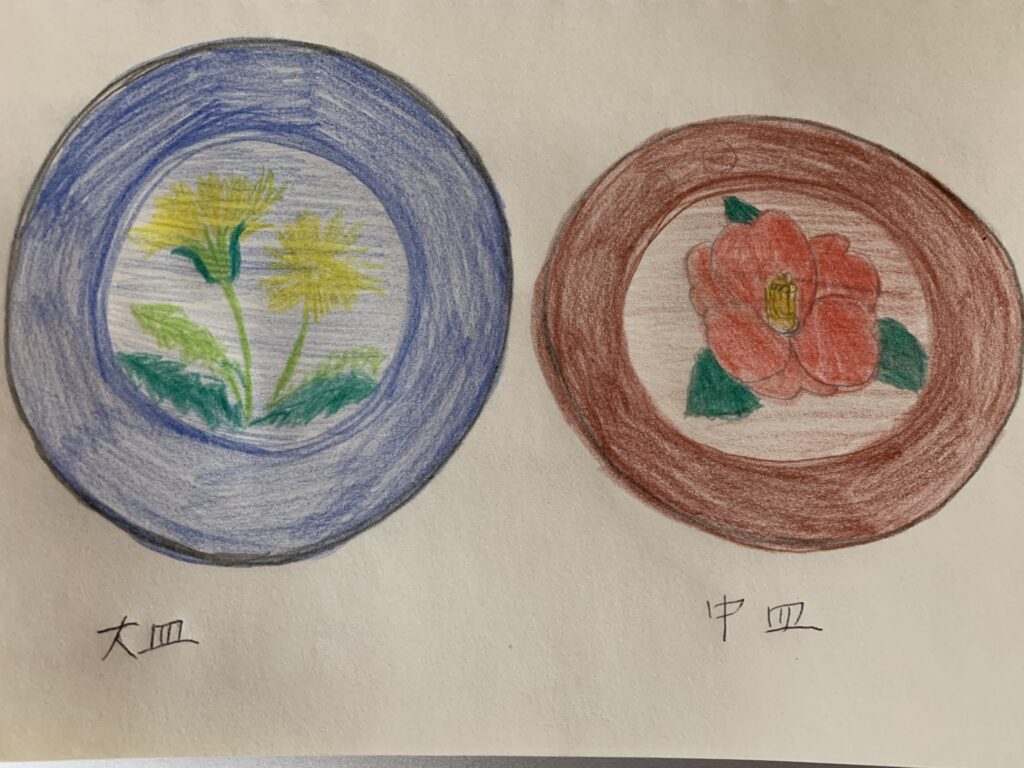

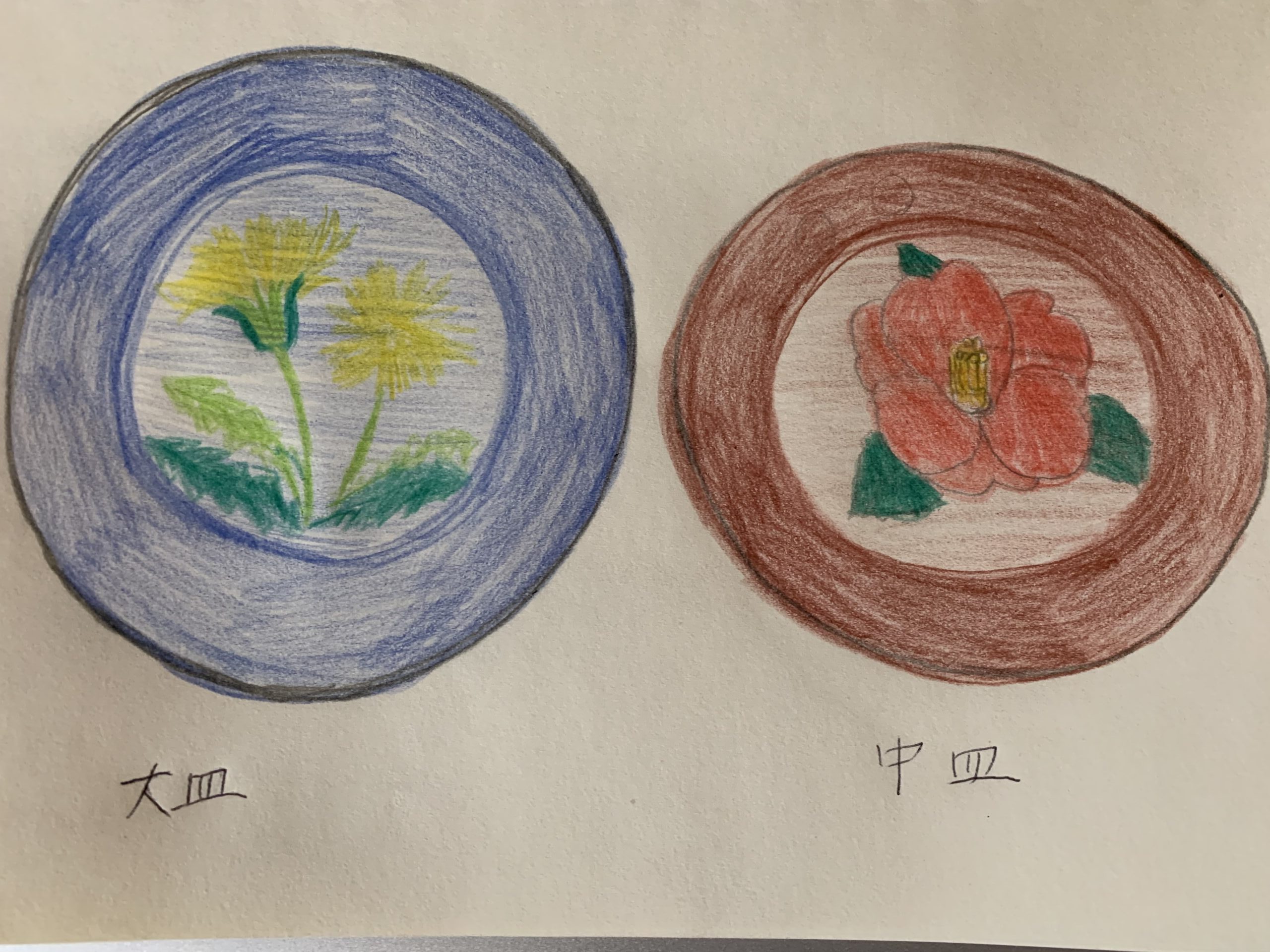

大皿・中皿のイラスト絵図

大皿・中皿とは、

※大皿は30cm以上の大きさをいいます。

※中皿は15cm~23cmの大きさをなります。

くぼみが浅いものをいいます。

多人数の料理を盛り付けるためのお皿です。

大皿・中皿の作り方のポイント

*大皿・中皿を作るときは、亀板をろくろに固定します。

*大皿・中皿それぞれの粘土の塊を亀板の中心に固定します。

*中心をしっかり出しながら、板に付けていきます。

*均等に引き上げたら外側に広げていきます。

*ある程度広げられたら、木コテを使います。

*下に落ち込まないように内側と外側を同時に抑えながら粘土を伸ばします。

アフィリエイト広告を利用しています。

大皿・中皿の作り方を書いていきます。

大皿・中皿の作り方は

電動ろくろ

*成形前の準備・やり方については、器の作り方・成形とはを御覧ください。

水を張った容器・なめし皮・スポンジ・切り糸・木コテ・亀板・粘土です。

粘土は、中皿の大きさで1kg位、大皿の大きさで2kg位です。

大皿・中皿の作り方の手順

亀板をつける

①ろくろに亀板を固定します。

②底に固定用の粘土を円形にしてろくろにつけて、その上に亀板を押し付けて固定します。

③亀板に水を付けて絞ったスポンジで濡らします。

成形

④粘土を中心に置き、ろくろを回して両手で叩きながら固定します。

⑤中・大のお皿なので、粘土は大きさによって量が違います。

⑥底の部分を決めます。

⑦底が決まったら両手で中心に穴を開けていき、そのまま外に向かって広げていきます。

⑧最初は手を使って粘土を伸ばしていきます。

⑨ある程度引き伸ばせたら木コテを使って、形を決めていきます。

⑩木コテで中心から外に向かって更に広げていきます。

⑪下から上まで均一の厚さになるまで、伸ばしていきます。

⑫口元は広げていくうちに、細くなりますので厚みは残しておきます。

⑬形が決まったらろくろ目を木コテで消しながら、平らにしていき下に凹まないように、抑えながら平らにしていきます。

⑭最後になめし皮で口元を整えて、底を切り糸で切ります。

※お皿はほぼ真っ平らの状態ですので、下に落ち込まないように注意します。

亀板のまま、乾燥させます。

乾燥は削れる程度にします。

乾かしすぎると、削れないからです。

以上が、大皿・中皿の作り方でした。

まとめ

今回は、大皿・中皿の作り方を書きました。

大きなお皿は、難しいですよね。

ある程度、ろくろで作れるようになると挑戦したくなります。

自分が作った大皿が完成したら、おかずをたくさん入れてみんなで食べたいですね。

きっと、美味しくなるのではないでしょうか?

大皿・中皿を作るときの、参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、お皿の作り方〜完成です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント