こんににちは、けいみるるです。

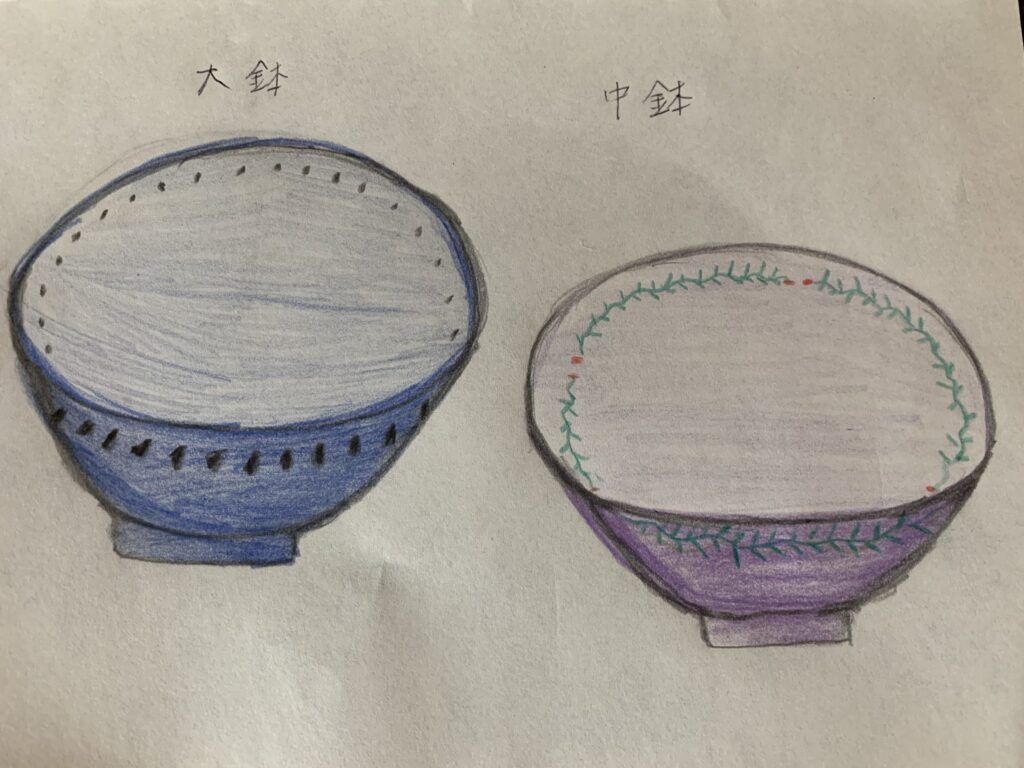

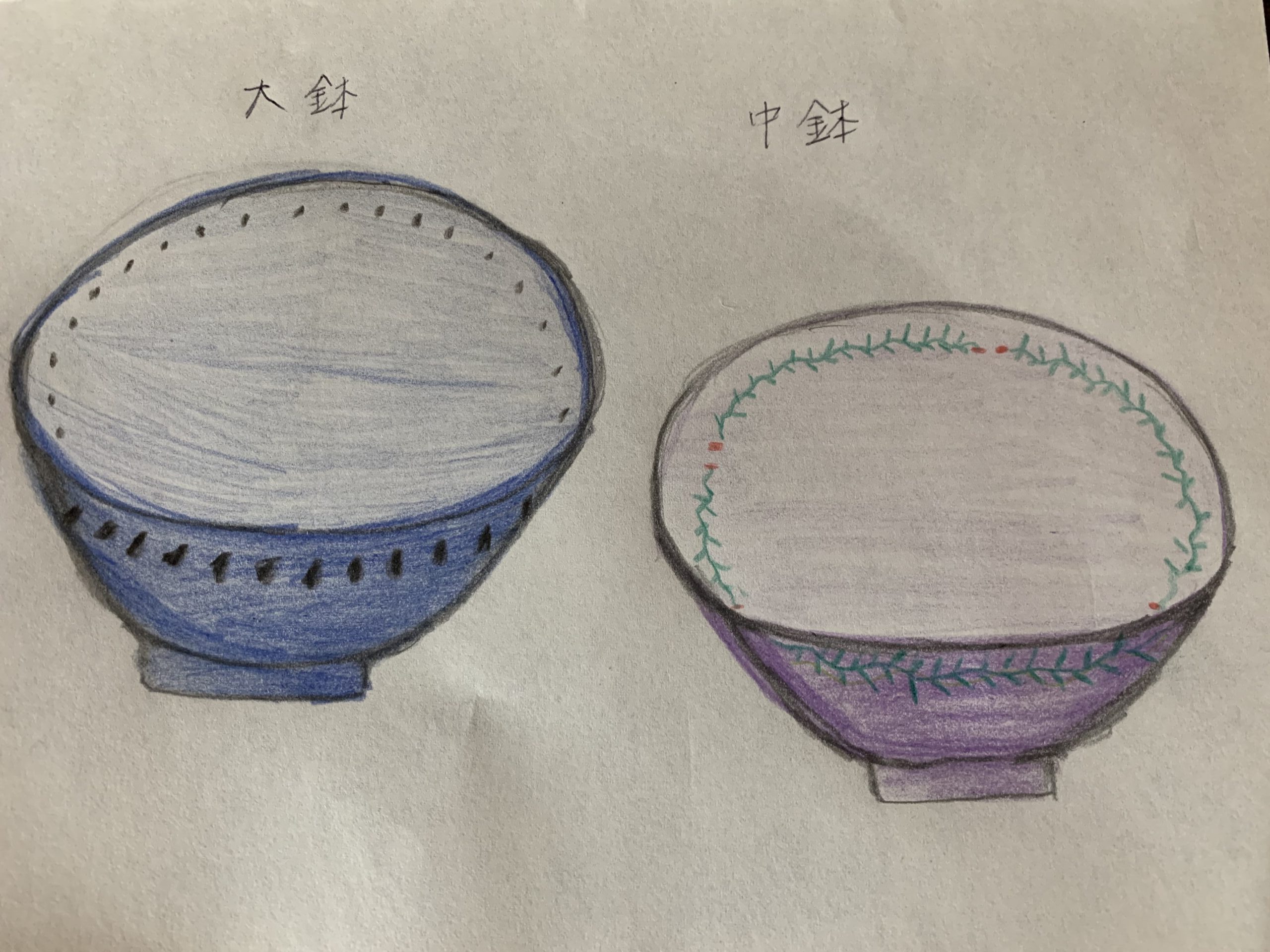

今回は、中鉢・大鉢の作り方についてです。

小鉢よりも大きい器です。

中鉢を作ってみましたが、縮むのでどのくらいの大きさに焼き上がるかはわかりません。

大鉢は大きいのでいつか作れたらと思います。

中鉢・大鉢イラスト絵図

中鉢

上から

口元を変えてみました。

中鉢とは

預け鉢とも呼ばれています。

直径12cm〜21cmで、深さは4cm〜6cm、くらいの大きさです。

大鉢とは

大きな鉢のことです。

21cm以上のものです。

和え物や炊き合せなどおかずとして、食べれる物を入れます。

食事の時に、煮物・サラダ・酢の物など、たくさん盛り付けるのに使われます。

アフィリエイト広告を利用しています。

中鉢・大鉢の作り方を書いていきます。

中鉢・大鉢の作るポイントは

※大鉢のバイイは、ろくろに亀板を固定します。

※中鉢ならまだ亀板がなくても外せました。

※好みの大きさの粘土の塊を亀板の中心に置きます。

※内側の中心から横に広げていきます。

※木コテを使い広げたり、指跡を消したりします。

大鉢・中鉢の作り方は

電動ろくろ

成形の仕方については、器の作り方・成形とはを御覧ください。

水を入れた容器・スポンジ・なめし皮・切り糸・コテ・濡れたタオル・電動ろくろ・亀板です。

粘土はそれぞれ中鉢は1kgくらい、大鉢は1.5kgくらいです。

大鉢・中鉢の作り方の手順

①中心から粘土を広げていきます。

②両手の人差し指・中指・薬指を使って上げていきます。

③底の形を決めます。

④1cm〜2cm位底の厚みを取ります。

*ここまでは、中鉢も大鉢も作り方は同じです。

⑤底は平らで徐々に斜めに上げていきます。

⑥深鉢・浅鉢で高さが違います。

⑦形や厚みの調整には、コテを使います。

⑧コテを使うと、広げることもできます。

⑨広げるときには、外側も手を添えます。

⑩広がりすぎないように、もう片方の手で抑えます。

⑪形がきまったら、口元をなめし皮で整えます。

⑫縁の所に角をつけるのも、そのままでも花びらにするのもお好みです。

⑬底を切り糸で切ります。

亀板にのせたまま乾燥させます。

以上が、中鉢・大鉢の作り方でした。

まとめ

これが中鉢・大鉢の基本の作り方です。

底が深いもので、色々なおかずを入れられます。

形も大きさも多数あり、使い勝手がいいです。

慣れてきたら、自分の作りたい大きさの鉢を作るのもいいですね。

自分の作った鉢でおかずを入れて食べるのも、また一段と美味しいのではないでしょうか?

中鉢。・大鉢を作るときの参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございました。

次回は、中鉢の削り方です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント