箸置き(6)

箸置き(6) ナスの箸置きの作り方〜完成まで

こんにちは、けいみるるです。 今回は、ナスの箸置きの作り方〜完成までについてです。ナスの箸置き成形・削り ナスの素焼きはナスの釉薬掛けはナスの箸置きの完成ナスは簡単に出来ました。欠けたところもなく、色は紫が濃く出る絵の具を使いたいですね。薄...

箸置き(6)

箸置き(6)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  陶芸の日常(100)

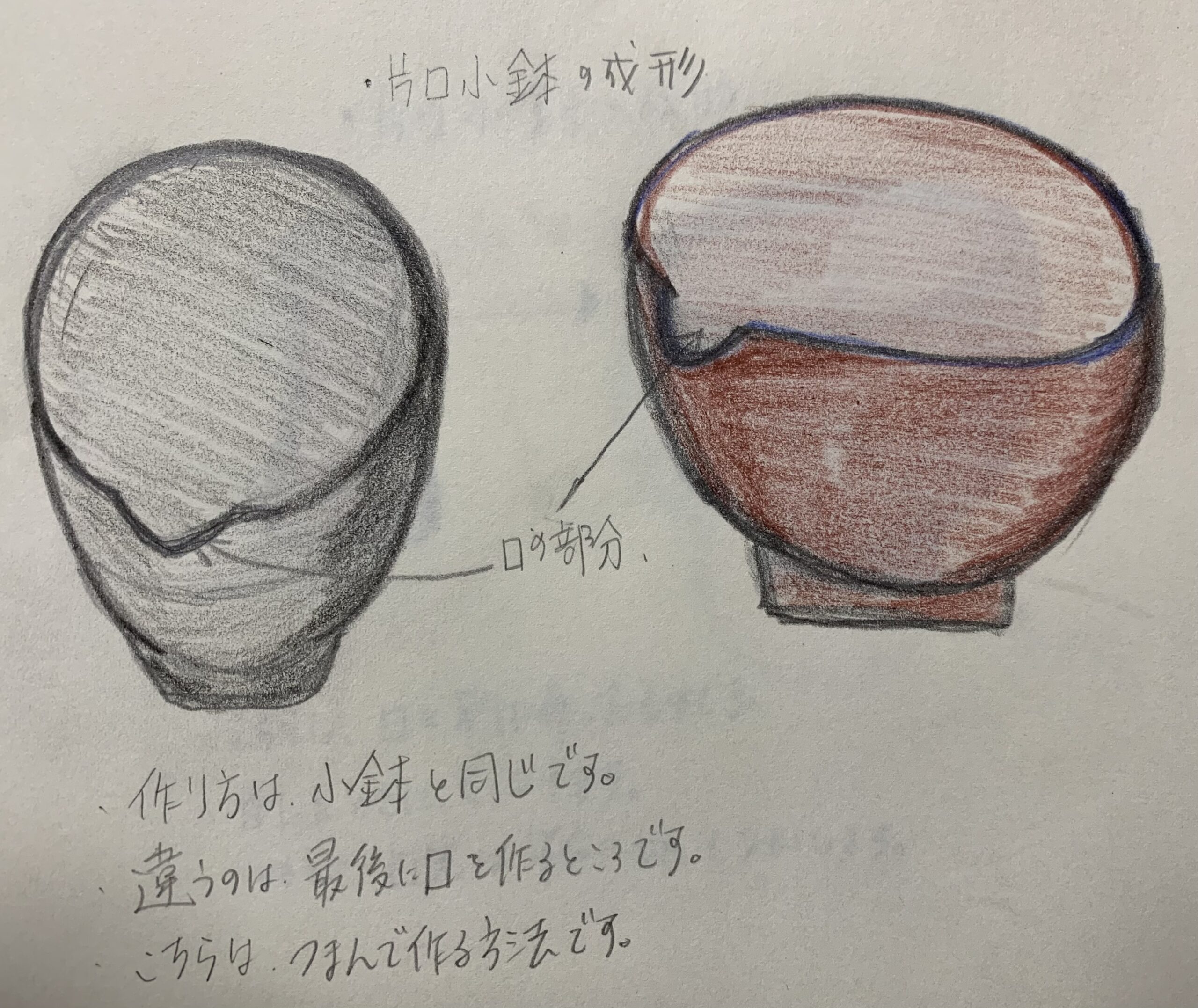

陶芸の日常(100)  陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21)  陶芸の日常(100)

陶芸の日常(100)  陶芸の日常(100)

陶芸の日常(100)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  陶芸の日常(100)

陶芸の日常(100)  陶芸の日常(100)

陶芸の日常(100)  陶芸の日常(100)

陶芸の日常(100)