日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104) 白岩焼とは何

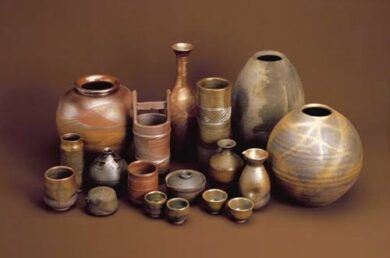

こんにちは、けいみるるです。 今回は、白岩焼とは何です。 白岩焼という焼物を知っていますか?どこにある焼物でしょうか?白岩焼の焼物白岩焼とは、 秋田県最古の窯元です。 重ね掛けされた褐色の鉄釉と、青みの強いわら灰釉の対比に特徴のある焼き物で...

日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  御朱印・神社(16)

御朱印・神社(16)  陶芸の日常(100)

陶芸の日常(100)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  陶芸の日常(100)

陶芸の日常(100)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21)  陶芸の豆知識(15)

陶芸の豆知識(15)