こんにちは、けいみるるです。

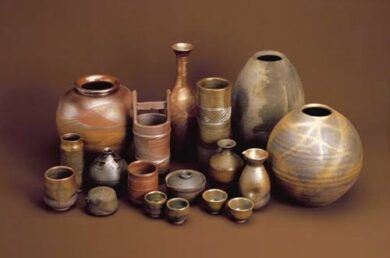

今回は、陶芸・シッタの使い方はについてです。

シッタの使い方を知っていますか?

器の削りに使います。

シッタは、器に合うものがありませんので、自分で作るしかありません。

陶芸教室などでシッタはありますが、器に合うものは中々ありません。

口径の異なるものを数種類作っておくと便利です。

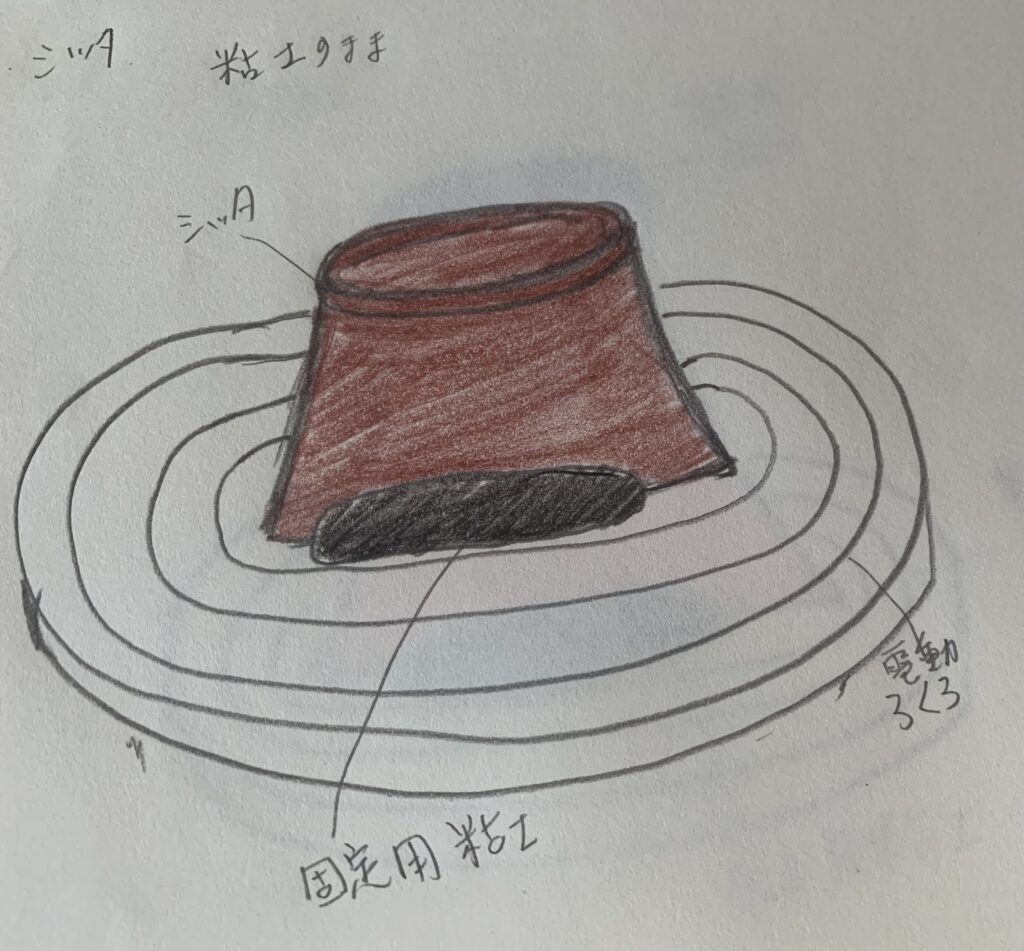

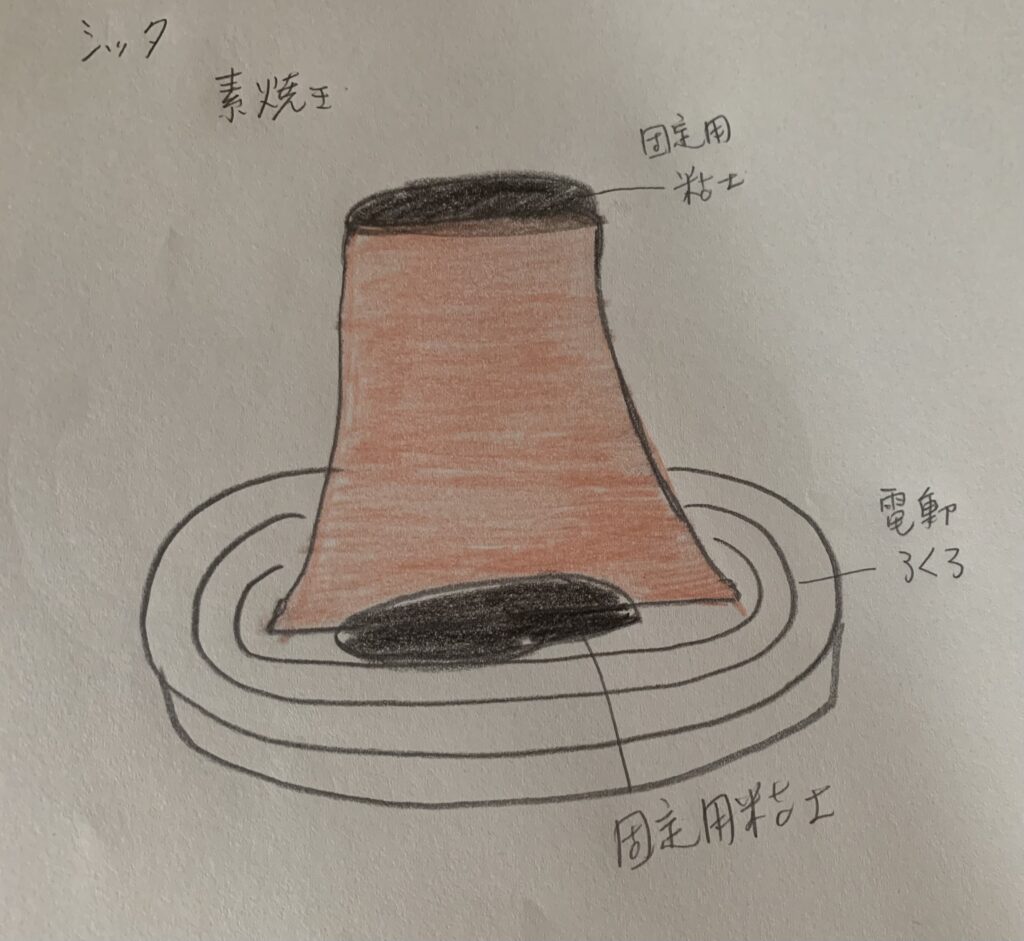

陶芸・シッタのイラスト図

粘土のままのシッタ

素焼きのシッタ

シッタは、ほとんどが手作りされたものです。

素焼きされたシッタ

ろくろに固定用粘土を付けて、作品を被せる上の部分にも固定用粘土で付けます。

陶芸:シッタの使い方について書いていきます。

シッタとは

ろくろでの削りのときに、素地を固定する道具です。

素地に負担をかけないようにしながら、押さえて止めることです。

一番弱い部分である口元を保護して、確実に動かないようにするのが目的です。

*徳利などを削るときには、細くて壊れやすい口元を保護する目的で、口全体がすっぽりと収まるのものにします。

*湯呑みを削るときは、シッタに伏せて安定させられる細いものを使います。

*シッタは、粘土のままのものと、素焼きしたものがあります。

*粘土のものは、底を水で濡らしてろくろにつけるとくっつきます。

*しっかり付くので長持ちして、削りが時間がかかっても外れません。

*素焼きのものは、すぐに乾燥してしまいます。

*常にスポンジで湿らせながら使います。

*乾いてくると、固定した粘土がひび割れていきます。

*時間をかけすぎると外れてしまいますので、早めに削りを済ませます。

すべての作品に、シッタを使うわけではありません。

作品によって、シッタを使ったり、ろくろにそのまま固定したりと使い分けています。

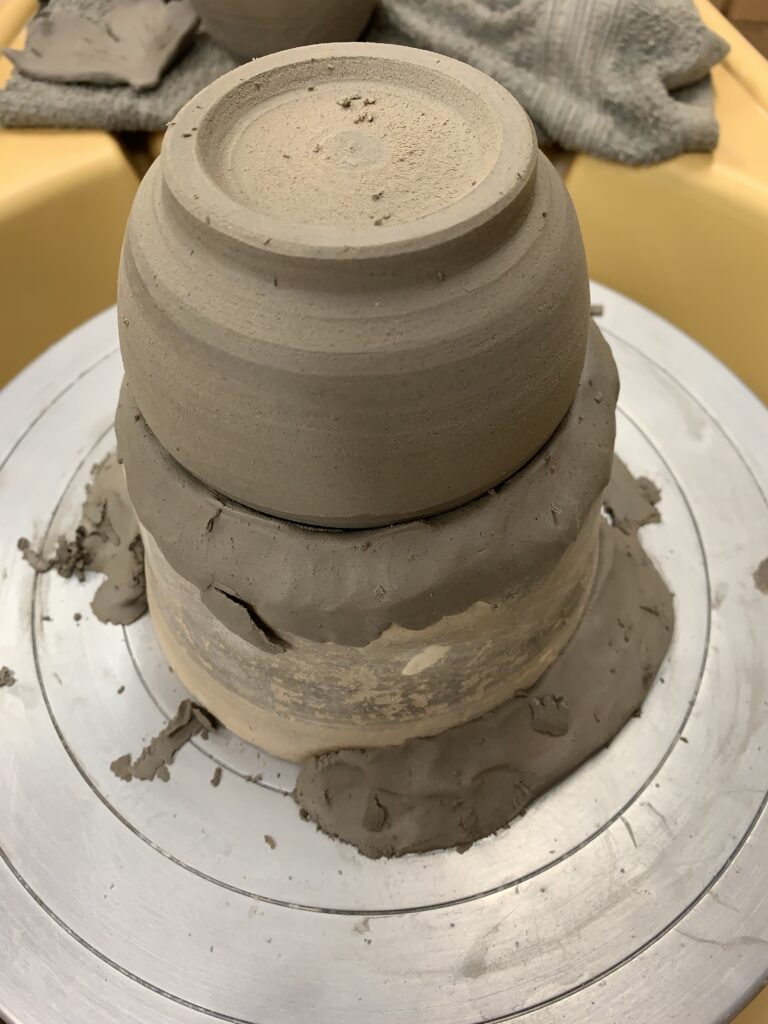

シッタの作り方は

器を作るときと同じです。

形が崩れないようにあらかじめ、ろくろに亀板をしておきます。

数回に分けて台形に挽き上げます。

素焼きで使うので、厚みを1cm以上にし頑丈にします。

裾の余分な粘土はヘラで削って終わりです。

乾燥させても削りはせず、このまま素焼きにしていくので、仕上がりはきれいにしておきます。

亀板ごと外して乾燥して素焼きにします。

底の部分は、切り糸で切らず、乾燥して自然に亀板から剥がれるのを待ったほうが、底が平らになります。

シッタの使い方は

素焼きのシッタです。

削りのときのシッタの形です。

電動ろくろのときに使います。

ろくろの中心に合わせて固定します。

中心があったら、ろくろとシッタの底の部分を固定用の粘土ではずれないように付けていきます。

底だけではなく、素焼きの場合は、口元部分にも粘土を一周して均等につけます。

粘土のシッタは固くなっているだけなので、スポンジで一周つけると器が固定されます。

以上が、陶芸・シッタの使い方はでした。

まとめ

シッタとは、削りで使う台のことをいいます。

ろくろの中央に合わせて動かないように固定して使うものです。

シッタは粘土で作ります。

素焼きされたものや、素焼きしないで粘土のまま乾かして使います。

作るものの大きさ形によって何種類のものを使い分けます。

ろくろの中心に合わせるのも中々難しいです。

シッタを使った削りは難しいところですが、うまく使うことができれば、効率も良い便利な道具のひとつです。

作業効率にも仕上がりが良くなります。

シッタを使うときの参考になればと思います。

最後まで、見ていただきありがとうございます。

次回は、削り:掻きベラ・カンナとはです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント