こんにちは、けいみるるです。

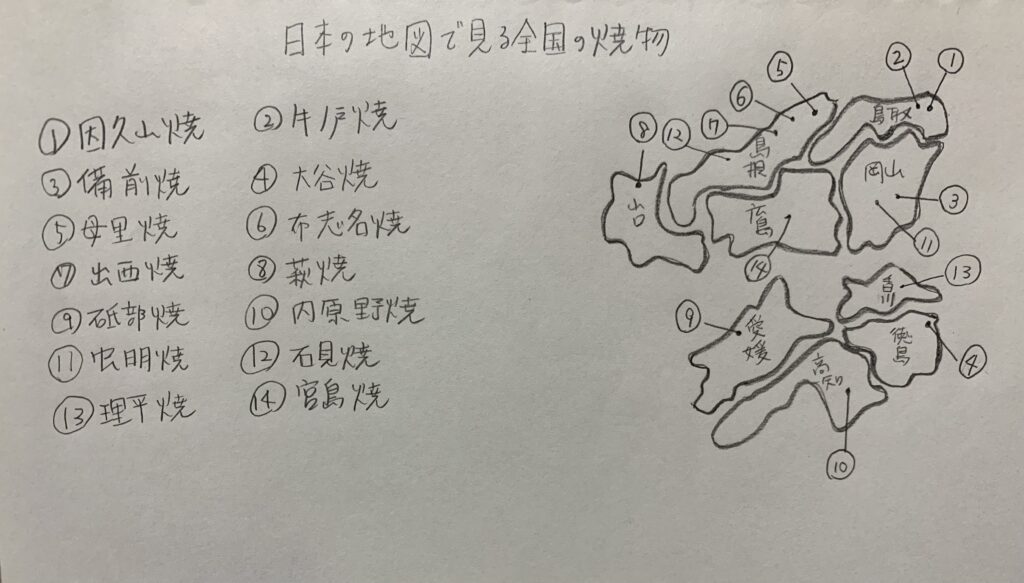

今回は、大谷焼とは何についてです。

大谷焼という焼物を知っていますか?

どこの地方の焼物でしょうか?

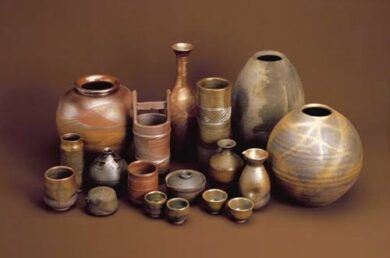

大谷焼の作品

大谷焼とは、

230年以上の伝統ある焼物です。

こげ茶色が特徴ですが、深い銀色や灰色の作品もあります。

鉄分の多い粘土は焼き締まりが強いのが特徴です。

寝転んでろくろを回す

身の丈以上ある大かめなどの大きな器は寝ろくろが有名です。

*助手が作業台に寝転んで足で蹴ってろくろを回すことを寝ろくろといいます。

*四国地方

徳島県鳴門市大麻町にあります。

徳島県鳴門市大麻町には、四国八十八ヶ所一番礼所霊山寺・大麻比古神社・ドイツ館・大谷焼の窯元が有名です。

四国八十八箇所霊場巡りに訪れた豊後国の陶工が大谷村に立ち寄り焼物作りを伝えたのが始まりとされています。

特産品である藍とともに発展していきました。

大谷焼とは何を書いていきます。

大谷焼の見るポイントは

*湯呑みや茶碗などが作られています。

*土には鉄分が多く含まれていて、ざらりとした風合いとかすかに金属的な光沢を感じさせる質感があります。

*こげ茶色が特徴です。

大谷焼の歴史は

約230年以上の歴史がある焼物です。

1780年江戸時代後期に、四国八十八箇所霊場の巡礼に来た豊後の国(大分県)の焼物細工師・文右衛門が大谷村を訪れたことで、はじめてのろくろ細工を披露して、赤土で焼き上げたことが始まりといわれています。

大谷焼の特徴・魅力は

鉄分の多いザラリとした手触りと、金属的な光沢があります。

こげ茶色が一般的です。

「寝ろくろ」で大型陶器を作るのが有名ですが、日常生活にかかせないお皿・茶碗などの器も作られています。

絵付けなどの装飾はほとんどありません。

黒釉・飴釉を厚めに掛けた渋い色合いです。

平成15年9月には、国の伝統的工芸品に指定されました。

大谷焼の粘土は

土は地元の大麻町荻原で採れる荻原粘土と、同じような粘土が使われています。

堆積粘土で鉄分が多い萩原粘土・讃岐粘土・姫田粘土が主原料です。

大谷焼の釉薬は

姫田粘土・石灰・長石・珪石・鉄などを調合した釉薬を使い、浸し掛けや流し掛けによって釉薬掛けをします。

大谷焼の偽物は

※ざらつきがないもの

※光沢が弱いもの

※均一で同じような模様

※本物よりも安い

この点を踏まえて、作品をお買い求めいただくといいですね。

どうしても自分では判断しにくいときには、専門家に相談するのがいいです。

大谷焼の今は

現在では、7軒のみの窯元が残っています。

伝統は今でも受け継がれています。

平成15年には経済産業省から伝統的工芸品に指定されています。

イベントなど毎年春の窯まつり・大谷焼の里スポリングフェスタが開催されています。

以上が、大谷焼とは何でした。

まとめ

大谷焼とは、徳島県鳴門市大麻町大谷で作られています。

約230年以上の歴史があります。

大谷焼には、鉄分が多く含まれていて、焼き上がりにはザラリとした風合いがあります。

かすかに金属的な光沢が魅力です。

大きなものは、二人がかりで作るのが珍しいですね。

徳島県に訪れた際は、大谷焼に出会いにいきたいですね。

大谷焼鑑賞の参考になれば嬉しいです。

最後までみていただきありがとうございます。

次回は、母里焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント