こんにちは、けいみるるです。

今回は、布志名焼とは何についてです。

布志名焼という焼物をしっていますか?

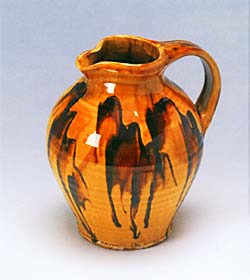

布志名焼の器

布志名焼とは、

黄色の釉が特徴です。

この黄釉は、宍道湖周辺で産出する来待石が原料です。

淡いクリーム色から山吹色までさまざまな色調を生み出しています。

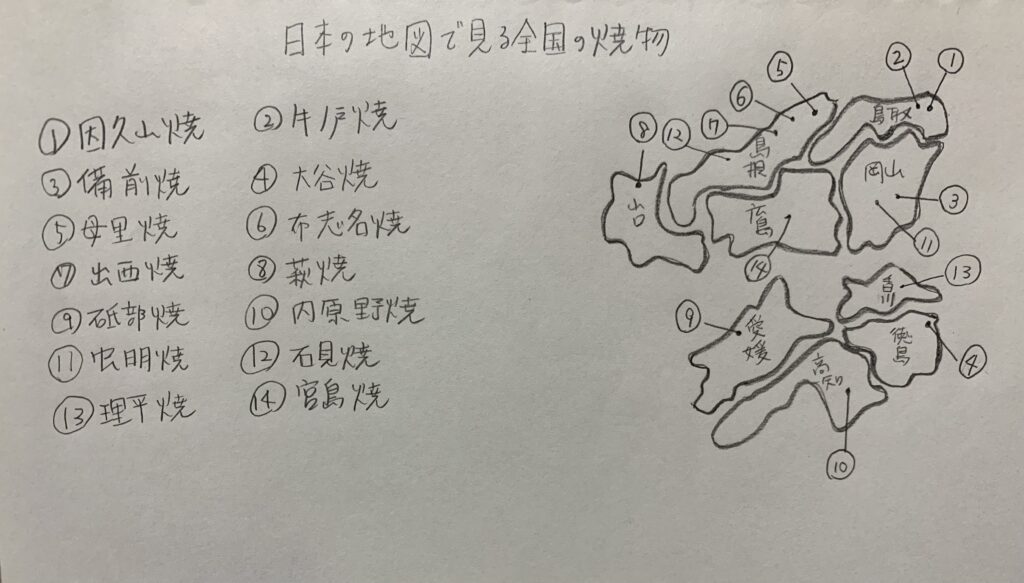

*中国地方

島根県松江市玉湯町です。

古湯玉造温泉で知られている町です。

美肌の湯として有名です。

布志名焼とは何について詳しく書きています。

布志名焼(ふじなやき)を見るポイントは

黄色い釉が特徴です。

黄釉は、宍道湖周辺(しんじこ)で採掘された来待石(きまちいし)が原料になります。

淡いクリーム色から山吹色まで様々な色調を生み出しています。

現在の窯元は4軒となってしまいました。

布志名焼の歴史は

歴史は古く約300年になります。

布志名焼の歴史は船木系の歴史でもあります。

江戸時代中期、舟木与次兵衛村政が布志名の地に移り住み、子供たち3人がそれぞれ開窯して焼いたのが始まりといわれています。

特有の黄釉色絵物の全盛の明治時代では、国内だけではなく海外にまでも販路(はんろ)を広げていました。

昭和に入ってからは、民藝運動にいち早く共鳴しました。

一度衰退しますが、バーナード・リーチや、河井寛次郎、浜田庄司らの 指導の元、民陶として復活して再興をしました。

化粧泥で模様を施したスリップウェアと呼ばれる技法が取り入れられました。

布志名焼の特徴・魅力は

国内では珍しいといわれる黄色釉薬が特徴です。

この黄色の釉薬は、宍道湖周辺で産出する来待石(きまちいし)が原料です。

淡いクリーム色から山吹色までさまざまな色調を生み出しています。

日常で使える食器、コーヒーカップ・お皿・鉢類などが作られています。

湯町窯で作られている代表的な器は、エッグベーカーといわれる目玉焼き専門の器です。

このエッグベーカーは人気の器となっています。

布志名焼の土

赤土粘土を使っています。

地元で採れます。

布志名焼の釉薬

宍道湖周辺で採れる来待石を原料とする黄釉です。

黄色=黄釉、青色=なまこ釉、わら釉、緑釉などの色があります。

泥しょう状の化粧土を使って模様を描くスリップ技法が特徴です。

布志名焼の現在は

布志名焼の窯元は、現在は4軒となっています。

そのうちの3軒の窯元の名前です。

雲善窯・土屋善四郎氏

雲寅窯・舟木康定氏

湯町窯・福間貴士氏

以上が、布志名焼とは何でした。

まとめ

布志名焼は、黄色い釉薬が特徴です。

この黄釉は、宍道湖周辺で採れる来待石が原料です。

黄色は黄釉、青色はなまこ釉という釉薬を使っています。

黄色の色が冴えます。

初めて知った焼物です。

行っていみたいですね。

波佐見焼窯散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、波佐見焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント