こんにちは、けいみるるです。

今回は、波佐見焼とは何についてです。

波佐見焼とは何か知っていますか?

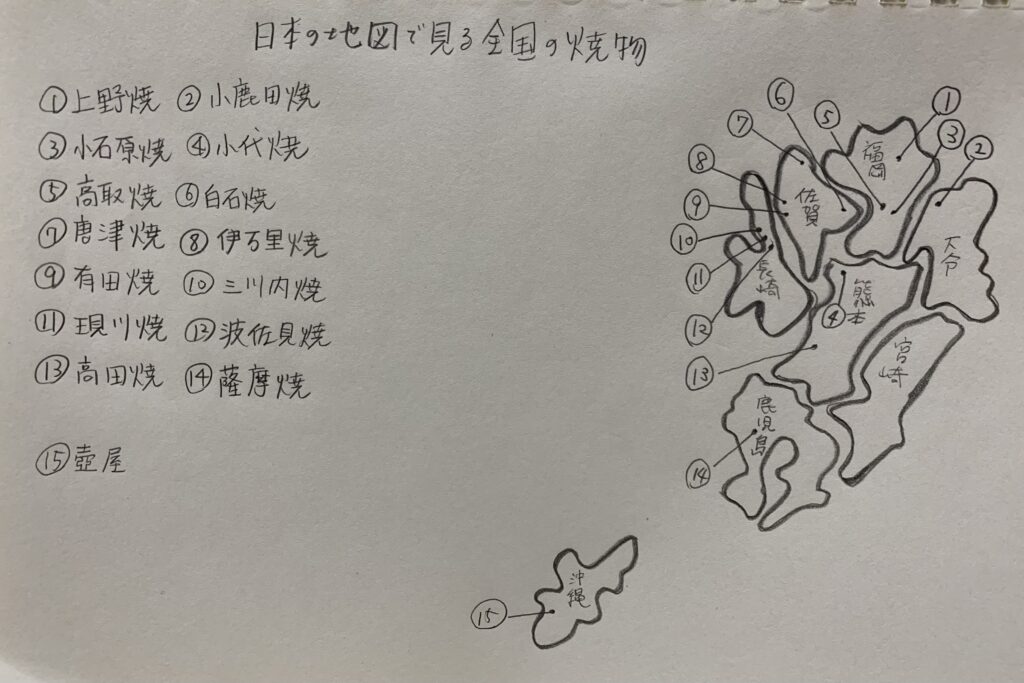

どこの地方の焼物でしょうか?

波佐見焼の作品

波佐見焼とは、

白磁と呉須で絵付けされた繊細な染付の技術です。

藍色顔料で絵付けをした染付が特徴です。

「くらわんか碗」「コンプラ瓶」が代表的な作品です。

400年以上の歴史があります。

*九州地方

長崎県波佐見町です。

長崎県海に面していない唯一の街です。

周囲はは山々に囲まれていて、町は盆地です。

長崎県では2番目に寒い町といわれています。

波佐見焼とは何について詳しく書いていきます。

波佐見焼の見るポイント

白磁と透明感のある呉須の藍色です。

原料は、天草半島から発掘された粘土の陶石の天草陶石があります。

有田焼や信楽焼など他の陶磁器にも使われています。

焼き縮みが少なく適度な粘りがあります。

焼き上がりの温度が高いです。波佐見焼は磁器になります。

波佐見焼の歴史は

400年以上の歴史があり、1590年頃から陶器が作られるようになりました。

江戸時代に波佐見町村木の畑ノ原・古皿屋・山似田の3ヶ所で、焼物を大量焼成するために登窯を作ったことから始まりました。

初期では陶器に釉薬を施したものを作っていましたが、磁器となる原料が発見されると、磁器に染付されたものや、青磁が多く生産されるようになりました。

江戸後期には、染付の生産量が日本一になりました。

波佐見焼は、染付と青磁で発展してきました。

長く「有田焼」として売られていた歴史があります。

1978年では国より伝統的工芸品としてして認定されています。

波佐見焼の特徴・魅力は

青磁と透明感のある呉須の藍色が特徴です。

デザインが北欧に通じるものがあります。

シンプルなデザインのものが多くあり、和食はもちろん洋食やスイーツにも合わせやすく、使い勝手の良さが魅力の一つです。

陶石と呼ばれる岩石の粉を高温で焼き上げる磁器を中心としています。

粘土の成分とする陶器に比べて丈夫で割れにくいといいます。

耐久性も高いです。

「コンピラ瓶」も波佐見焼を代表する器の一つです。

「コンピラ瓶」とは、海外に醤油や酒を入れる輸出用の容器になります。

江戸時代から大正時代まで波佐見で生産していました。

大阪は庶民向けとして大量消費されていて、「くらわんか碗」と呼ばれこの名が一般的になりました。

波佐見焼の土

磁器です。

原料は、熊本県の天草で採れた陶石という白い石です。

波佐見焼の釉薬

石灰釉・瑠璃釉・呉須釉があります。

デザイン性もよく、丈夫で手入れのしやすさ、値段もお手頃であるところが魅力です。

波佐見焼の本物と偽物の見分け方は

本物は

裏印が、製品の真正性を証明する重要な要素の一つです。

窯元の公式サイトなどで、本物であるかどうかの確認をすることです。

※透かし彫り

※網目模様の繊細さ

※磁器の美しさ

偽物は

※裏印の色がにじんでいること

※不鮮明であること

※形状・配置が不自然であること

本物と偽物をみるポイントになります。

いくら、本物に似せて作っていても、本物には敵いませんよね。

波佐見焼の現在は

現在では、伝統が引き継がれていて、日用食器のシェアは16%を誇っています。

鉄分やチタンの含有量が少ない、天草陶石を原料として作られています。

イベント

波佐見陶器まつり・波佐見あちこち陶器まつりなどが、開催されています。

陶器まつりは春頃、あちこちまつりは秋頃になります。

販売だけではなく、体験などのイベントもされているようです。

以上が、波佐見焼とは何でした。

まとめ

波佐見焼とは、白磁と呉須の青い染付されているのが特徴の焼物です。

400年以上の歴史を持ち、現在でも日用食器のおよそ16%のシェアを誇ります。

白磁に呉須の藍色の顔料で絵付けが施されています。

色とりどりの絵付けが独自の風合いがありシンプルなデザインに仕上がっています。

波佐見焼を見に出かけたいですね。

波佐見焼鑑賞の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、膳所焼とは何です。

アフィリエイト広告を使用しています。

コメント