こんにちは、けいみるるです。

今回は、膳所焼とは何についてです。

膳所所焼という焼物を知っていますか?

どこの焼物でしょうか?

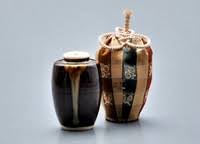

膳所焼の香合

膳所焼とは、

茶陶として名高く、遠州七窯の一つに数えられます。

黒味を帯びた鉄釉が特徴です。

*北陸地方

滋賀県大津市です。

琵琶湖の南西に位置する町です。

比叡山・音羽山の山並みに囲まれた自然豊かな町です。

世界文化遺産の比叡山延暦寺があります。

天智天皇が遷都した歴史ある町です。

膳所焼とは何について書いていきます。

膳所焼(ぜぜやき)の見るポイントは

茶陶として名高く遠州七窯の一つになります。

水指・茶入・茶碗等、茶器がその製品の中心であります。

薄く作られているため、茶入、水指などは軽く扱いやすくなっています。

粘土は独特の粘りがあります。

釉薬は黒味を帯びた鉄釉です。

薄く軽いのが特徴です。

膳所焼の歴史は

1621年膳所藩主となった菅沼 定芳(すがぬま さだよし)が、御用窯として始まりました。

江戸時代初期の茶人で武将であった小堀遠州政一の指導のもと、好みの茶陶を焼造しました。

膳所藩領内で焼かれた焼物も総称で、大江焼・国分焼き・梅林焼き・瀬田焼なども含まれます。

膳所城とともに育ち栄えた膳所焼も藩の都合によって衰退していきました。

大正8年に岩崎健三が山元春挙画伯などの協力を得てまして再興しました。

膳所焼の特徴・魅力は

黒味を帯びた鉄釉が特色です。

遠州が掲げたきれいさびの精神が息づいています。

膳所焼は瀬田の名をとった瀬田焼という焼物が膳所焼の前身であったと考えられています。

瀬戸・美濃の陶技を基本として、ねっとりとした細かい白土に、鉄錆のような色合いの金気釉を素地にかけてその上から、濃い黒釉の飴釉など景色となるように掛けています。

膳所焼は元々茶器が多く焼かれていて、ろくろ技術に優れ、薄作りで鉄釉が特徴でしたが、現在では、染付・赤絵・金襴手(きんらんしゅ)・仁清写し・朝鮮唐津写しなどの焼物が作られています。

大海茶入は、かなり大振りで口が広いのが特徴です。

室町時代から安土桃山時代まで使われていた茶入の形です。

形は肩衝(かたつき)より古いです。

膳所焼の土

陶土で作られています。

陶土は地面を掘って採れる粘土層が原料です。

陶器をつくるための素地です。

膳所焼の本物と偽物の見分け方は

本物

質感:陶器特有のざらっとした感触・薄手で滑らかな質感の両方です。

色合い:茶褐色の釉薬・藍色・鉄絵の色合い

絵付け:伝統的な文様であるか・シンプル

高台:形状・ろくろ目が残っていること

産地を確認することも重要です。

偽物

上記のことが、すべて不自然であることです。

ネットオークションや、骨董市などでは、偽物が多く出回っていることがあります。

膳所焼の今は

膳所釉を中心に伝統的な技法を基調としつつ、色絵や染付などの多彩な陶磁器を作製しています。

茶道具をはじめ、シャンパンクーラー・お皿・スープカップ・香水入れなど現代風にアレンジした作品がつくられています。

膳所所美術館

膳所焼の作品が見られます。

以上が、膳所焼とは何でした。

まとめ

膳所焼とは、茶陶として名高く遠州七窯の一つに数えられています。

黒色の鉄油が特徴で、薄く軽い仕上がりとなっています。

作品は茶道用品が中心で、茶入や水指に優れた作品が多く残っています。

茶道に使う道具が多くありますが、日用雑器も作られています。

黒釉が見た感じとても渋いですね。

本物の膳所焼を見てみたいですね。

膳所焼鑑賞の参考になればうれしいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、阿漕焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント