こんにちは、けいみるるです。

今回は、洞仙焼とは何についてです。

洞仙焼という焼物を知っていますか?

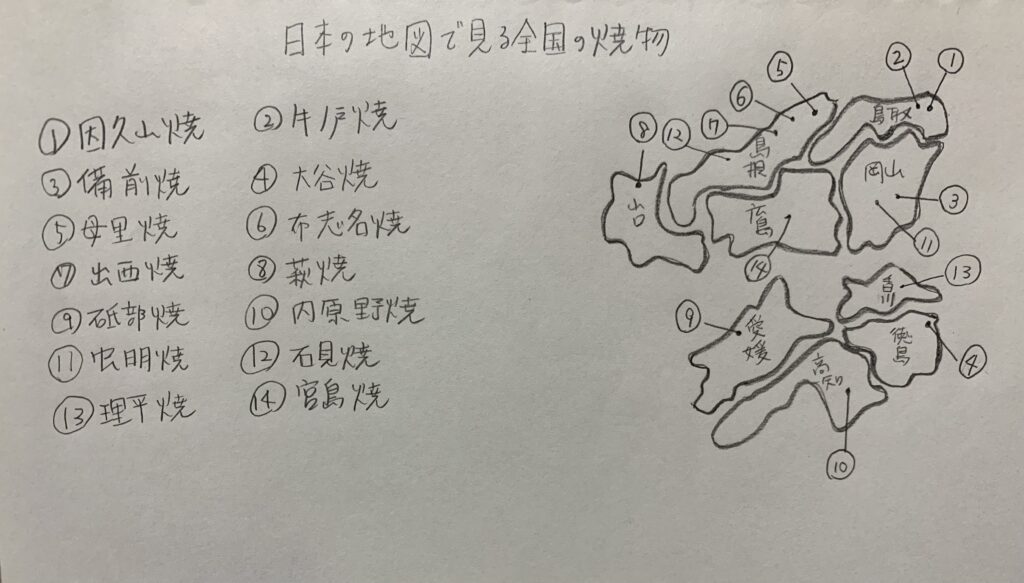

どこの地方のやきものでしょうか?

洞仙焼御神酒徳利

洞仙焼とは、

備後を代表する焼物です。

西備洞山などの銘が入れられていて、郷土の風物などが多く描かれています。

甘南備神社に奉納されている御神酒徳利があります。

中国地方

広島県府中市出口町です。

石洲街出口通りがあります。

観光地・伝統工芸品のお店が点在しています。

広島の玄関口である広島駅から電車で5分でアクセスがいいです。

温暖な気候・自然豊かで環境に恵まれています。

洞仙焼とは何について書いていきます。

洞仙焼の歴史は

江戸時代後期の備後を代表とする焼物です。

この焼物は、現在の出口町洞仙で焼かれていて、「西備洞仙」「洞仙」などの銘がいれられた郷土の風物などが多く描かれています。

いつ頃焼かれていたのかは、不明です。

甘南備神社に奉納されている御神酒徳利の前面に「奉納」後面に「1835年未四月宮内屋新五郎・土生屋新飢右衛門・九州肥後宇土郡菊助」の名があります。

この磁器には、すでに窯が開かれていました。

九州の陶工が関わっていいたことがわかっています。

洞仙焼の特徴・魅力は

茶器・お皿・湯呑み・酒器など日常食品が中心に作られていた磁器です。

伊万里焼の技術が伝わった焼物とされています。

そのため、図柄や形などが伊万里焼に似ているといわれています。

郷土の風物などが多く描かれています。

西備洞山・洞山などの銘がいれられています。

洞仙焼の今は

現在は、窯跡が民家の敷地となっています。

幕末に灰窯しています。

周辺では、磁器の破片が見つかっています。

出口町周辺に残る窯周辺では、窯壁のレンガや窯道具の破片を石垣として利用しているのが見られます。

以上が、洞仙焼とは何でした。

まとめ

洞仙焼とは、江戸時代後期に備後を代表とする焼物です。

茶碗・お皿・湯呑み・酒器など日常食器を中心に作られた磁器です。

伊万里焼の技術が伝わった焼物で、伊万里焼に近い絵柄が特徴です。

写真ではなく、実物である洞仙焼を見にいきたいですね。

洞仙焼鑑賞の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、臼杵焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント