こんにちは。けいみるるです。

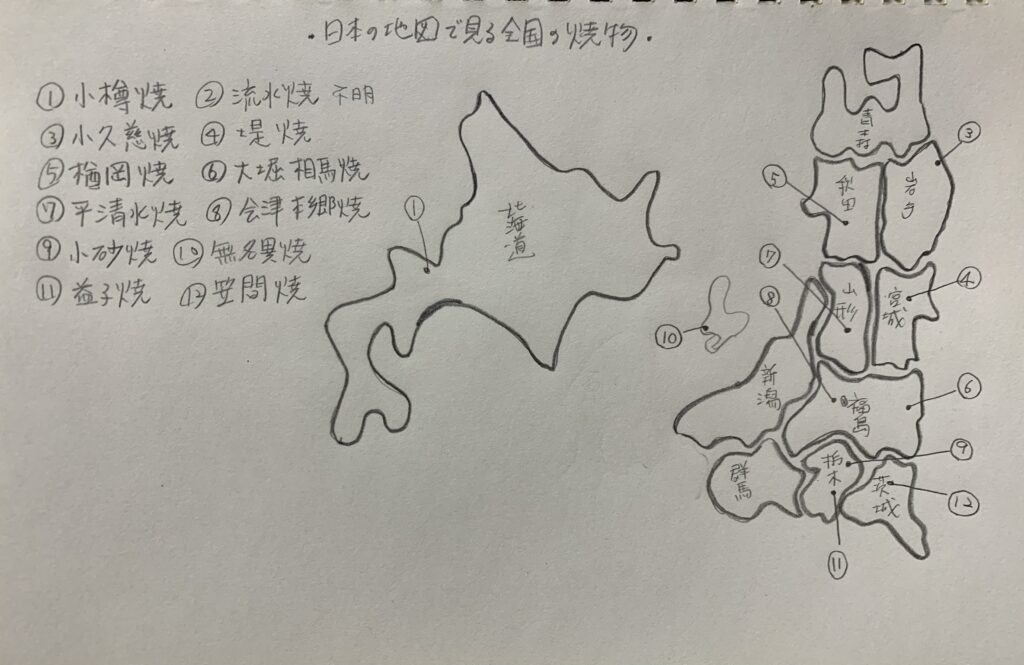

今回は、笠間焼とは何かについてです。

笠間焼という焼物を知っていますか?

笠間焼は有名ですが、どこで作られているか。知っていますか?

笠間焼の鉢

笠間焼とは、

関東地方でもっとも歴史の古い焼物です。

この地で採れた土を使っています。

釉薬の流し掛けや、重ね釉による装飾技法が大きな特徴です。

焼き上がりは、丈夫であり、汚れにも強い焼物です。

*関東地方

茨城県笠間市です。

四方を八溝山系に囲まれた町です。

自然豊かであり、日本三大稲荷の一つ笠間稲荷神社の門前町として古くから発展しました。

笠間焼とは、どんな歴史や特徴があるのか書いていきます。

笠間焼の見るポイントは

笠間焼は信楽焼から影響をうけたため製法が技法が似ている点が多くあるようです。

笠間焼は多彩すぎるあまり特徴がないことが特徴ともいわれています。

原料になる粘土は成形しやすく焼いた後には割れにくい性質を持っています。

笠間焼の歴史は

東京駅・日本橋などたくさんあります。

歴史的建造物に使われた御影石の有名な産地です。

日本全国でも数少ない三城が築かれた城下町です。

日本三大稲荷にも数えられます、笠間稲荷の門前町です。

水戸街道の宿場町として発展しました、歴史ある町です。

歴史は安永年間(1772〜1781)当時箱田の名手であった、久野半左衛門が信楽焼の陶工長右衛門から教えを受けて、始められたと言われています。

笠間焼の特徴は

特徴は、江戸糠白釉に青釉柿釉に黒釉を流し掛けした水甕・壺・皿・擂鉢など本来の笠間焼と益子は似ていますが益子焼に比べて、土に粘り気があるため薄手で硬く焼き上がったようです。

笠間焼は特徴がないのが特徴です。

決まった形やデザインはなく、型にとらわれない自由な作風です。

窯変という釉薬による装飾技法も大きな特徴です。

笠間焼の粘土

笠間地区から筑波山にかけて採取されています。

花崗岩質であり鉄分が多く含んでいます。

粒子が細かく、粘りがあり、焼き上がりの収縮率が高いです。

酸化焼成 12.2%

還元焼成 13.7%

材質は、土ですが、パルプや小麦粉などさまざまな原料のものが存在します。

笠間焼の色は

雰囲気のあるシックなものからカラフルなものまで、種類が豊富にあります。

水色・青・紺色・緑・茶色・ピンク・白・ベージュ・クリーム・アイボリー・など、数え切れない色がそろっています。

1992年には、国指定の伝統工芸品に指定されています。

自由で多彩さが特徴がないのが特徴と言われています。

笠間焼の粘土は可塑性に富み、鉄分が含んでいます。

焼成すると褐色します。

土の性質は花崗岩の分解物を主成分とした木節粘土や、蛙目粘土を使っています。

吸収性をもつので素焼きに施釉して表面を、ガラス質化することで吸収性を抑えます。

笠間焼には特徴がないのが特徴だと言われています。

自由に創作できるのが、笠間焼の良さなんですね。

昔は壺や甕といった日常生活で使われる器が中心でした。

笠間焼の今は

毎年1月2日〜5日には彩初窯市が開催されます。

ショッピングや展示会・グルメイベントになります。

毎年GWに笠間芸術の森公園で笠間の陶炎祭が開催されています。

200人を超える茨城在住の陶芸家が作品を一堂に並べられます。

50万人以上のひとが訪れています。

以上が、笠間焼とは何でした。

まとめ

今では生活の器だけではなく、立体造形や伝統などの作品がつくられていますね。

歴史も古いですね。

笠間焼の益子焼とも深い関わりがあり、しばしば兄弟のような関係にあります。

2つの伝統工芸は、難局をともに乗り越えるために互いに連携しあって、復興を目指して様々な働きを、したこの取り組みを「かさましこ」と呼んでいます。

焼物には、癒やしの力があると思います。

土を触るだけでも、心が和みますよね。

この焼物も、有名ではありますが、私は出会ったことがありません。

笠間焼に触れる場所はたくさんあるようですね。

わたしも、いつか訪れてみたいです。

散策のときに、参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、唐津焼とは何かです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント