こんにちは、けいみるるです。

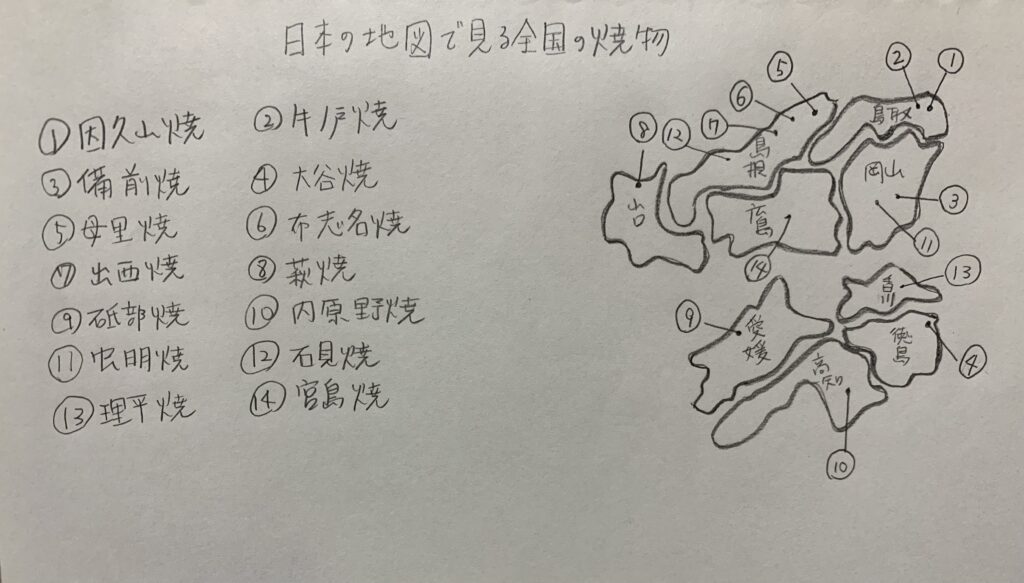

今回は、虫明焼とは何についてです。

虫明焼とは何か知っていますか?

どこの地方の焼物でしょうか?

虫明焼の作品

虫明焼とは、

良質な土を主体とする独自の粘土で作っています。

薄造りの端正な造りと飽きのこない色調が特徴です。

*中国地方

岡山県瀬戸内市虫明です。

邑久(おく)町の東端に位置した瀬戸内海に面しています。

リアス式海岸であるため、古代・中世では風待ち、潮待ちの港町として栄えていました。

古くから詩歌(しいか)に詠まれるなど有名な場所です。

虫明焼とは何について詳しく書いていきます。

虫明焼の見るポイントは

*粘土には山土が主体であり粘りがあります。

*コシがあって火色が良くて、耐火性の高い粘土を使っています。

*土の原料は地元の土で、原料を昔ながらに調合した水簸(すいひ)して、独自の粘土を作っています。

*薄作りの端正(たんせい)な作りと、飽きのこない色調が特徴です。

岡山県瀬戸内市虫明にて焼かれています。

虫明は邑久町(おくちょう)の東端近くに位置していて、瀬戸内海に面し、しかもリアス式海岸でもあるので、古代・中世には風待ち、潮待ちの港町として栄えていました。

虫明焼の歴史は

歴史は300年と古いようですが、始まりは不明であり諸説あるようです。

虫明の地は岡山藩筆頭家老、伊木家の領地で3万3千石をたまわり、お庭焼きとしてこの地に焼物がうまれたとありますが、定かではないです。

おおよそ朝鮮系の焼物だと推察されます。

1833年頃に、地元の今吉吉蔵という人が、播州竜野(ばんしゅうたつの)の陶工を雇い作陶しますが、備前焼の写しも焼いていたため、伊部の窯元から藩へ訴えられます。

その結果、虫明窯の責任者は処分されて、一時廃窯となりました。

幕末動乱期の混乱に伴って忠澄から森角太郎に立場窯が譲られ民窯として再出発するが、経営難に陥り虫明焼はとだえてしまいます。

その後は、森香洲によって復興が画策されますが、再興には至りませんでした。

虫明焼の特徴・魅力は

京焼の流れを汲んだ焼物であり、薄作りの高温焼成が基本となっています。

全国的には知名度は低いですが、茶陶の世界では一目置かれた焼物です。

代表的な天然の松灰を主原料とした透明釉の色合いで、若草色や枇杷色(みわしょく)の大人しい色調が魅力的です。

特徴としては、鉄絵に土灰釉を掛けた薄作りの茶碗・水指・乾山風(からやまふう)の赤絵鉢・灰釉と鉄釉を掛け分けた徳利などに加え、白磁染付のものも見られます。

虫明焼の粘土

*地元の山土を主体とする独自の粘土です。

酸化と還元を完全にわけない、独自の焼成によって現れる窯変があります。

虫明焼の釉薬は

*天然松灰を主原料に自家製した透明釉を、基本とする灰釉全般や鉄釉・銅釉などが使われています。

*緑色がかかった発色の釉薬「なみぐすり」が特徴です。

1988年には、県指定の伝統的工芸品に指定されました。

虫明焼の作家達は

森香洲:初期を代表とする作家

横山香宝:作風に影響を与えた作家

黒井一楽:岡山県重要無形文化財保持者

森陶岳:独自の作風を追求した作家

黒井千左:岡山県重要無形文化財保持者・瀬戸市重要無形文化財保持者・日本工芸会正会員など

黒井慶雲・黒井博史:黒井一族

虫明焼の現在は

虫明焼は代々一家で継承したものがなく、師弟関係で続いています。

現在でも、数人の作家たちが伝統を受け継ぎ、作品を作り続けています。

以上が、虫明焼とは何でした。

まとめ

虫明焼の基本となっている透明釉は、天然松灰を主原料に自家精製した透明な灰釉です。

色調は施釉の濃淡や松の木の焚き方によって、灰釉の大人しい青色・赤色・黄色などに変化をしていきます。

京都の流れを汲む焼物です。

伝統の中にも新しい足明焼の作陶に取り組み、高い評価をえています。

足明焼の実物に出会いに出かけてみては。

虫明焼鑑賞の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、因久山焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント