こんにちはけいみるるです

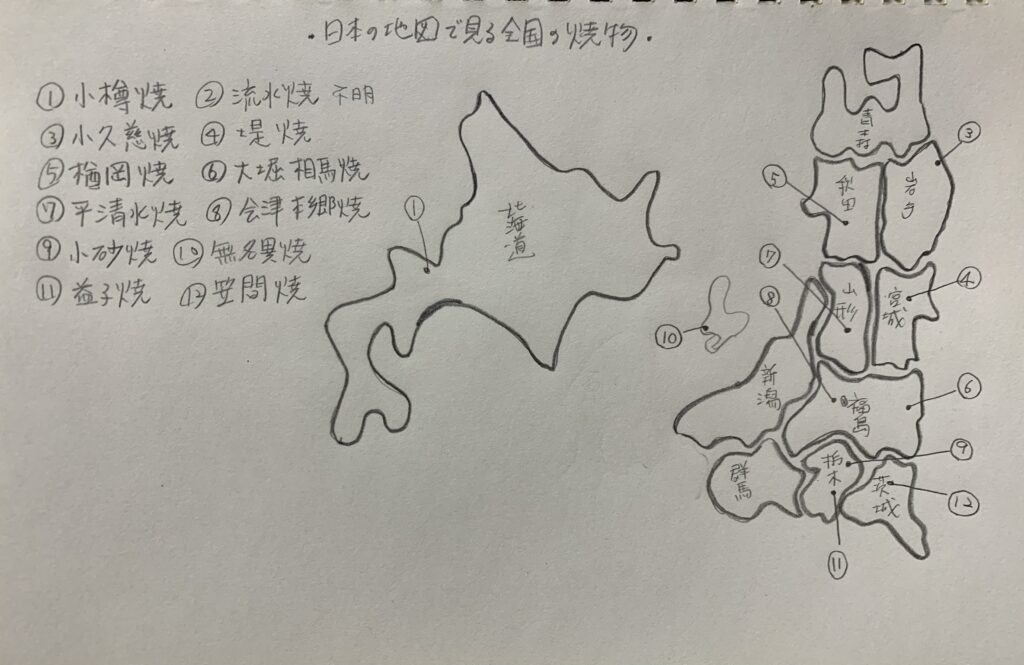

今回は、小樽焼とは何かについてです。

小樽焼という焼物を知っていますか?

小樽焼の湯呑み

小樽焼とは、

濃い緑色や青緑色に発色する「緑玉織部」の釉薬が掛かった焼物です。

湯呑み・ぐい呑み・徳利・皿など、生活用品として、小樽市民から愛されていました。

2007年には閉窯してしまいました。

現在は、作られていません。

青い色が輝いて見えますね。

*北海道地方

北海道小樽市です。

西海岸のほぼ中央、札幌から約40kmのところにある港湾都市です。

市街地の一方に日本海、ほか三方は山々に囲まれた自然豊かな町です。

レトロな街並みが魅力です。

小樽焼とは何を書いています。

小樽焼の見るポイントは

小樽焼は現在作られていないようです。

小樽焼とはどんな焼物なのでしょうか?

小樽市民に馴染み深かったようです。

特徴としては青緑色です。

詳しくいえば、濃い緑色や青緑色に発色する釉薬緑玉織部がとろりと掛かった焼物です。

湯呑・ぐい呑み・徳利・皿などの生活雑器として家庭や飲食店などで愛されていました。

明治時代から続いていましたが2007年には閉窯してしまいました。

生産されていませんが、小樽焼を愛する人々に今でも愛用されています。

北海道小樽市で焼かれていました。

小樽焼の歴史は

1900年に越後出身の白勢慎治氏が、北海道小樽に渡り花園町で窯を築き鉢や壺などを、焼いたのがはじまります。

小樽窯白勢陶園という所がありました。

107年という長い歴史がありましたが、後継者不足により歴史に幕を閉じることになりました。

小樽焼は中国・朝鮮及び日本の伝統的な釉薬の作品などが多数あります。

北海道の湖を思わせる緑色の緑玉織部釉が地元では小樽焼として有名です。

小樽焼の特徴は

緑玉織部の透明感ある青緑色を特徴としています。

湯呑やぐい呑み・徳利や皿などの生活雑器として、小樽市民の生活や飲食店などで愛されていました。

1941年第二次世界大戦中に、白勢栄一氏が自宅窯裏の防空壕を作るために地中をほっていた所、良質な土を発見します。

これを原料とした粘土を使い、郷土小樽独自の作品が生まれました。

小樽焼の土

小樽の土を使っています。

小樽窯は当初、レンガ造りの石炭窯でした。

24時間寝ずに石灰を窯に入れて本焼きしていました。

時代の流れにより石灰窯から電気窯に変わっていきました。

小樽焼の本物と偽物の見分け方は

本物は

濃い緑色や青緑色に発色する「緑玉織部」の釉薬が特徴です。

生活雑器として作られた器であるため、職人の手技によって多少の歪みなどがあります。

偽物は

光沢が強いものや、傷が不自然なものです。

均一すぎるものです。

偽物は、機械的に作られているものです。

本物は、職人が手で作っているので、一つも同じものはないということです。

小樽の今

現在はつくられていないものの、根強いファンは今でも愛用しているようです。

現在ある器は2度と手に入らない貴重なものになります。

北海道の民芸に独自の表現法を開拓したことで広く知られていました。

良い器ばかりなのに作られていないなんて、悲しいですよね。

日本全国ある焼物が、いつまでも残っていくことを願います。

市立小樽美術館

小樽焼の作品が展示されています。

以上が、小樽焼とは何でした。

まとめ

小樽焼は青緑色をしています。

濃い緑色や青緑色に発色する釉薬緑玉織部がとろりと掛かった焼物が特徴です。

現在は作られていないのが残念ですね。

小樽焼に興味のある方の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、珠洲焼とは何かです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント