陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21) 陶芸・トンボの使い方

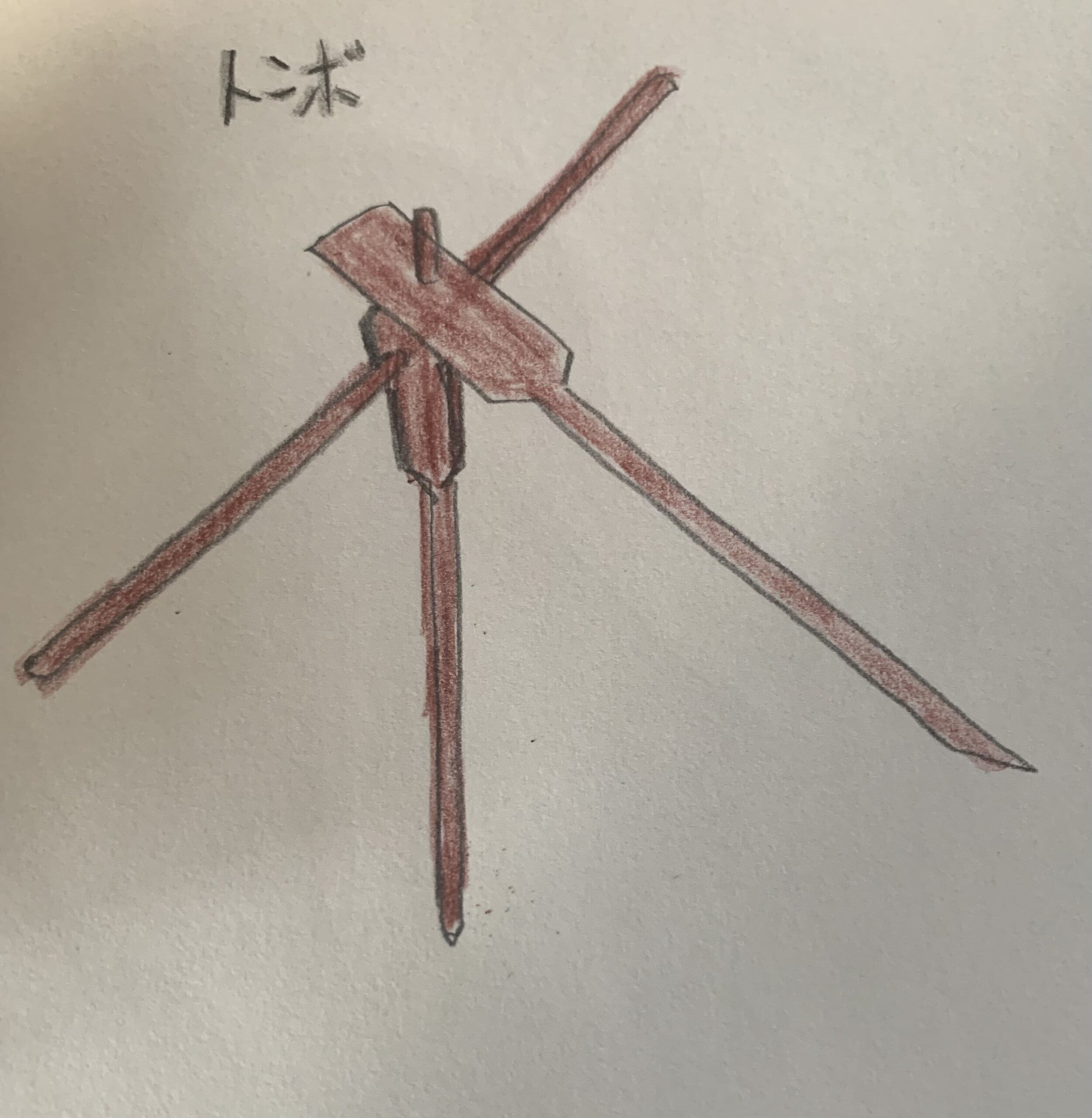

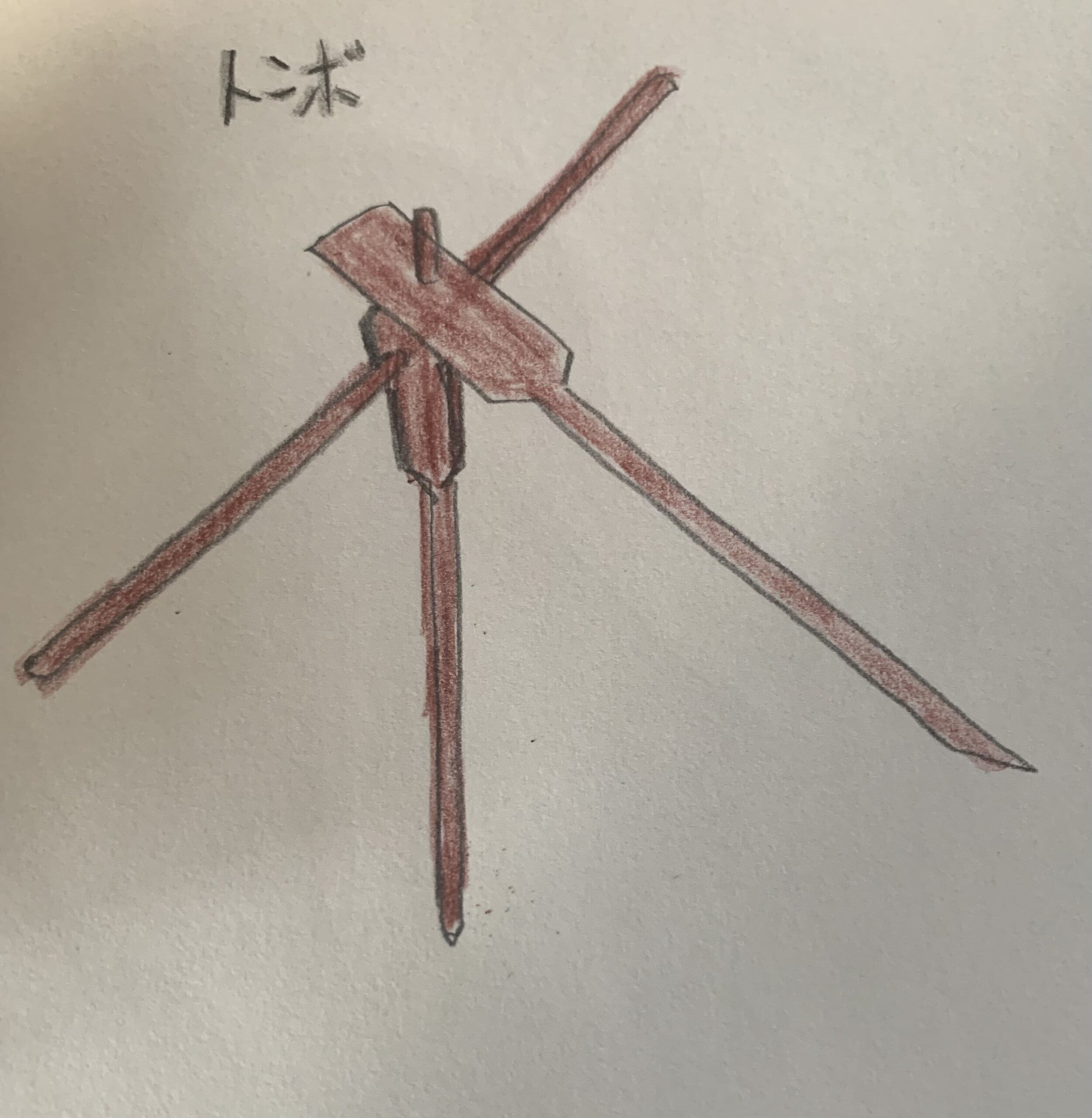

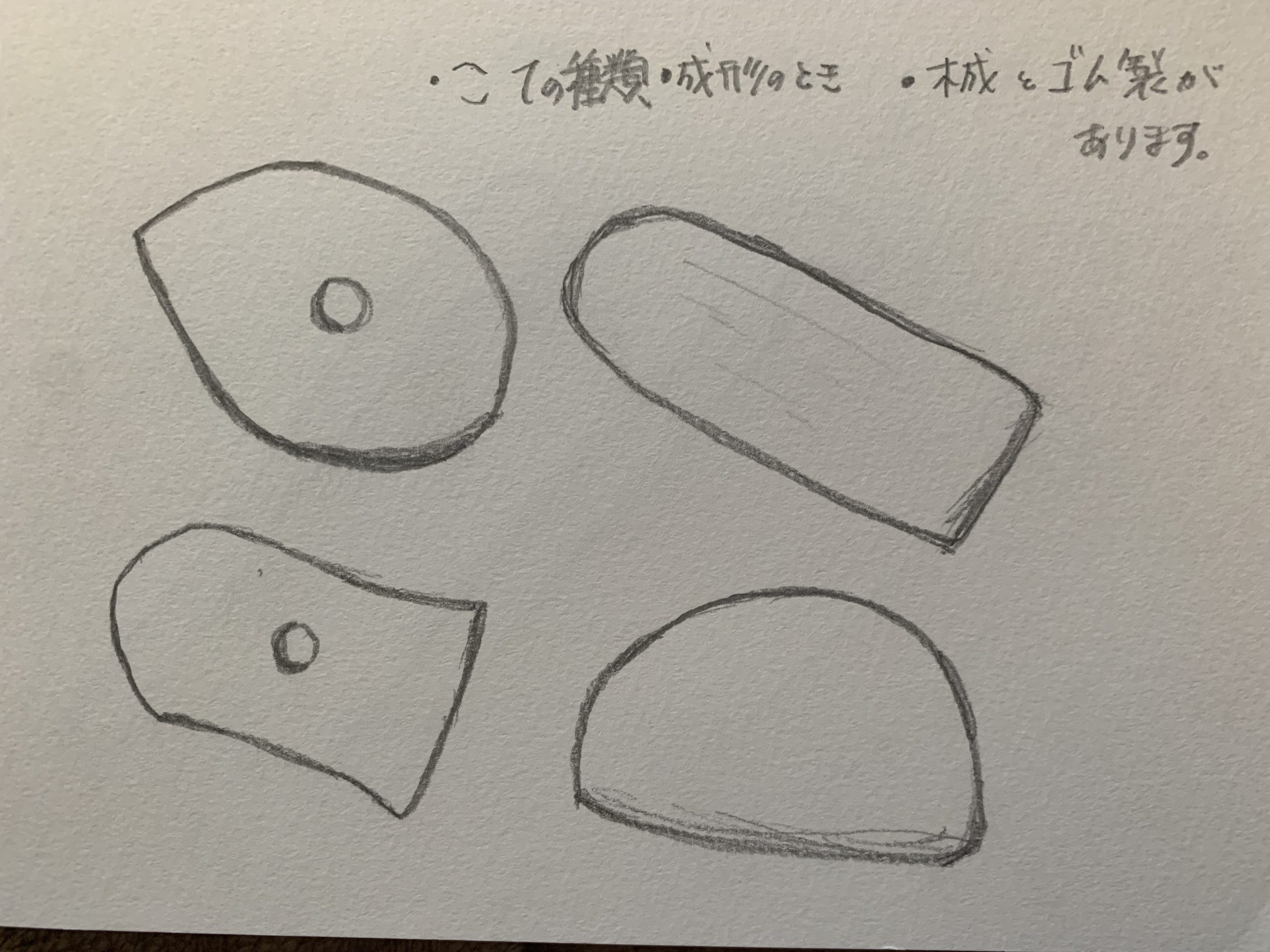

こんにちは、けいみるるです。 今回は、陶芸・トンボの使い方についてです。 トンボという道具を知っていますか? 使い方は? トンボ持ちてありトンボとは作品の平面に置いて高さと深さを図るための道具です。同じものを多数作るために使います。トンボと...

陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21)  陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  陶芸の道具(21)

陶芸の道具(21)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  日本の焼物を巡る旅(104)

日本の焼物を巡る旅(104)  陶芸の日常(100)

陶芸の日常(100)