こんにちは、けいみるるです。

今回は、玉水焼とは何についてです。

玉水焼という焼物を知っていますか?

どこの地方の焼物でしょうか?

玉水焼の器

玉水焼とは、

樂家の血筋を受けた唯一の脇窯でしたが、三代で血筋が途絶えました。

明治時代では、廃窯となりました。

楽焼の一種で、手捏ね成形と内窯焼成という製法技法が特徴になります。

茶道の茶碗が多い焼物です。

*近畿地方

京都府綴喜郡井手町玉水で焼かれている焼物です。

京都・奈良・大阪の3つの都市に近接しています。

JR奈良駅の玉水駅があります。

花・名所・史跡などがあり、自然が豊かな町です。

玉水焼とは何について書いていきます。

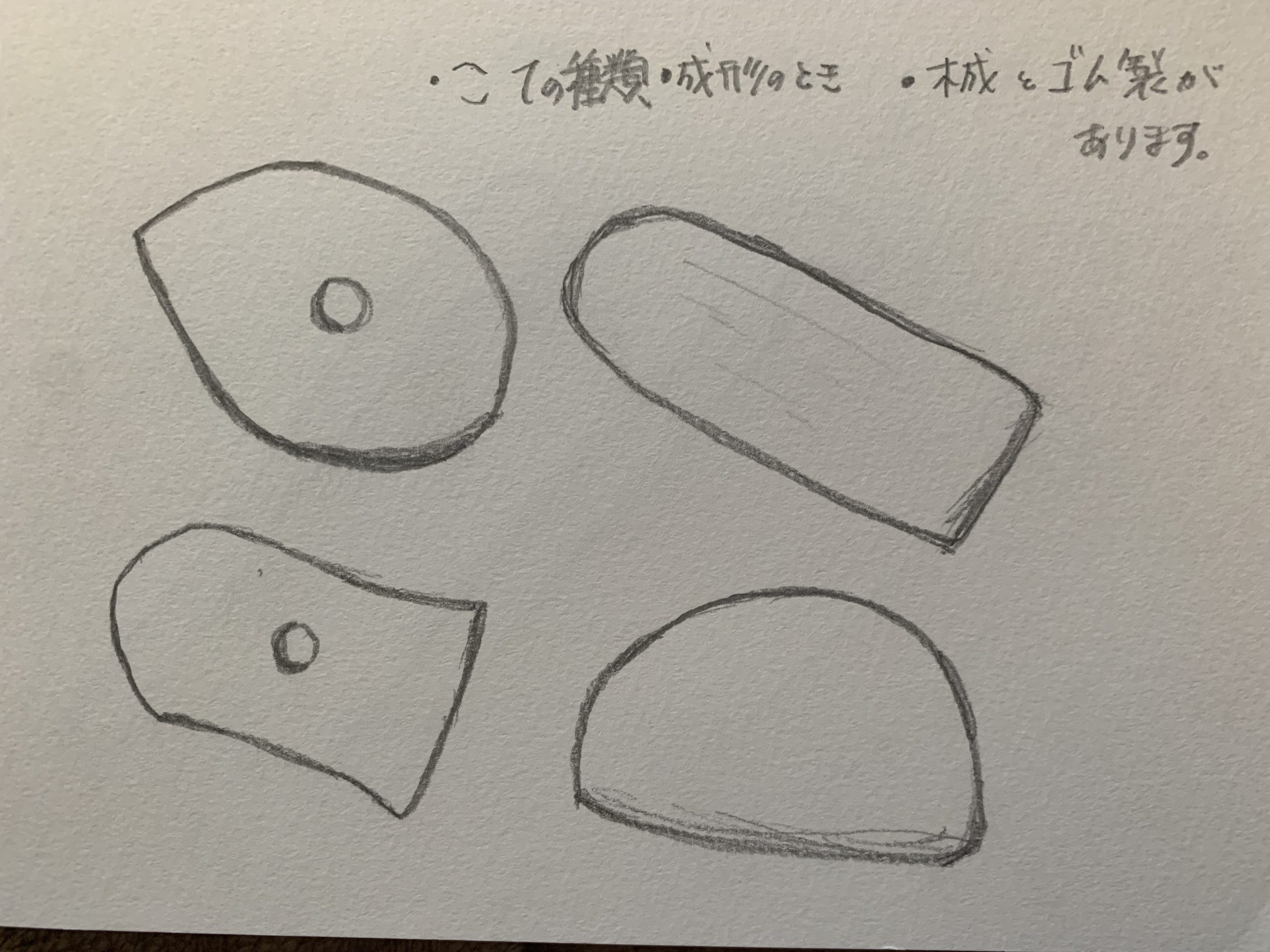

玉水焼を見るポイントは

*黒と赤の2種類の釉薬が使われています。

*てのひらに吸い付くように収まる造形です。

玉水焼の歴史は

1662年から樂家4代一入の庶子・一元が山城国玉水村に開いた楽焼窯です。

楽焼脇窯の唯一の樂家の血筋を受けた窯ですが、血筋は3代で途絶えました。

その後は、明治時代になると廃窯しました。

歴史は不明な点が多く作者特定も難しいのが現状です。

玉水焼の特徴は

江戸初期〜中期にかけて茶道界では存在感のある焼物でした。

千家・家元・公家茶人たちが好んだものを作陶していました。

玉水の地で開かれた楽焼は、南樂、玉水焼と呼ばれていました。

玉水焼の釉薬は

鉄・銅・マンガン・コバルト・クロム・ニッケルなどの金属類を原料としています。

黒や赤ではなく、あめ色の釉薬を使っています。

玉水焼の今は

今でも伝統を守りながら、作陶を続けています。

玉水焼は樂家の系統を継いだ1つの分派です。

樂家玉水美術館には、歴代の作品400点を収蔵しています。

以上が、玉水焼とは何でした。

まとめ

玉水焼とは、樂家4代・一入の庶子である一元が開窯した血筋を引く唯一の脇窯であります。

明治時代には廃窯し、現在では、知るものも少なく作者も不明な焼物です。

江戸時代では、茶道の器としての存在感があり、茶人を楽しませていました。

作者不明な焼物でも、現在でも存在していて大切に守られています。

誰の作品かはわかりませんが、歴史のある重みを感じる焼物であると感じました。

楽焼玉水美術館があり、そこでは玉水焼の焼物が400点収蔵していますので、玉水焼に興味のある方はでかけてみてはいかがでしょうか?

散策の参考になればうれしいです。

最後まで見ていただきありがとうございました。

次回は、三毳焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント