こんにちは、けいみるるです。

今回は、牛ノ戸焼とは何についてです。

牛ノ戸焼という焼物を知っていますか?

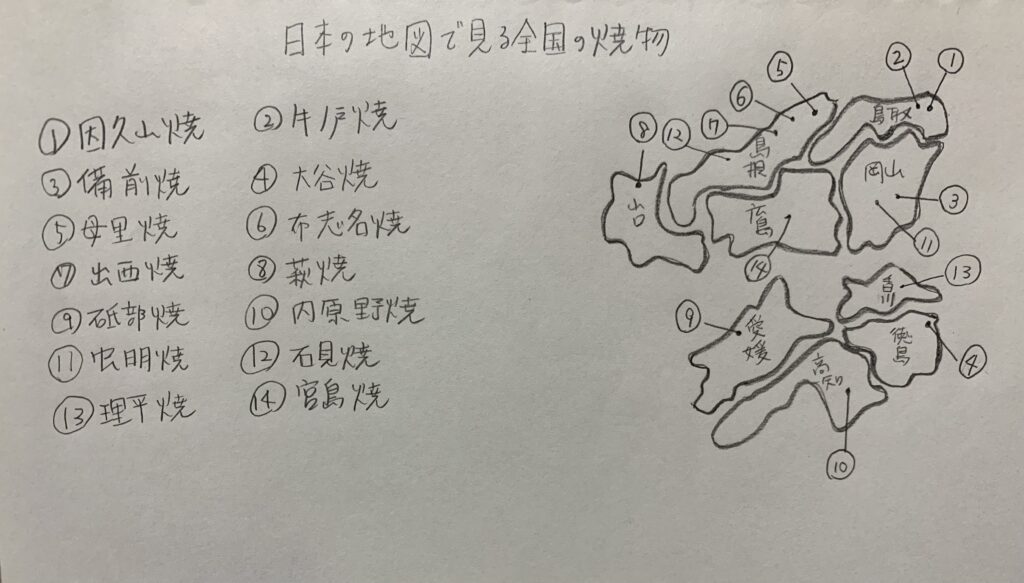

どこの地方の焼物でしょうか?

牛ノ戸焼のマグカップ

牛ノ戸焼のコップの焼物です。

緑と黒のシンプルな釉薬が美しいですね。

牛ノ戸焼とは、

黒と緑の釉薬で2色に染め分けられています。

鉄による黒釉とあめ釉との、コントラストを活かしています。

高台は深く削り、薄手ながらも重厚な作風となっています。

*中国地方

鳥取県鳥取市河原町です。

鳥取県東部を流れる千代川河畔に開かれた自然豊かな街です。

八上姫伝説めぐり・河原市は日本最古の書物である古事記「因幡の白うさぎ」のヒロイン・八上姫の故郷です。

日本で一番はじめの恋物語が誕生した町です。

牛ノ戸焼とは何について書いていきます。

牛ノ戸焼の見るポイントは

*素焼きされた器に釉薬を塗って焼くことで、特徴的な色合いが出てきます。

*緑釉と黒釉のシンプルな焼き上がりとなっています。

*ぼってりとした質感が特徴です。

*窯元では、染め付け技法をベースにした陶器が多く作られています。

*三色分け・朱色の釉薬を使った染め分けもあります。

牛ノ戸焼の歴史は

1830年、因藩の陶工・金河藤七が開窯しました。

牛ノ戸は地名に由来しています。

完全な民窯であり古い歴史があります。

昭和初期に衰退しましたが、民芸家の吉田璋也に指示を仰いで4代目が作陶に取り組みます。

梅文様の徳利など日用雑器を生産していました。

牛ノ戸焼の特徴・魅力は

粘土は地元のものを使っています。

釉薬は、黒釉・緑釉・白釉を主としています。

高台は深く削り出して、薄手ながらも重圧な作風が特徴です。

登り窯で焼成しています。

素焼きされた器に釉薬を塗って焼くことで、特徴的な色合いがでてきます。

用の美を追求した作品であり、芸術性よりも実用性において評価されています。

黒と緑を半々に振り分けた釉薬が特徴的で、身を引く美しさを持っています。

他に、イッチン描きも見られます。

牛ノ戸焼の土

地元の陶土を踏んで作られています。

牛ノ戸焼の釉薬

黒釉・緑釉・白釉が主です。

地元の自家製を使っています。

民藝運動家達の影響が強い焼物です。

牛ノ戸焼の本物と偽物の見分け方は

本物

肉厚でざらつきがあります。

陶器です。

光を通しません。

柳宗悦らの民藝運動をきっかけに復興し、完全な民窯として作られています。

作家の「落款」や「銘」が箱や器の裏に押されています。

偽物

歴史的背景や民藝運動の理念に基づいた、本格的なプロセスを再現できていません。

この点を見るのがポイントです。

牛ノ戸焼の今は

現在でも、地元の良質な土を自ら精製しています。

登り窯で製作されている牛ノ戸窯の器は、生地作りから染め分けまでを、6代目の小林氏の息子と親子が手作業で作り上げています。

現代6代目・小林考男氏が伝統を守り続けています。

染付は4代目の吉田璋也氏監修した染付はここから生まれています。

以上が、牛ノ戸焼とは何でした。

まとめ

歴史は1830年頃に起源としています。

牛ノ戸とはこの土地に由来しています。

鉄による黒釉と飴釉との2色の釉薬が、いいバランスをとっていますね。

目を引く青い色と黒がとても美しいです。

センスある牛ノ戸焼に出かけてみたいですね。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、真朱焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント