こんにちは、けいみるるです。

今回は、真朱焼とは何についてです。

真朱焼という焼物を知っていますか?

真朱焼の湯呑み

白色と赤色の色合いもいいですね。

赤い色が輝いていますね。

真朱焼とは、

独特の赤、真朱釉が特徴です。

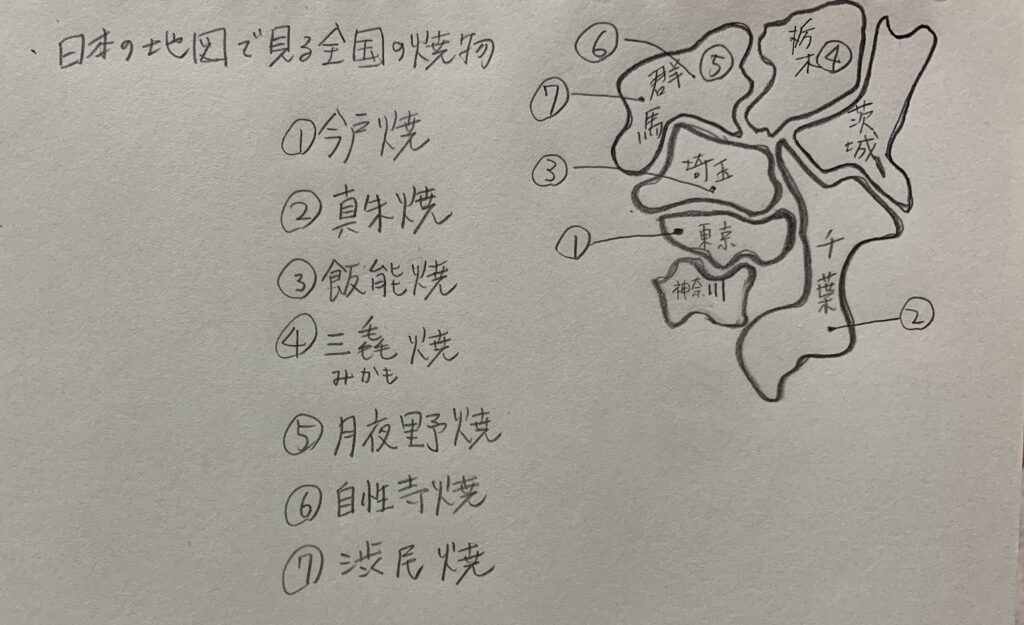

関東地方の地図のイラスト図

千葉県鎌ケ谷市で焼かれています。

鎌ケ谷市は、千葉市の北西部に位置すます。

都心から25km圏にあり、自然豊かです。

真朱焼とは何について書いていきます。

真朱焼(しんしゅやき)の見るポイントは

*真紅色が特徴です。

*昔の色は、朱色で、現代のような真っ赤ではないです。

*県の伝統的工芸品に指定されています。

真朱焼の歴史は

大正時代に陶芸家・濱田敬山氏(はまだけいざん)により、古代中国の経血焼(けいけつやき)を参考に市川市鬼超で始まったといわれています。

朱色の陶器です。

終戦後、鎌ケ谷の工芸品です。

サンゴのような真紅の陶器は、西洋人の間で人気となり昭和30年代末頃まで、アメリカ・カナダ・オーストラリアなど、海外に多く輸出品として生産されました。

平成では、約10年間郵政省の年賀はがき三等賞品とされたことから、国内でも広く知られるようになりました。

現在は、陶芸家の三橋英作氏が唯一の後継者といわれています。

70年と歴史は浅いです。

真朱焼の特徴・特徴は

燃えるような真紅色です。

つぼ・茶碗などが作られています。

昔は、ややくすんだ深みのある朱色のことで、万葉集ではこの色を「まそほ」と読んでいます。

真朱焼の今は

千葉県の伝統的工芸品に指定されています。

現在は、陶芸家・三橋英作氏が唯一の後継者といわれています。

以上が、真朱焼とは何でした。

まとめ

大正時代に陶芸家・濱田敬山氏によって市川市鬼越で開発された独自のもので、鬼越真朱焼と呼ばれています。

燃えるような真紅色が特徴です。

赤い色が、目を引きますね。

真っ赤な色がきれいに輝いていますね。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、高遠焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント