こんにちは、けいみるるです。

今回は、越前焼とは何かについてです。

越前焼という焼物を知っていますか?

どこの地方の焼物でしょうか?

越前焼とは、

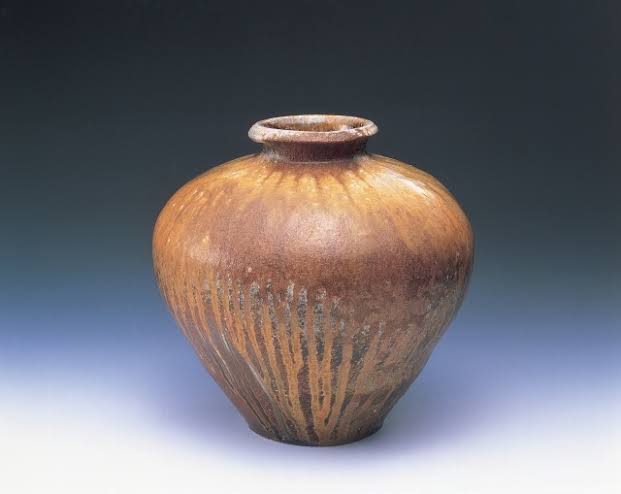

鉄分の多い土で作られているので、焼くことにより赤黒っぽく仕上がるのが特徴です。

焼き締められた赤褐色の肌と、自然釉の鮮やかな色が魅力です。

陶土には、ガラス質が多く含まれていろので、高温で焼くとガラス質が溶けて粒子のすき間を埋めてくれます。

*北陸地方

福井県嶺北地方西部です。

日本海に面していて鯖江市(さばえし)・南越前町・福井市と隣接しているところです。

越前焼とは何を書いていきます。

越前焼の見るポイントは

鉄分の多い土が使われているため、焼くことで赤黒っぽく仕上げてます。

水漏れしにくいことから、水や酒を入れる壺や容器としても重宝されています。

素朴でシンプルな味わいが特徴です。

耐久性や耐熱性が高くて、高温で焼いても壊れにくい性質が特徴です。

焼き固まった粘土は丈夫で長持ちします。

越前焼の歴史は

六古窯(常滑・信楽・備前・丹波・越前・瀬戸)の1つに数えられます。

越前焼(えちぜんやき)の歴史は約850年前の平安時代末期に遡ります。

元は須恵器を焼きていた地域でした。

平安時代末期に常滑焼の技術を導入して焼締陶を作り始めました。

最初に窯が築かれたのが現在の、越前陶芸村のある小曽原だったといわれています。

主に壺・かめ・すり鉢が生産されて、堅くて丈夫な越前の壺やかめは越前海岸から、舟で北海道から島根まで運ばれて重宝されました。

室町時代末に最盛期を迎えますが、その後はは瀬戸焼などに押されてしまい、次第に衰退していきます。

越前焼の特徴は

基本的には昔ながらの素朴な器が中心です。

温かみのある土味や薪の灰でできた自然釉が魅力的です。

紐状の土を丹念に積み上げて成形する「紐作り」と呼ばれる伝統的な技法も、受け継いでいます。

焼締陶は赤褐色の地肌と自然釉の景色が見どころです。

越前焼は壺・かめ・すり鉢の3器種を中心とした生活雑器として主に使われていました。

土は鉄分が比較的多くて、耐火性も強いです。

越前焼の土

越前町内で採れた土です。

鉄分が多く含まれています。

越前焼の釉薬

釉薬は使っていません。

薪の灰が自然釉として溶け込んで模様をつけます。

無釉で焼くと赤褐色の焼き上がりになります。

水漏れがしにくくて、水やお酒・藍染などの染色液の保管に使われていました。

その他にも、殻物の保存や貯蔵といったものにも使われていました。

越前焼とは「庶民の器」をつらぬいた北陸最大の産地に発展しました。

越前焼の魅力は

焼き締められた赤褐色の肌と、そこに流れ落ちる自然釉の鮮やかな色合いです。

陶土はガラス質が多く含まれるため、高温で焼くとガラス質が熔けて粒子のすき間を埋めてくれます。

伝統的な焼き締めばかりではなく、施釉陶、刷毛目、象嵌などの器や花入れなどが作られています。

越前焼とは、シンプルで表面が朱色や赤黒い見た目をしています。

日常雑器であり続けた「素朴さ」が魅力です。

焼き固まった粘土は丈夫で長持ちします。

1986年に伝統工芸品に指定されました。

越前焼の今は

毎年4月に「越前陶芸村しだれ桜祭り」が開催されています。

10万人のひとが訪れています。

一大イベントです。

現在は焼締陶の伝統を生かした新しい作陶が試みられています。

絵付や釉薬も使わない、シンプルで素朴な味わいが見て感じられますね。

以上が、越前焼とは何でした。

まとめ

土には鉄分が多く含まれていて焼き上がりが、渋くなるのがその証拠で温かみのある土味が魅力です。

高温で焼かれた際に薪の灰が被り溶けて、器に流れ込む自然釉も魅力の一つです。

炻器で焼締や半磁器とも呼ばれます。

庶民の器を貫いた北陸最大の産地です。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、丹波焼とは何かです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント