こんにちは、けいみるるです。

今回は、常滑焼とは何かについてです。

常滑焼という焼物を知っていますか?

どこの地方の焼物でしょうか?

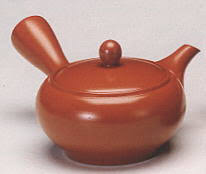

常滑焼の急須

常滑焼とは、

焼く1000年以上の歴史があります。

鉄分の多い粘土で焼かれています。

赤褐色の色が特徴です。

*北陸地方

愛知県常滑市周辺

愛知県常滑市は、南部に位置しています。

中部国際空港がある街です。

常滑駅をでてすぐのところに、観光案内所があります。

昭和の風情が随所に残る町並みが見どころです。

常滑焼物散歩道があり観光スポットしても知られています。

常滑焼とは何かについて書いていきます。

常滑焼(とこなめやき)の見るポイントは

酸化鉄を多く含んでいます。

焼成されると赤く発色します。

現在の常滑焼は赤褐色の色味が挙げられます。

常滑焼といえば赤色の急須です。

常滑焼の歴史は

愛知県常滑市にあります。

常滑は知多半島のほぼ中央で西岸に位置します。

「とこなめ」と変わった名の読み方ですが、古くは『万葉集』にも載っています。

「滑りやすいところ」といった意味があります。

常滑は、瀬戸・備前・越前・信楽・丹波と並ぶ六古窯の1つです。

そのルーツは猿投窯にあります。

平安時代の終わり頃に陶器の窯が出現しました。

平安時代末期から室町時代にかけて、かめや壺が大量に生産され海路を使い、日本各地に運ばれました。

瀬戸と並び大窯業地へと成長していきます。

法華経を納める経塚壺や蔵骨器と指定使われた三筋壺のほか、かめ・碗・鉢・皿などの日曜雑器が作られていました。

江戸時代では鉄分の多い土を酸化炎で赤く焼き上げる朱泥焼を開発します。

江戸時代中期には、当時知識階級の間で流行していた煎茶道の茶陶を作る作家が現れます。

真焼焼締のほかに南蛮写しや、海藻をからませた藻掛けなどの手法も生まれました。

幕末には鯉江放球が上り窯を導入します。

息子の方寿が土管の量産に成功します。

明治時代初期に中国文化も取り入れて技術が進化しました。

中国から金土恒を招いて宜興窯の技術を導入します。

朱泥急須はもともと宜興窯に興り、宜興窯が一番とされていました。

金土恒の教えを受けたことで常滑急須の名は一躍有名になりました。

明治以降は産業に土管やタイル、衛生陶器などが生産されました。

かつては五百本の煙突が林立して立っていました。

主幹産業の土管を焼いた石灰窯が盛んに煤を吐き出し、「常滑の雀は黒い」と、までいわれていました。

常滑の特徴は

代表する焼締は朱泥の急須になります。

鉄分が多くきめ細かい陶土を使い、酸化炎で焼成することで美しい朱色を呈します。

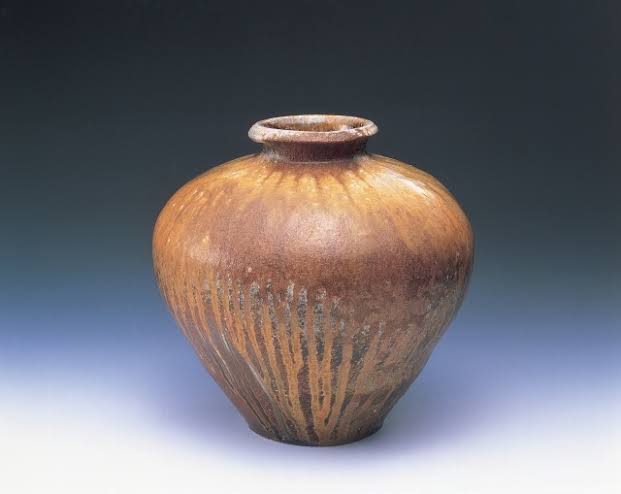

古常滑は紐作りの野趣に富む造形とそこに自然釉が掛かる力強い景色が見どころの1つです。

土はなめらかで鉄分が多く含みます。

伝統的な常滑焼・朱泥のものは無釉です。

常滑焼の土

常滑の田んぼの土が朱泥急須の原料です。

鉄分が多く含んでいます。

黄色い土です。

常滑焼の釉薬は

釉薬は使いません。

焼締めます。

釉薬を使わないのは、粘土に含まれている鉄分を生かし、均一な赤茶色の焼物を作ることに成功したためです。

藻掛けという独特な技法があります。

焼成すると白くなる陶土で成形して海藻を巻き付けて焼くと、藻の部分は金色に塩分のあったところは赤く発色しています。

常滑焼の今は

毎年秋の10月頃に「常滑焼祭り」が開催されています。

常滑市最大のイベントです。

いろいろな催しがあるようです。

以上が、常滑焼とは何でした。

まとめ

常滑焼で代表的なのが朱泥の急須です。

赤みがかった色をしています。

使うほどに地肌の艶が増してきて、お茶をいれるとお茶の味わいがますといわれています。

このことから長い間で、広く愛用されています。

常滑市は古い町並みは今でも残っているようです。

旧土管工場のあたりが散歩道にがあり大八車が通ったであろう起伏のある、曲がりくねった細い道があります。

土留めや塀に利用された土管や焼酎瓶があります。

土管の街や急須の町として歴史深いところです。

見どころはたくさんあるようですね。

散策の参考になればうれしです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、小鹿田焼とは何かです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント