こんにちは、けいみるるです。

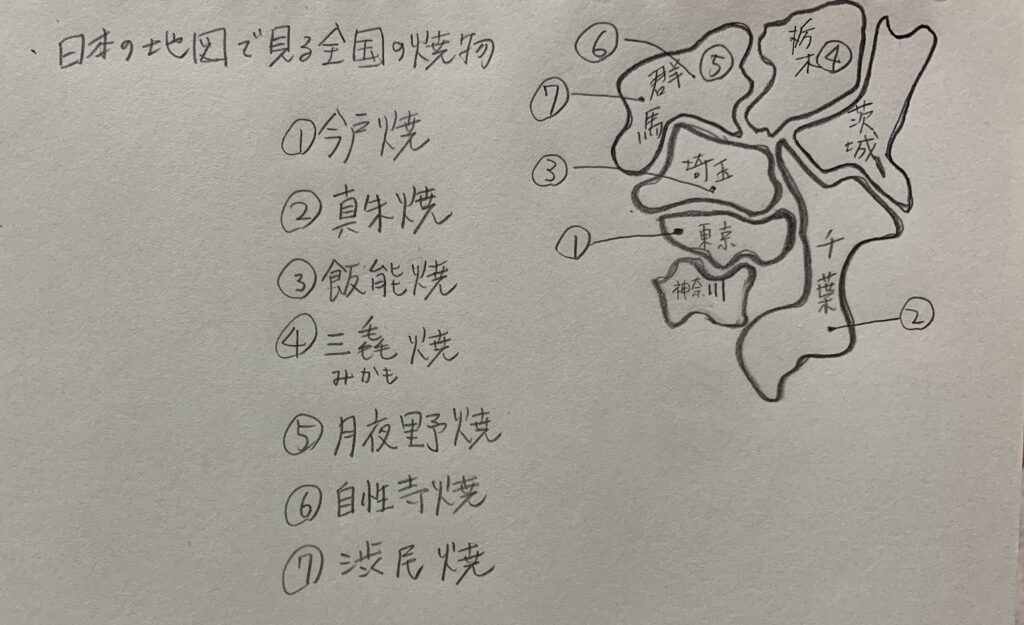

今回は、月夜野焼とは何についてです。

月夜野焼という焼物を知っていますか?

どこの地方の焼物でしょうか?

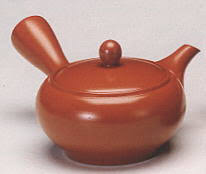

月夜野焼の湯呑み

月夜野焼とは、

赤い色の銅紅釉辰砂と緑青の肌合いの青銅釉焼成が特徴です。

波佐見焼の伝来のろくろ技法によってつくられた焼物です。

独自の調合した釉薬を施して焼いています。

*関東地方

群馬県利根郡みなかみ町

山々に囲まれた水源の町です。

諏訪峡は、利根川の透き通るきれいな流れを造り出した渓谷です。

関東の水瓶である巨大ダムが4つ見られます。

矢木沢ダム・奈良俣ダム・藤原ダム・相俣ダムです。

月夜野焼とは何について書いていきます。

月夜野焼の見るポイントは

真っ赤な辰砂釉です。

赤と緑の微妙なコントラストが孔雀の羽根のように美しい孔雀釉があります。

光沢を消して緑青の渋い色合いうをかもし出す青銅釉もあります。

月夜野焼の歴史は

1975年に群馬県利根郡みなかみ町上牧にある裕太窯が開窯しました。

長崎県波佐見焼の地で生まれ育った福田裕太郎によって開かれた窯です。

歴史は40年くらいと浅いです。

月夜野焼の特徴・魅力は

月夜野陶土を基に、独自の釉薬で焼成したものです。

赤い発色の銅紅辰砂と、緑青のような質感のある青銅釉焼成となります。

軽くて透明度がある焼き物です。

月夜野焼の土は

月夜野焼の土

新幹線トンネル工事で排出された磁器資流紋岩などを混ぜた陶土です。

月夜野焼の釉薬は

月夜野焼の釉薬

1970年に釉薬の試作が開始され、銅紅釉を研究開発します。

基礎作りには20年の歳月がかかりました。

代表的なのは、赤い辰砂の作品です。

他にも野の花を描いた染付作品も多数あり、カップ・茶碗・酒器・花入れなどが作られています。

月夜野焼の今は

利根郡みなかみ町上牧の県道61号線沿いに窯元があります。

「月夜野焼裕太郎窯」があります。

陶芸教室もおこなっており予約制となっています。

他にも、作品展示・窯元直売などもあります。

以上が、月夜野焼とは何でした。

まとめ

月夜野焼とは、歴史が40年と比較的にまだ新しい窯元です。

独自に開発した釉薬を使って焼き上げていて、その色合いは他にない焼物です。

窯元では、作家さんの展示作品が見られたり、直売などや陶芸体験などもあり楽しめますね。

月夜野焼に出会いに出かけてみたいですね。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント