こんにちは、けいみるるです。

今回は、内原野焼とは何についてです。

内原野焼という焼物を知っていますか?

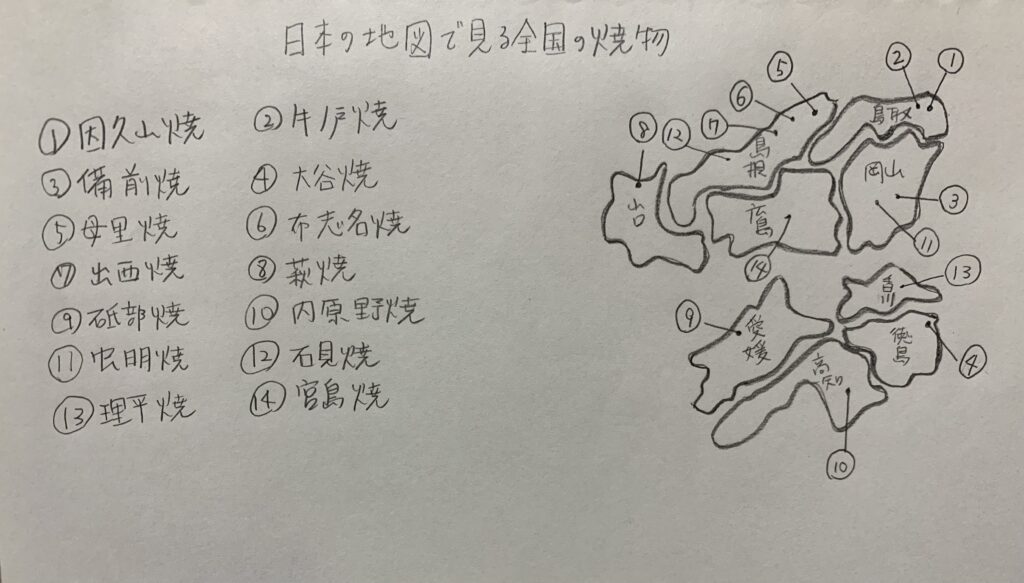

どこの地方の焼物でしょうか?

内原野焼のお皿

内原野焼とは、

鉄分の多い陶土に白化粧を施し独特の風合いがでています。

鉄釉と茶緑の釉薬を使っています。

なんこくまほらという登り窯です。

*四国地方

高知県安芸市です。

高知県の東部に位置した太平洋をのぞむ街です。

土佐湾に面していて、北は四国山地を背にする自然豊かな県東部の中核都市です。

内原野焼とは何について書いていきます。

内原野焼の見るポイントは

*内原野焼の器は生活のためのものが中心で作られています。

*徳利・すり鉢などが焼かれていました。

*木灰やわら灰を原料にした釉薬を使った温かみのある素朴な風合いが特徴です。

*灰が被った部分には、独特の色や模様がでてくるのが見るポイントです。

高知県安芸市で焼かれています。

内原野焼の歴史は

約200年の歴史があります。

1830年の江戸時代末期頃に、地元の材料と技術により築窯されて、陶器の生産が始まりました。

昭和初期まで登り窯を使って大型の焼物を作っていました。

生活の変化とともに、需要が減少しました。

内原野焼の特徴・魅力は

生活に役立つ器が中心に作られています。

木灰やわら灰を原料にした釉薬を使った、温かみのある素朴な風合いが特徴です。

粘土には鉄分が多く、固く引き締まったきめ細かい焼き上がりとなります。

鉄釉と茶緑の釉薬を使っています。

内原野焼の土

高知県安芸市にある粘土です。

良質な粘土が豊富にあります。

内原野焼の釉薬

木灰やわら灰を原料にしています。

日用品を中心に焼かれていて、伝統工芸品でもあります。

内原野焼の本物と偽物の見分け方は

釉薬の色合い・焼成方法・器の種類・産地・作家のサインや落款・付属品など

本物は、

※木灰やわら灰を原料にした釉薬

※登り窯で焼かれ

※徳利・擂り鉢などの生活用品が中心であること

※作家のものかどうか

※箱・栞があるかです。

偽物は、

※釉薬は、自然な風合いがないもの

※自然な色むらや色合いがないもの

※現代的なデザイン・生活容器以外のものが多くあるもの

※産地が違うもの、

※偽造されたサイン、

※付属品が欠けていたり、状態が悪いもの

見ていてもわからない場合は、骨董品店や鑑定機関などの専門家に見てもらうのが確実だと思います。

内原野焼の現在は

野村窯・福留窯・原峰窯・陽和工房の4つの窯元が現在もあります。

焼物の里にある内原野陶芸館では、気軽に陶芸体験ができるようです。

窯元の作品も購入することもできます。

以上が、内原野焼とは何でした。

まとめ

内原野焼とは、約200年以上の歴史があります。

地元で採れる原料を使っていました。

原料の粘土には鉄やマンガンを多く含んでいます。

器肌が肌理細かく黒や茶色の釉薬を使っていますので、重厚な面持ちをもっています。

木灰やわら灰を原料にした釉薬を使っています。

日常に合った使いやすい器を作っていたんですね。

人々に長く愛されていた器に出会いにいきたいですね。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、渋草焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント