こんにちは、けいみるるです。

今回は楢岡焼とは何かについてです。

楢岡焼という焼物を知っていますか?

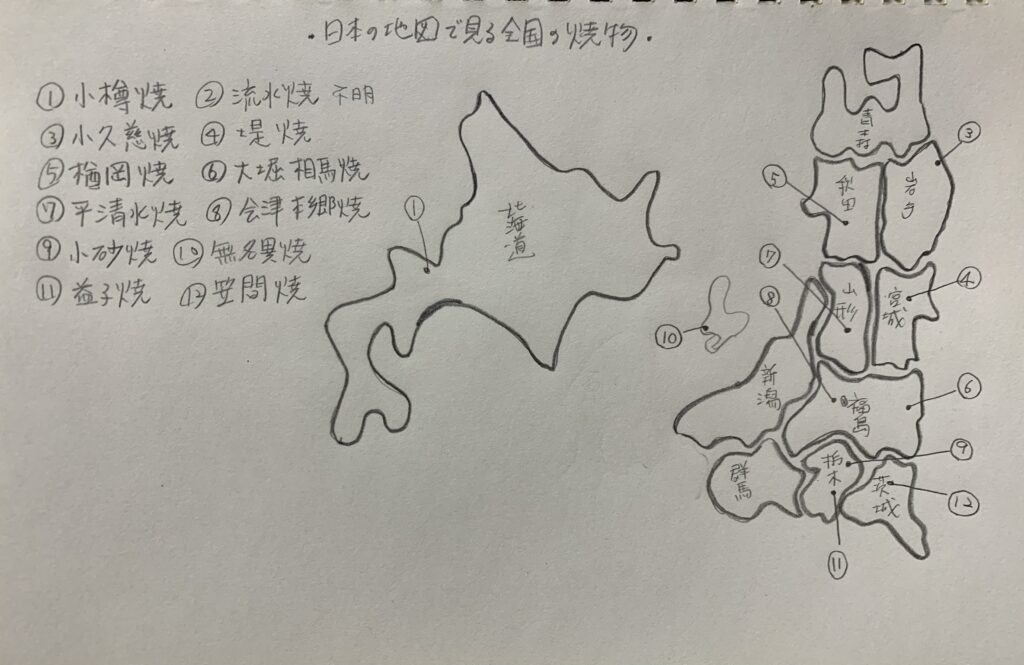

どこの地方の焼物でしょうか?

例)楢岡焼の片口小鉢

楢岡焼きとは、

濃い青色のなまこ釉がとてもきれいですね。

創業時から、オリーブ色の茶器類が多くあります。

歴史は140年以上あります。

*東北地方

秋田県大仙市です。

秋田のほぼ中央に位置しています。

東に奥羽山脈・西に出羽丘陵が縦走し、その間を流れる雄物川とその支流である玉川に沿った県内有数の穀倉地帯です。

大仙市はブランド米「あきたこまち」そ主要産地です。

米収穫量は全国2位です。

自然が広がる穏やかな街です。

楢岡焼とは何を書いていきます。

楢岡焼の見るポイントは

地元の土を使い続けています。

使われている土は乾燥するとヒビが入りやすかったり、焼くと変形したりと扱うのが難しいです。

シンプルで深みのある、使いやすさを突き詰めた形でもあります。

使われている釉薬はなまこ釉といい、その色が海の生物のなまこの地肌に似ていることから、そのように呼ばれています。

釉薬の主原料は白土(はくど)です。

深みのある青色を出しているのがなまこ釉です。

ただの青色ではなく、乳青色をしています。

それが楢岡焼の魅力の一つになります。

秋田県大仙市で焼かれています。

楢岡焼の歴史は

1863年、江戸時代末期である相馬焼の職人に手ほどきを受けて磁器を焼いたのが始まりです。

地元旧家の小松清治が、秋田県の寺内焼の陶工を招いて窯を作らせたのが始まりです。

地元で粘土は採れるものの、使い勝手の良い粘土はありません。

明治20年頃から35年頃までが大杉瀬戸の最盛期で、1908年に清治の三男である力蔵が交通の便利が、よい高知に窯を作り上げました。

この頃より、楢岡焼と呼ばれるようになりました。

創業当時はオリーブ色の茶碗などが多く作られていました。

明治中期頃からは、なまこ釉の製品が多く作られて現代まで続いています。

伝統工芸としてあらゆる危機から守り続けています。

1983年には南外村の無形文化財に指定されています。

楢岡焼の特徴は

表面に青い光沢が特徴です。

使われる釉薬は白土と呼ばれるものが主原料になります。

この釉薬の白土を用いることにより、全国的にも珍しい神秘的な青さをした焼物が完成しました。

表面には青一色というわけではなく、微妙に青の濃淡になっています。

光を受けると湖の水のように揺らめくように光を放ちます。

楢岡焼の土

地元の土を原料です。

秋田県内陸の山村で採れる土です。

代表的な作品は、6寸皿・平鉢・ぐい呑・すり鉢・そば猪口・片口などがあります。

楢岡焼の種類は

楢岡焼の釉薬は、地元の含鉄土石から作られている鉄釉が使われています。

ほとんどの楢岡焼にはあめ釉かマット鉄釉が施されています。

乳青色のなまこ釉以外に

・白マット釉

・土味を活かした焼締の茶色

などの種類があります。

楢岡焼の今は

秋田市内では、今も作り続けている窯はたった1窯のみとなっているようです。

現在でも登窯を使って焼いています。

県内外には多くの愛用者がいます。

(有)楢岡陶苑

陶芸品の販売や陶芸教室も予約をすれば、体験できるようです。

興味のある方は、でかけてみてはいかがでしょうか。

以上が、楢岡焼とは何でした。

まとめ

楢岡焼はなまこ釉の青い色が特徴です。

艶があって、他では見たことがないほどの、乳青色の美しさがあります。

約140年の歴史のある秋田の伝統工芸品になります。

昔は大ぶりのもが多く作られていましたが、今では、小振りの食器を作っています。

コーヒーカップ・小鉢などです。

地元の土や登り窯は扱いが難しいようで、熟練した職人技が必要のようです。

シンプルで使い勝手が良い飽きのこない楢岡焼です。

楢岡焼を見に訪れてみたいですね。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、小樽焼とは何かです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント