こんにちは、けいみるるです。

今回は、陶芸の上絵付・下絵付とはについてです。

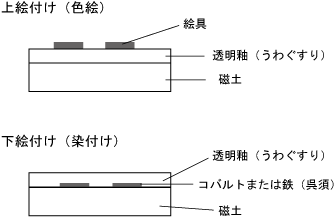

上絵付け・下絵付けの説明図

上絵付けと下絵付けというものはどういうもの

絵付けをする前に絵柄を施すことを下絵付けといいます。

釉薬の層の上から絵を描くことを上絵付けといいます。

下絵付けは藍青で描かれていますが、上絵付けは多彩ないろを使っています。

上絵付けと下絵付けを詳しく書いていきます。

上絵付とは

上絵付

一度釉薬を掛けて本焼きし、焼成された作品の表面に絵を描いて、その後焼き付けるために低温で焼成することです。

釉薬の上に絵を描くことをいいます。

赤絵・色絵です。

釉上彩ともいわれています。

多様な色が使えます。

釉薬を掛けて本焼きした白い陶磁器に赤を主にした上絵の具でえつけしていき、さらに低火度で焼き上げます。

赤の他にも、緑・青・黄なども使い、色絵とも呼ばれることもあります。

赤絵は中国で生まれて発達しました。

日本では江戸時代初期に初代柿右衛門が、赤絵磁器の焼成に成功しました。

色絵は赤絵同様に釉薬を掛けて本焼きにした、白い陶磁器に上絵具で絵付けします。

近世まで上絵具は赤・黄・緑・青・紫など限られていました。

今は色は中間色も含めて多数あります。

制限されることなく、文様がかけます。

絵付けののち、低下度で再度焼きます。

染錦は染付と色絵を組み合わせたことをいいます。

染付錦手とも呼ばれます。

素焼きした素地に呉須で下絵付して、透明釉を掛けて本焼きにします。

その上絵付を施して、最後に低下度で焼き上げます。

染付と色絵を組み合わせたものです。

金彩は上絵付で施して、金泥を塗ります。

金粉を貼るか、金液で描いたりもします。

その後、低下度で金を焼き付けます。

銀彩は銀箔を貼り付けてその上から釉薬を掛けます。

その後は、金彩と同じく低下度で焼き付けます。

下絵付とは

下絵付

釉薬の下に絵があることを意味します。

素焼きした素地に直接絵付をすることをいいます。

染付・鉄絵です。

釉下彩ともいわれます。

絵具が限定されています。

染付は日本では江戸時代初期に、有田で焼かれたのが最初です。

白と藍との互いに異なる明暗の差が鮮やかな染付です。

素焼きした素地に呉須と呼ばれる酸化コバルトを含む、顔料で文様を書きます。

その上に透明釉を掛けて、本焼きをします。

呉須は黒っぽい鉱物ですが焼くと、藍色に変化していきます。

鉄絵は中国で始まり韓国の高麗青磁にも見られます。

日本は16世紀末期頃から唐津や美濃で、使われるようになりました。

弁柄(酸化第二鉄)や鬼板と呼ばれる鉄分を多く含んだ原料からなる顔料で、素焼きした素地に絵付けして透明釉や長石釉、藁灰釉など掛けて本焼きをしていきます。

辰砂(しんしゃ)は銅を着色剤として還元炎で、焼成することで鮮やかな紅色になります。

辰砂とは、

元は硫化水銀で丹砂、丹朱と呼ばれる朱の顔料でこの色が、似ているところからの呼称です。

素焼きにした素地に銅を着色剤とした絵具で下絵付して、その上に透明釉を掛けて還元炎で焼成します。

以上が、陶芸の上絵付・下絵付けでした。

まとめ

上絵付けとは、釉薬の上から絵柄を描くことをいいます。

下絵付けとは、絵を描いた上に釉薬を掛けて本焼きにすることをいいます

絵付にも上絵付や下絵付けなど、いろいろなやり方がありますね。

それぞれ、焼き上がりにも、違いがあります。

下絵付は上に釉薬を掛けるので文様がにじんでしまいます。

上絵付はにじむこともなく、思い通りの色と文様を、鮮明にだすことだできるのだそうです。

華やかで清潔感があり、どれも魅力を感じさせる、焼物ばかりですね。

ほとんどが中国から伝わっています。

そこから日本独自の技法が、作られていったんですね。

昔の人はすごい発想力がありますね。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、陶芸の白化粧です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント