こんにちは、けいみるるです。

今回は焼物の文様のないものについてです。

焼物には、絵付けがされたものだけではなく、釉薬を掛けただけのものもあるのを知っていますか?

貫入や景色といわれた焼物です。

焼物の文様のないもの

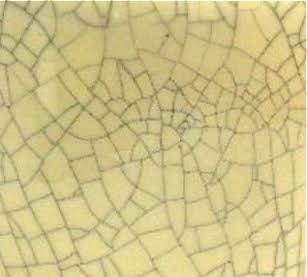

*貫入

*一見ひび割れのように見えますが、これが貫入といわれているものです。

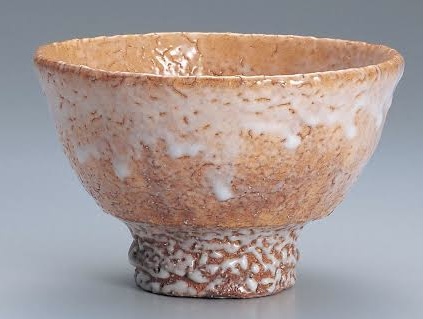

*景色

*景色といわれる、釉薬・胎土が炎によって変化したさまをこのような形に現れることをいいます。

焼物といえば絵付けがありますが、文様つまり絵が描いていないものもあります。

焼物の文様のないものについて書いていきます。

焼物の文様のない焼物とは

釉薬が作る表情の変化には「貫入」や「景色」があります。

施釉陶器のおおきな見どころになります。

「景色」といわれるものです。

窯で焼成するときに、胎土に釉薬が掛かり、実在の風景のような表情が現れることをいいます。

窯の中の炎によって釉薬の流れや焦げ・灰のかかり方によってさまざまな景色が生み出されます。

日本独自の感性といわれています。

古の茶人が“美”を見出しました。

「貫入」といわれるものです。

細かなヒビ割れや、無釉の焼締なども見られます窯変も、大切な見どころです。

貫入とは、器の表面に入ったヒビのことをいいます。

初めて見る人にとってはひび割れているのではと思うかも知れませんが、これが貫入という伝統的な装飾の1つになります。

貫入は「貫乳」とも書きます。

施釉薬した陶磁器の釉薬の表面に現われたひび割れをいいます。

日本での呼称であり、萩焼の貫入が知られています。

細かいヒビ割れは中国陶磁から続いている装飾の1つです。

釉薬の素地の収縮率の違いからうまれるものです。

中国宋代の官窯で焼かれていた青磁が、この装飾を特徴としたことから「官窯」が、転じた呼称ともいわれています。

窯変は焼締陶を見るときの大事な要素となっています。

人為的なものもありますが、偶然によるところが大きいです。

焼締は、釉薬を掛けずに堅く焼き締めただけのものです。

土味と炎が生み出した様々な窯変が、大きな魅力の1つです。

窯変は土と炎の作用の結晶

・焦げや灰が釉化した「胡麻」

・いぶされた状態ででる灰青色の「桟切」

・器を重ねて焼いた置き跡がでる「牡丹」

などの器が個性的に、にじみ出てくるようです。

焼締陶を代表するのが、備前焼です。

備前焼の見どころは火襷(ひだすぎ)です。

熔着防止に巻いたワラが作る、赤い襷のような模様になります。

備前焼が焼締に向いている理由は、

アルカリ分・鉄分が多く、きめが細かくなっています。

陶業地の焼物としては世界的に見ても珍しい炻器です。

施釉の必要がないため固く焼き締まります。

重ね焼きの跡の牡丹餅も見どころの1つです。

代表的な窯場には、他にもあります。

技法は成形したものを乾燥させて、

素焼きも釉薬も掛けることなく、1100〜1400℃の高温で堅く焼き締めます。

陶土に粘性ときめ細かさが要求されます。

以上が、焼物の文様がないものでした。

まとめ

文様のないものの見どころは釉薬が作る表情の変化、施釉の時に柄杓で流し掛けた、釉薬は器胎の上を走り流れ落ちて筋を作ります。

その現れ方は自然のなすがままです。

これが「貫入」や「景色」となって、絵柄とは違う見どころになっていきます。

焼締といわれる技法もあります。

素焼きや釉薬を掛けなくても、丈夫で味のある作品が生まれます。

土味と炎によって偶然に出来た窯変がもう1つの見どころですね。

陶芸には無限の世界が広がっているのだと感じました。

私自身、焼や締めた器を写真でしか見たことがないので、機会がある際はじっくりと鑑賞してみたいですね。

焼物の文様のないものをみるときに、参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、焼物の見どころです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント