こんにちは、けいみるるです。

今回は陶芸の釉薬の基本についてです。

釉薬がどんなものか、知っていますか?

釉薬にはたくさんの種類があります。

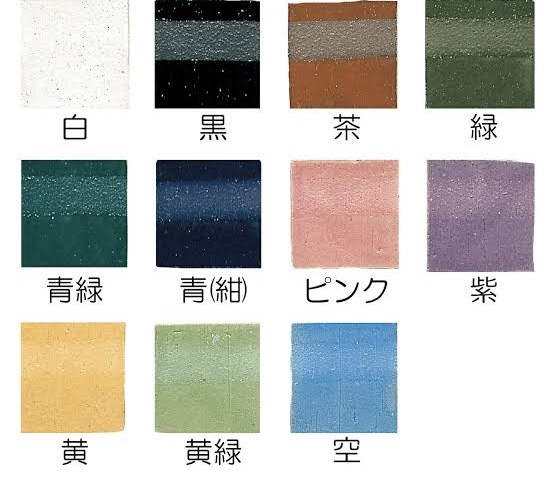

釉薬の見本

釉薬とは

釉原料の粉末が水に溶けた状態のことをいいます。

素焼きされた陶磁器の表面に付着したガラスの層のことです。

釉薬のことを「うわぐすり」ともいわれています。

陶芸は釉薬を掛けて初めて完成に近づきます。

どんな色になるかは焼いてみなければわかりません。

毎回、ドキドキしています。

陶芸の釉薬の基本を書いていきます。

アフィリエイト広告を利用しています

釉薬とは

釉薬の起源は燃料の灰です。

燃料の木の灰が器に降り積もり熔けて、ガラス状になることもあります。

これを灰被りの自然釉と呼びます。

器の表面を丈夫で汚れにくく、ガラスコーティングするのが釉薬の役割です。

釉薬を掛けるのは丈夫にすることだけが、目的ではありません。

焼き上がったときの魅力や美しさも、大きなポイントになります。

釉薬掛けは

①色彩:釉薬の厚みや素地によって変わります。

②表面の質感:ザラつきや艶があります。

③釉薬の内部の状態:結晶・貫入・含有物が影響します。

釉薬の違いや特徴や大まかな調合まで、経験を積んでいくとわかるようになるといいます。

釉薬は同じものを掛けても、焼き上がりは毎回違いが出ます。

陶磁器の釉薬を作る成分は木灰・長石・石灰があります。

釉薬の作る成分は

木灰:

長石や陶石の釉薬をよく溶かす効果があります。

木灰が主体の釉薬を灰釉といいます。

長石:

ナトリウム・カリウムなどを主成分としていてほとんどの岩石に含まれている造岩鉱物です。

釉薬は灰と合せて基本の釉薬になります。

石灰:

木灰の代わりの役目をさすものです。

石炭は主成分である炭素が焼成中に燃えてなくなってしまうので、石炭は使われていません。

石炭は燃料として古くから使われていて、薪の入手が困難だった中国の北方の窯で焼成していました。

釉薬の基本的な三要素は

3つの成分がおもな要素として作用し合って釉薬を構成しています。

釉薬の三要素

珪酸(シリカ):ガラス質に固めます。

アルカリ分:溶解点を下げる作用があります。

アルミナ分:陶土や磁土の主成分で粘りを出します。

*それぞれ釉薬の成分の比率によって、ちょうど素地が焼き締まる温度帯、(1230〜1280度)で熔けてガラス化するように溶解点を調節したり、望ましい釉調にするための原料と組み合わせて調合します。

天然の鉱物や灰の成分は複雑です。

ほとんどの原料には三要素すべての成分が、含まれている可能性があります。

バリウムやマグネシウムなどは、そのものを調合することもあるようです。

ほとんどの成分はそれを多く含む原料を調合します。

天然のものは常に変化しているのです。

同じ原料でも業者によって違いがあるようです。

天然の原料はおもな成分以外に珪酸分、アルカリ分・アルミナ分のどちらかの成分も含んでいます。

釉薬を使うときの注意点

陶芸で扱う材料の中には、鉛・カドミウムなどの有害物質が含まれている可能性があります。

取り扱うときには、注意が必要です。

粉塵を吸い込まないよう心がけ、体に入れないようにします。

体内にはいると、害を及ぼしたりしてしまいます。

長期間にわたって体内に蓄積されたりすると危険です。

調合するときには、衣服・マスク・換気システム・洗浄設備など各作業においての必要な対策をしっかりとることです。

作業場を離れるときには必ず手を洗い、飲食や喫煙は避けるようにします。

材料には、ねじ蓋で密閉できる丈夫な容器で保管し、内容物・危険性・取り扱いについて明記する必要があります。

釉薬は複雑で奥深いものであります。

焼き上がらないとわからないのが、釉薬の面白さではないかと思います。

以上が、陶芸の釉薬の基本でした。

まとめ

釉薬とは、陶磁器の表面に光沢を出します。

液体の染み込むのを防ぐのに使うガラス質の粉末です。

「うわぐすり」ともいいます。

色の種類もたくさんあります。

調合は中々難しいものです。

市販で売っているものは調合されていますので、すぐに使うことが出来ますが見た目では、あまり良くわかりませんよね。

実際使ってみないと、どんな色になるかわからないです。

釉薬は奥が深いですね。

釉薬の基本の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、陶芸の上絵付・下絵付です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント