こんにちは、けいみるるです。

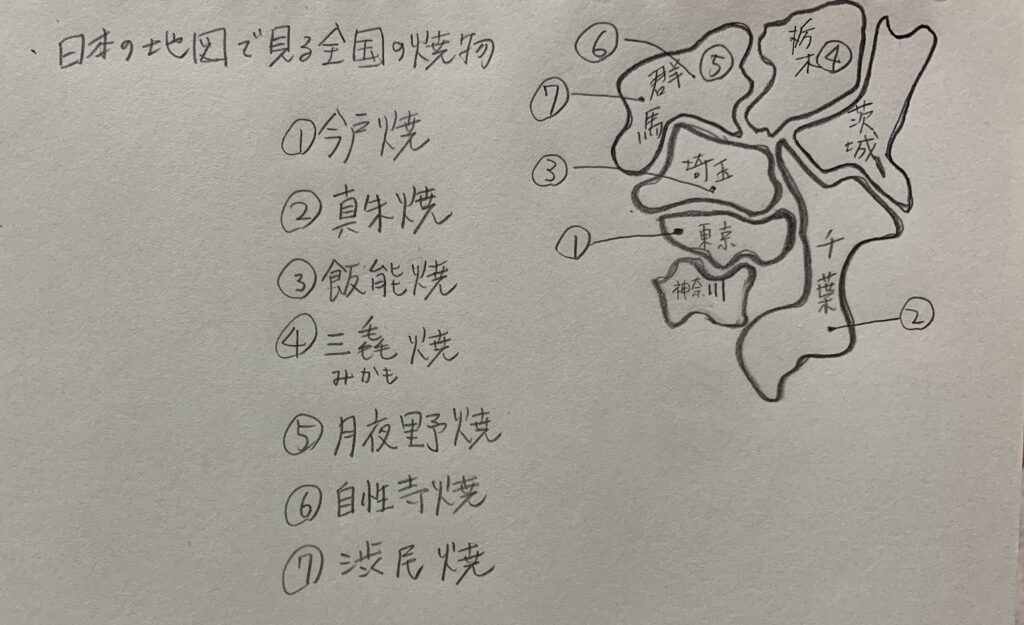

今回は、三毳焼とは何についてです。

三毳焼という焼物を知っていますか?

どこの地方の焼物でしょうか?

三毳焼のコーヒーカップ

三毳焼とは

栃木県岩舟町にあります「三毳焼小楢窯」でのみ焼かれている焼物です。

三毳山麓の鉄分を多く含んだ土を使って焼かれた焼物です。

平安時代頃から下野の国分寺や国分尼寺の屋根瓦を焼いていた歴史のあります。

*関東地方

栃木県岩舟町です。

自然豊かで歴史ある町です。

岩船山クリフテージ・とちぎ花センター・三毳山公園など見どころがあります。

三毳焼とは何について書いていきます。

三毳焼の見るポイントは

三毳山麓の土を使っています。

鉄分が多くあり花器類にはぬめりがなく、水が腐りにくい特徴があるため、花が長持ちしやすいです。

お皿・茶碗・コーヒーカップなどが焼かれています。

三毳焼の歴史は

1200年前の平安時代からある歴史のある焼物です。

三毳山麓周辺で、国分寺・国分尼寺の屋根瓦を焼いていました。

第二次世界大戦前までは、かめの他にも獅子噛火鉢・ほうろく・植木鉢などの土器の制作が盛んに作られていました。

終戦後には、政府による食糧増産のための農地拡張政策に伴い、三毳地方の土器製造メーカーは、水田用の暗渠土管政策に事業の主力が移り土管の町として栄えていきました。

三毳焼の特徴・魅力は

「三毳焼小楢窯」という窯元のみで焼かれています。

創業者の父の跡を継いた2代目・川原井文雄氏が、土作りから窯出しまでたった1人で行っています。

コーヒーカップ・湯呑み・お皿・茶碗・花器・陶ポール・陶板などが販売されています。

花器類は水が腐りにくく花が長持ちするといわれています。

三毳焼の土

三毳山麓で採れる鉄分の多い土を使われています。

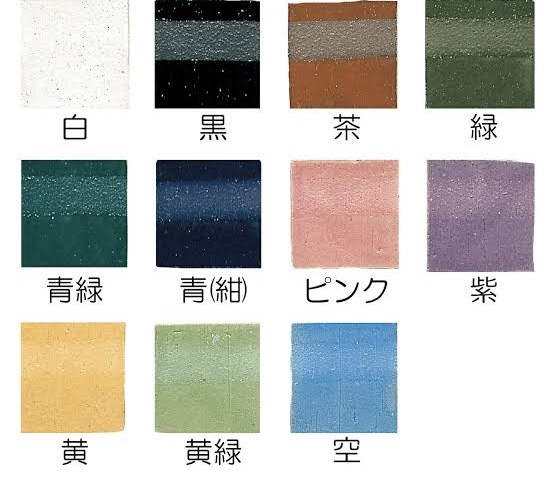

三毳焼の釉薬

釉薬の種類は詳細な情報はありません。

平成18年に栃木県伝統工芸品の指定されています。

経に製20年には、栃木県伝統工芸品に指定されました。

三毳焼の今は

現在でも、窯の跡が残っています。

春と秋の年2回、陶器市が開催されています。

まとめ

三毳焼とは、1200年以上前の平安時代からの歴史ある焼物です。

国分寺の屋根瓦を作っていました。

今でも窯の跡が残っています。

鉄分の多い土を使った焼物で、素朴な味わいを持っています。

花器などは水が腐りにくく、長持ちするといわれています。

花が長持ちするのはいいですね。

きれいな花を長く見る事ができますね。

三毳焼を見に行きたいですね。

三毳焼の窯元巡りの参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、月夜野焼とは何についてです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント