こんにとは、けいみるるです。

今回は、徳利とぐい呑みの歴史についてです。

徳利とぐい呑みの形・種類

片口酒器

徳利やぐい呑は、たくさんの焼物があり、種類もたくさんあります。

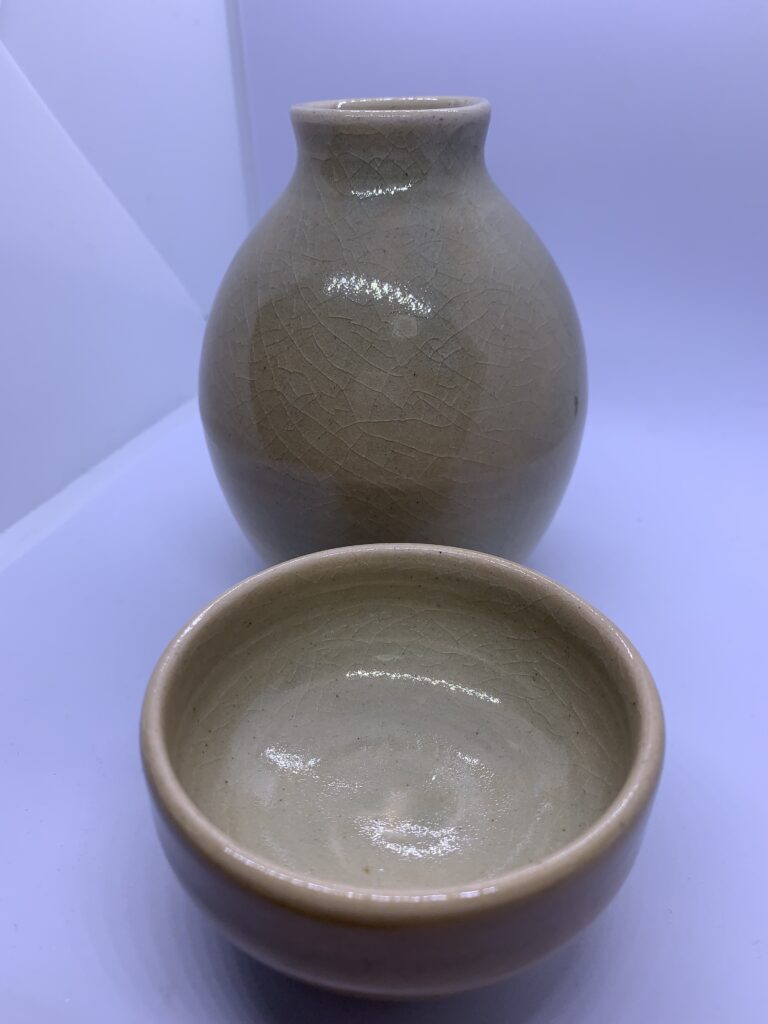

自作品:徳利・ぐい呑みのセット

自作品:徳利・ぐい呑みのセット

色んな形や、色合いも楽しみのひとつです。

自分好みの物を買ってもいいし、手作りでもいいと思います。

自分で作った徳利・ぐい呑で日本酒を飲んだらきっとひと味違った美味しい味になると思いますよ.

徳利とぐい呑みの歴史や特徴について書いていきます。

アフィリエイト広告を利用しています。

徳利とぐい呑の歴史・特徴は

徳利の歴史・特徴

徳利が出来たのは、室町時代後半頃と言われています。

徳利は、神棚にお供えするための瓶子が変化したものです。

江戸時代では、1〜2合程度の小さな徳利が広がり、徳利から直接ぐい呑に注いで飲むようになりました。

明治以降は燗徳利のことを酒を注ぐという意味で、銚子ともよばれるようになりました。

徳利の由来は

日本酒がぐい呑に注がれるときの「とくり、とくり」という音がしたことからその名がつきました。

徳利の種類も様々ですし、日本各地の焼物で作られています。

その種類の多さに、選ぶのも楽しいですよね。

徳利は、口が細く注ぎ口は小さいのと、胴体は膨らんでいるのが一般的な特徴です。

片口酒器とは

徳利と同じく日本酒を入れておくための陶器です。

口縁部の片側に注ぎ口がついているからです。

全体的にサイズも大きく作られています。

最近は、口が大きめのもあります。

自分で作るなら洗うことも考えて、口を少し大きめに作ります。

口の細い徳利は

徳利は口が小さいために、洗うのが難しいです。

放置していると、特に陶器は吸収性が高いので成分が中に浸透してしまいます。

染み込んだ成分をとるためには、お湯でしっかり浸します。

そのあとは細いブラシでしっかり、こすり洗い流します。

食器棚にしまう際は、水分をしっかりとります。

ぐい呑やお猪口、盃も、徳利と同じくらいの種類はたくさんあります。

ぐい呑みの歴史・特徴は

安土桃山時代が始まりといわれています。

ぐい呑は、懐石の向付けが紀元といわれています。

料理を楽しんだ後に空いた器に日本酒を入れて飲んだことがぐい呑の起源だそうです。

ぐい呑の由来は、ぐいっと呑むぐいっと進めるからきたとされています。

お猪口とも言いますが「ちょく」とは、ちょとしたものという意味です。

盃とは

古代の酒杯は、素焼きの土器で室町時代の頃までは土器で飲まれていました。

漆塗りの盃が使われるようになったのが、15世紀頃からです。

武家社会では、酒盃のやり取りは文化としていました。

素材は陶磁器や、漆、ガラスなどがあります。

陶磁器製の酒器は蛇の目の、お猪口ぐい呑によく使われています。

白い磁器製の酒器です。

器の底に青色の二重丸が描かれています。

白い部分は透明度がわかります。

青い部分では、光沢をみます。

ぐい呑みとおちょこの違いは

ぐい呑みのほうが底が深く、口径も広く作られています。

おちょこは、一口で飲めるサイズに作られています。

徳利とぐい呑みには、歴史がありますね。

以上が、徳利とぐい呑の歴史でした。

まとめ

陶器の徳利とは、日本酒を入れていく器です。

陶器のぐい呑は、日本酒の甘みが増すことでも知られています。

お酒の味を少し柔らかくしたい時に、最適とされる素材です。

日本酒を楽しんでのむための選び方として、容量、口径、素材、材質という3つの視点から、選ぶのもいいかもしれません。

美味しいからと、ぐびぐび飲み過ぎると大変なことになりますので、ほどほどに楽しくに飲みましょうね。

いろんな徳利やぐい呑があります。

触って器の手触りや色合いを見ると、癒やされますよね。

ご自分の一点物を探してみてはいかがでしょうか?

または、ご自分で作って使ってみてもいいと思います。

徳利・ぐい呑の歴史の、参考になればうれしいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、徳利とぐい呑みの楽しみ方です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント