こんにちは、けいみるるです。

今回は器の削りはどうやるのについてです。

一般的な輪高台

成形の次に行うのが、削りという作業になります。

削りとは、

器の底の部分を作ることをいいます。

高台といいます。

高台だけではなく、厚みのある部分も削り落とします。

器全体を整えることです。

器の削り方について詳しく書いていきます。

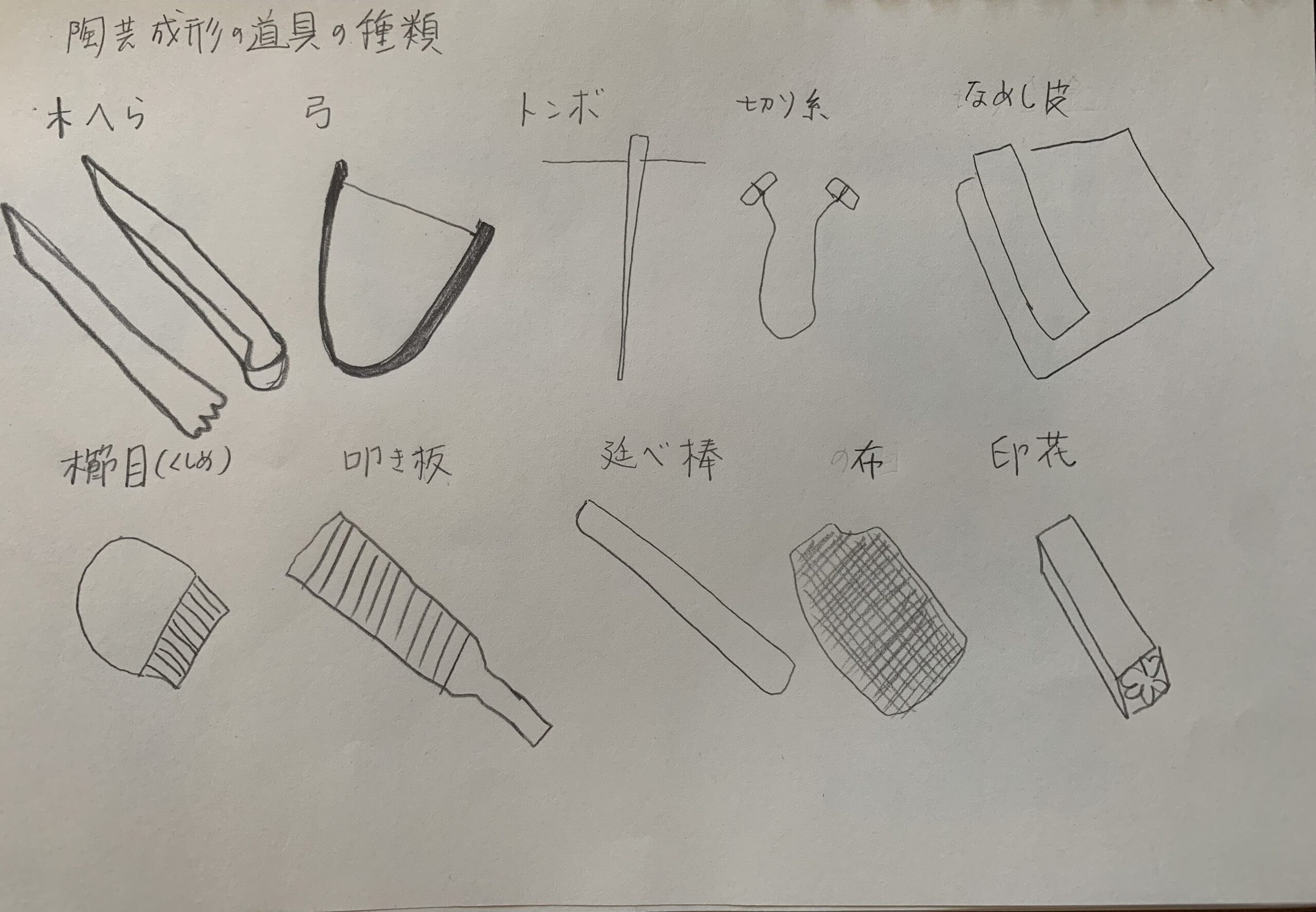

削りのときの道具

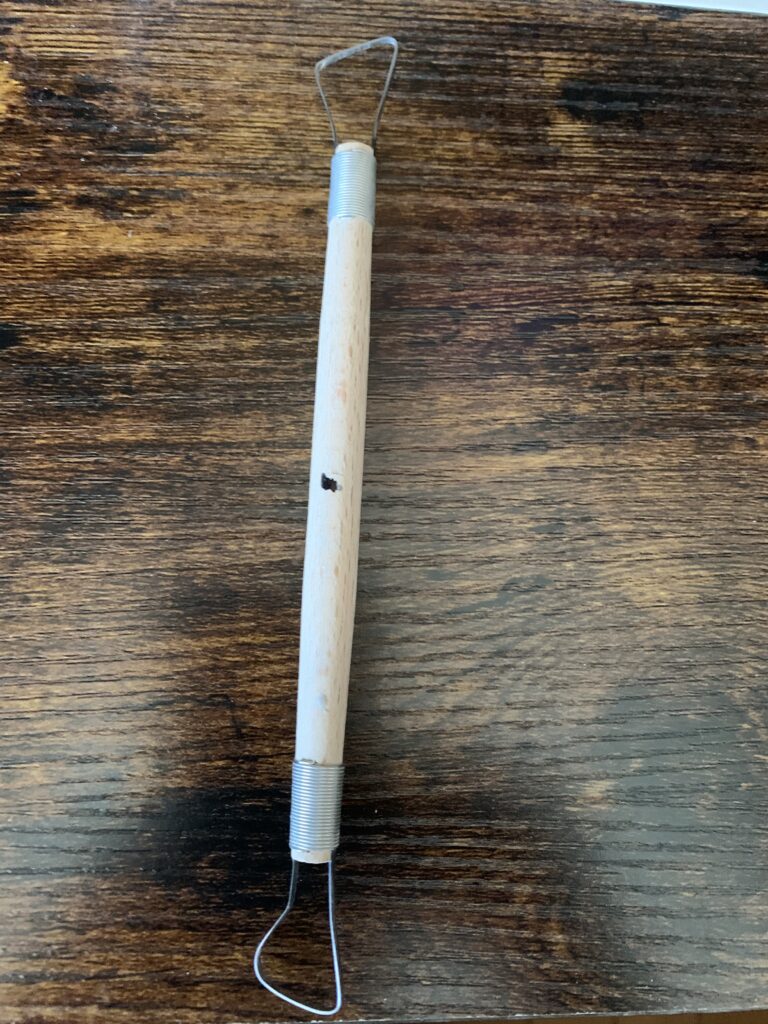

削りで使う道具はこちらの写真のものがおすすめです。

どんな器にも使いやすい掻きベラのひとつです。

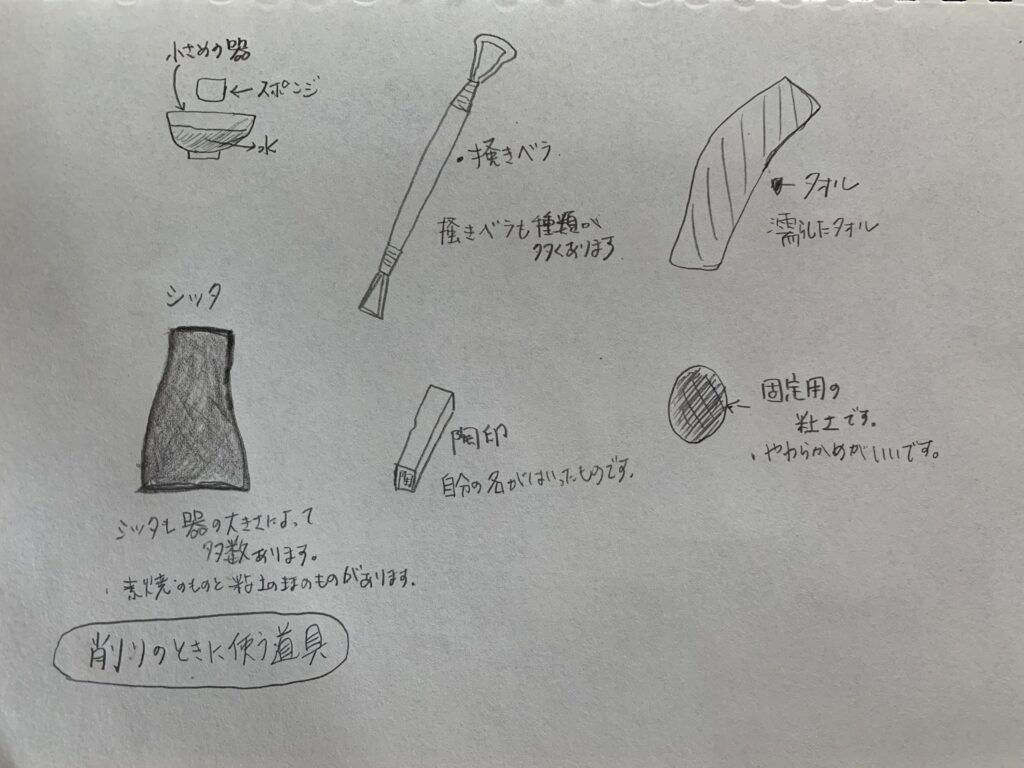

*削りで使う道具の準備するものです。

掻きベラ・カンナについては、削り:掻きベラ・カンナとはを御覧ください。

削りの道具については、陶芸の道具にはどんな種類があるのかを御覧ください。

アフィリエイト広告を利用しています。

電動ろくろ

イラスト絵図

水を入れる器(小さめので大丈夫)・掻きベラ・カンナ・濡れたタオル・シッタ(器によって使う)・陶印(自分の名前)・固定用の粘土です。

高台の削りのポイントは

成形の次の段階です。

高台とは、底につけられた丸い輪の形をした部分です。

器の外側を削り、形を整えることです。

これにより器の見栄えが決まります。

高台の削りも重要な工程の一つです。

高台の形には、輪高台・切高台・割高台・二重高台などたくさん種類があります。

※高台の種類については、器の底の高台の種類を御覧ください。

削って「高台」を作ります。

削りやすいくらいの硬さまで、自然乾燥をしています。

器の削り方とは

①高台の大きさは、器によって決まります。

※目安は、器の構造を考えて内側の底からカーブしたところから、上がってくる部分に高台があると、器を置いたときに安定します。

※見栄えも考えながら、高台を削ります。

※器の内側の形と厚みを十分に考えた上で、高台の位置を決めます。

高台の削り方の手順

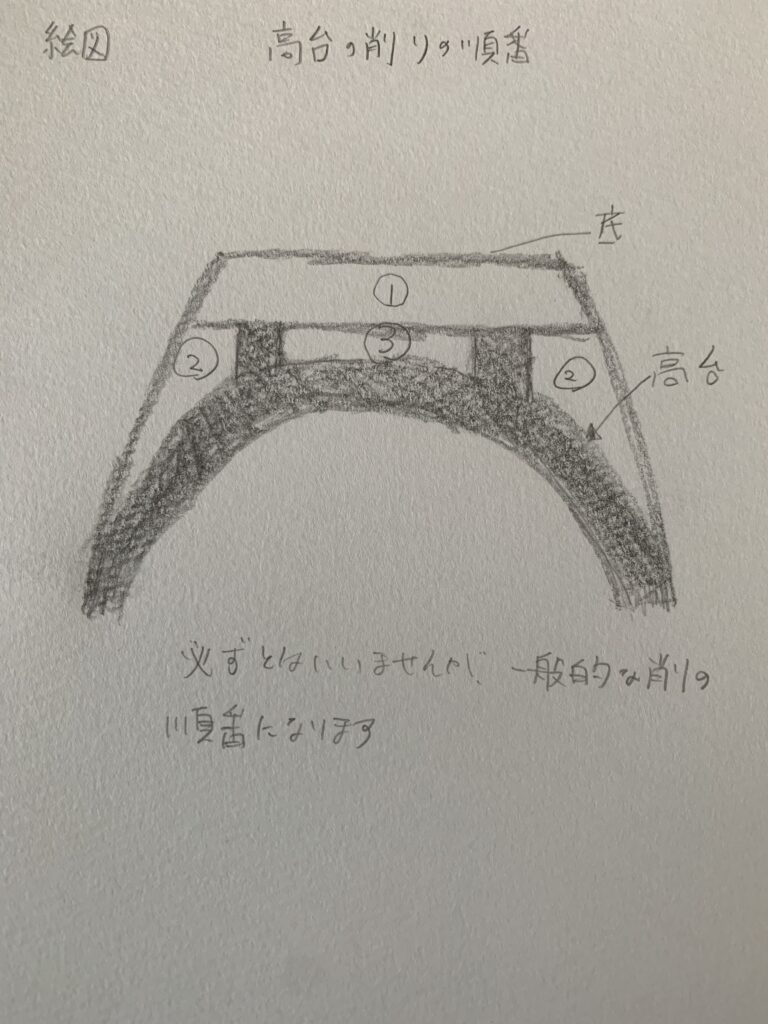

イラスト図

①上の部分②両側③真ん中の順です。

※必ずこの順番とはいいませんが、削っているとこの順番に削っていることが多いです。

※高台を削るには、掻きベラやカンナという道具を使います。

これも種類は多いです。

高台を削る道具の種類は

平線掻きベラ

表面を削ったり、表面を施したりするときなどに使います。

カンナより使いやすいです。

土が柔らかいときは使いやすいです。

ワイヤーカンナ(輪カンナ)

粘土をくり抜いたりします。

粘土が柔らかいときでも、へらについた粘土がとりやすいです。

鉄製カンナ

粘土が普通の硬さのときに使います。

※粘土の硬さ柔らかさによって使い分けてます。

②削るには、2種類のやり方があります。

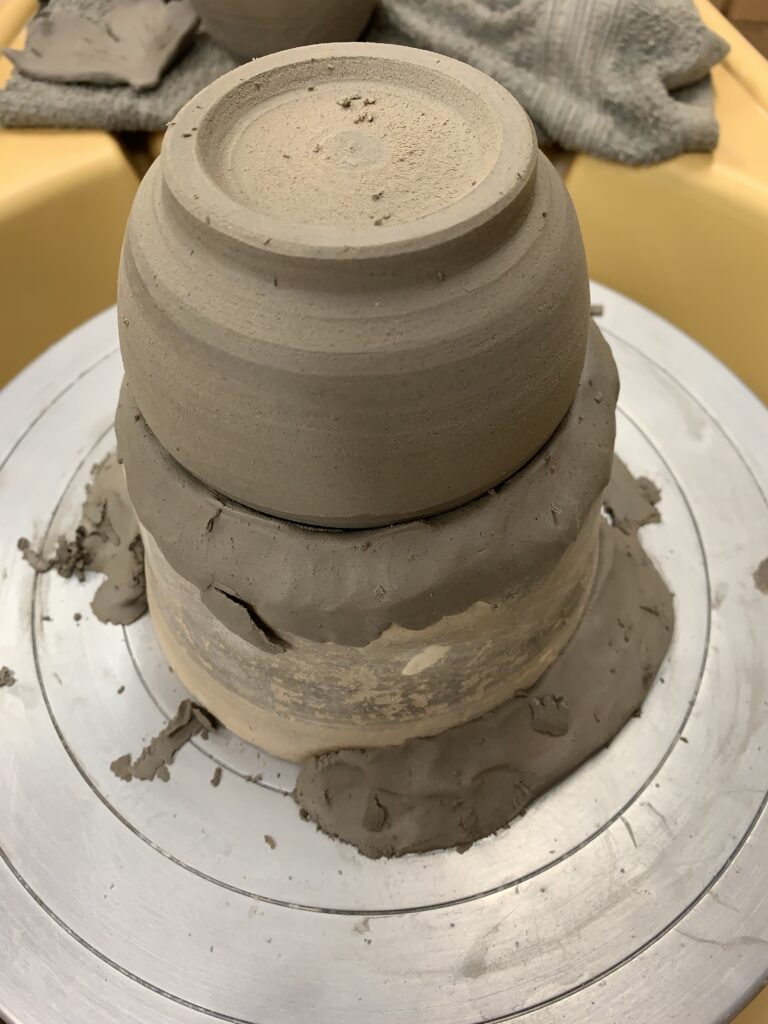

・ろくろに直接付ける方法

・シッタという素焼きの状態の削り用の台です。

※こちらのシッタは、素焼きのものを使っています。

※器を被せる所とろくろに付ける部分に、固定用粘土をつけています。

※シッタについては、陶芸・シッタとはを御覧ください。

※シッタを使うこともありますが、ろくろに直接置いても削れます。

③ろくろに付ける前に、スポンジで濡らします。

器をひっくりかえして、ろくろにつけます。

口元の部分に固定粘土を、動かないよう付けます。

※そのとき、中心を出して回したときに、ブレがないかを確かめてから固定します。

④削る順番は絶対ではありませんが、まずは底の厚みを確認します。

⑤どれくらい削れるかを確認します。

⑥底が厚い場合は、ちょうどいい厚みに削ります。

⑦かぶせたままでは分かりづらいので、一度外して厚さをみます。

※削る際は中心を片方の中指で、軽く抑えるようにすると動かないです。

⑧そのあと、外側を削っていきます。

⑨ここも厚みを見てどのくらい、削ればいいか確認します。

⑩最後に、高台の中心を削っていきます。

⑪削りが長くなると固定の粘土も乾いてきてしまい動いてしまいます。

※その時は、一度外して乾いた粘土は、濡れたタオルで包んでおきます。

水を上からかけてしばらく置いておくと柔らかくなります。

⑫高台の幅や高さが見えてきたら、あとは中央を削っていきます。

⑬高台の畳付き(地面に触れる部分)を、水平に掻きベラやカンナで整えます。

⑭そして、畳付きのエッジを軽く面取りします。

⑮尖っていると欠けてしまうからです。

⑯削りが終わったら、陶印を高台底の部分に自分のだとわかるように押します。

⑰固くなり過ぎると、陶印が押せないのでスポンジで押す場所を湿らせると押せます。

※陶印については、陶芸用・陶印を御覧ください。

※基本的には、胴体から口元の部分は削りません。

以上が、器の削りはどうやるのでした。

まとめ

削りとは、器の底の部分高台を作ることをいいます。

高台以外でも、全体の形や厚みを整えたりします。

高台は器にとって、一番重要な部分の一つです。

成形のときに底の粘土を取りすぎてしまうと削りに時間がかかります。

成形の時は底の部分は、厚すぎないようにすることです。

私は削るとき、重さを重視します。

削りが足りないと、持ったときに重いからです。

なかなか、軽く出来なくて苦戦してます。

できるだけ、底は取りすぎないのが1番です。

削りも少なくなるからです。

難しいところです。

これも練習あるのみです。

削れたあとも綺麗にできたときにはうれしいですよね。

電動ろくろでの器の削るときの、参考になればうれしいです。

にほんブログ村

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、器の素焼きとはどんな意味があるのかです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント