こんにちは、けいみるるです。

今回は、絵付・釉薬掛けはについてです。

陶芸には、絵付けがされていたり、釉薬を掛けているのことを知っていますか?

釉薬を掛ける前に絵付け

絵付けした後の釉薬を掛け

釉薬掛けした徳利

絵付けとは、

素焼きした焼物に絵や模様を描く装飾のことをいいます。

陶器・磁器に描きます。

上絵付けと下絵付けの2種類があります。

釉薬とは、

陶器と磁器の表面に塗布し、高温で焼成することでガラス質の膜を形成する材料のことをいいます。

種類はたくさんあります。

独特の色や質感があり、作品の個性的な表現を無限に広げることができます。

成形→削り→素焼きときました。

次の工程は、絵付・釉薬掛けとなります。

完成まであと少しです。

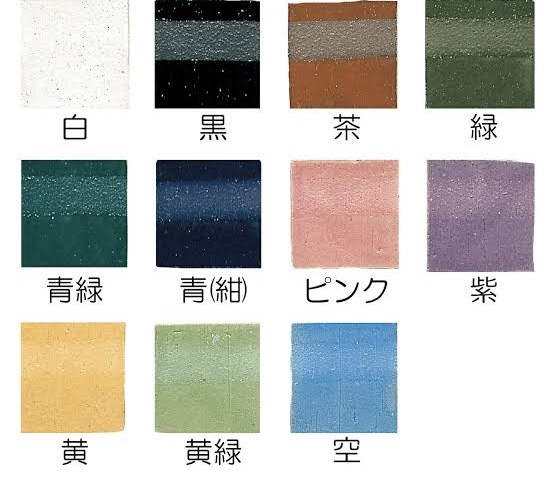

釉薬の種類(例)

その他にも、種類はあります。

アフィリエイト広告を利用しています。

器の絵付け・釉薬掛けはについて詳しく書いていきます。

釉薬をかける目的は、

使いやすくするためだけではなく、見た目を美しく装飾するためにすることです。

器の表面を丈夫にし、汚れにくくガラスコーティングするのが釉薬の目的です。

アフィリエイト広告を利用しています。

絵付・釉薬掛けのポイントは

絵付とは、

素焼の所に絵を描くことです。

絵付用の絵具があります。

絵付・釉薬の道具については、陶芸の絵付・釉薬の道具とはを御覧ください。

釉薬とは、

焼物の表面を覆うガラス質の層のことをいいます。

ゆうやく・うわぐすりといいます。

絵付けや釉薬を掛ける前にやらなければ、いけないことがあります。

素焼きは、削ったあとのザラザラなどがあるので、全体をヤスリ掛けをして整えます。

私は絵付けがしたかったので、毎回絵を考えて描くのが楽しみのひとつです。

仕上がりを想像しながら、描いてみてはいかがでしょうか?

絵付の準備には何が必要か

ヤスリで全体のザラつきがなくなったらスポンジで全体のこすった際にでた粉を拭き取ります。

次には底の部分と名前の部分が釉薬を掛けたときに、消えてしまわないよう撥水剤(はっすいざい)を塗ります。

塗っておくと、水をはじく働きがあります。

※器全体につかないように要注意です。

ここまでが、絵付け、釉薬を掛ける前の準備になります。

絵付けとは

絵付には、いろいろなやりかたがあります。

下絵付けと上絵付があります。

下絵付け・上絵付けについては、陶芸の上絵付け・下絵付けとはをご覧ください。

下絵付け

・素焼きの生地に絵付けをすることです。

・その後に釉薬をかけます。

上絵付け

・本焼きまで済んだ生地に絵付けをすることです。

・釉薬の上に絵付けをするので、オングレースとも呼ばれています。

などの違いがあります。

絵付けは、するしないは個人のお好みです。

絵付けは専用の絵の具をつかいます。

種類は、粉末タイプ、チューブタイプ、液体タイプがあります。

絵の具の種類

・粉末:種類は少ないです。

・チューブ:粉末よりは多いです。

・液体:豊富にあります。

・保存には、粉末のほうがいいです。

絵付けの絵の具には、酸化用、還元用、酸化/還元両方があります。

焼き上がりの好みにより、どちらを使うかをきめておくのがいいです。

釉薬とは何か

釉薬とは「溶かす」「接着する」「ガラス化」です。

陶磁器の表面をコーティングしているガラス質の事を言います。

釉薬を「うわぐすり」ともいいます。

材料により異なりますが、代表的なものは灰釉(はいゆう、かいゆう)があります。

灰釉とは、草木の灰を溶媒(ようばい)とした釉薬です。

草木の灰と長石などを砕いた土石類を、水で溶かしたものです。

液体のものを湿式といいます。

粉末状のものを乾式といいます。

釉薬の役割は何か

釉薬の役割

装飾

・多種多様な色合い、釉調を表現します。

強度

・ガラスでコーティングして丈夫になります。

汚れにくい

・水、汚れを吸収しにくくなります。

釉薬の成分と働きとは

釉薬の成分・働き

「塩基性(アルカリ性)」

・釉薬を溶かす役割があります。

・草木の灰や石灰です。

「中性(アルミナ)」

・釉薬と素地粘土を接着させる役割があります。

「酸性(シリカ(珪酸)」

・高温でとけてガラスになる役割があります。

釉薬を作るなら、

灰(とかす)+粘土(接着)+長石(接着・溶かす・ガラス)+珪石(ガラス)が、あれば灰と粘土を混ぜれば何かしらの釉薬ができます。

※粘土と釉薬の違いは、石灰質があるかないかです。

釉薬をかき混ぜる

まずは釉薬の入っている容器の中をかき混ぜます。

使ってから時間が立つと、底に原料が沈殿してしまっているからです。

使う前には、必ず中をかき混ぜましょう。

底をかき混ぜる目的は

釉薬はしばらく置いておくと水分が蒸発してしまい濃度が変化します。

原料が沈殿して粒子がくっつきます。

比重の違う原料は分離して沈殿してしまうので、そのまま上の方だけかき混ぜても、釉調が変化してしまうことと、調合が異なってしまうものになります。

*この作業は初心者は行いませんが、参考までです。

均一に成分が混ぜっていなければ、調合通りの焼き上がりにはなりません。

底までかき混ぜたつもりでも、それだけではダマが残ってしまい綺麗な釉薬が掛かりません。

一日以上使わなかった釉薬は、使う際には必ずメッシュを通してから柄用にします。

※メッシュとは、ふるいという道具のことです。

釉薬の付き方はどんな感じなの

釉薬の濃度だけではなく、器の厚みによって釉薬の付き方が違います。

表面に釉薬がつくのは、素焼きの器が水を吸収するからです。

釉薬の厚みは一般的の目安は2mm前後だと、いわれています。

同じ釉薬でも焼成温度はもちろん、釉薬の厚みによっても焼き上がりの表情に違いが出てきます。

釉薬の沈殿防止剤として使用されているもの。

釉薬が沈殿する原因はpHが関係しているといわれています。

真水は中性です。

酸性、アルカリ性に傾けることで、沈殿しにくくなります。

酸性:高温で熔けてガラスになる役割です。

アルカリ性:強力な溶融剤(ようゆうざい)です。

アルカリ性のにがり(塩化マグネシウム)、お酢なども効果があります。

海藻のふのりを煮た液体や、

C.M.C(カルボキシメチルセルロース)は、ゲル剤です。

釉薬を沈殿させにくくさせる効果があります。

釉薬を器に掛ける

釉薬を掛ける前に、バケツの中で沈んでいる塊をひしゃくでかき混ぜます。

バケツの中の液体が、同じ濃さになるようにすためにです。

釉掛け用のハサミを使います。

器を丁度いい場所ではさみこみ、ゆっくりバケツに入れていきます。

完全につかったら、大体3秒数えます。

ゆっくり斜めに引き上げていきます。

その時に、中の余分な釉薬をしっかり落とします。

垂れなくなったら上向きにして、乾いたところを持ってハサミを外して板に載せます。

完全に乾いたらハサミではさんだ部分や、小さなプツプツした穴を指先でこすって穴を塞ぎます。

そして、底についた釉薬をスポンジで拭き取り、釉薬掛けの完成です。

以上が、器の絵付・釉薬がけはでした。

まとめ

釉薬とは、陶器の表面を覆っているガラスのようなもののことです。

釉薬を掛けて陶器を焼くことで色々な色を出す事ができます。

水が漏れないようにしたり、汚れがつかないようにしたりします。

美しい見た目もまた、重要です。

釉薬にはたくさんの役割があります。

どんな色になるかは、焼き上がってからのお楽しみです。

毎回、ドキドキです。

釉薬は奥が深いですよね。

器の絵付け・釉薬掛けをするときの参考になればうれしいです。

最後まで、見ていただきありがとうございます。

次回は、器の本焼とはです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント