こんにちはけいみるるです。

今回は、器の作り方・成形とはについてです。

成形とは何か知っていますか?

例)成形したお皿

成形とは、

粘土を使って目的の形を作ることをいいます。

電動ろくろ・手ろくろ・たたら板・石膏型などの作り方があります。

それぞれ、作るときには下準備があります。

ここでは、電動ろくろでの作り方です。

器の作り方・成形とはについて詳しく書いていきます。

アフィリエイト広告を利用しています

成形の時に準備する道具があります。

電動ろくろ

*電動ろくろについては、電動ろくろとはをご覧ください。

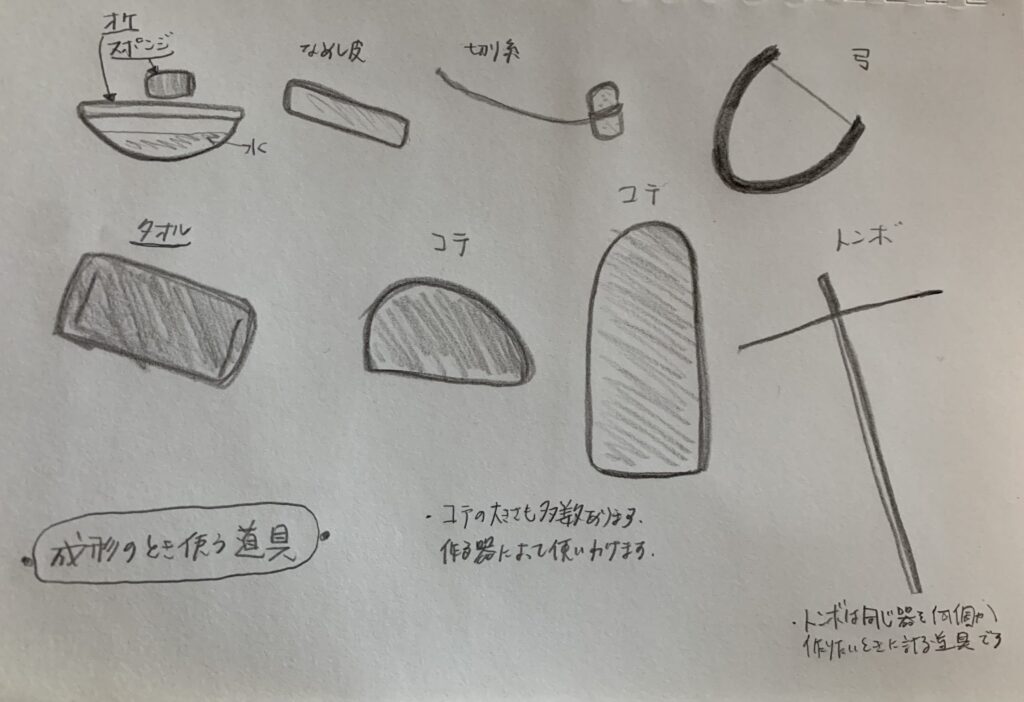

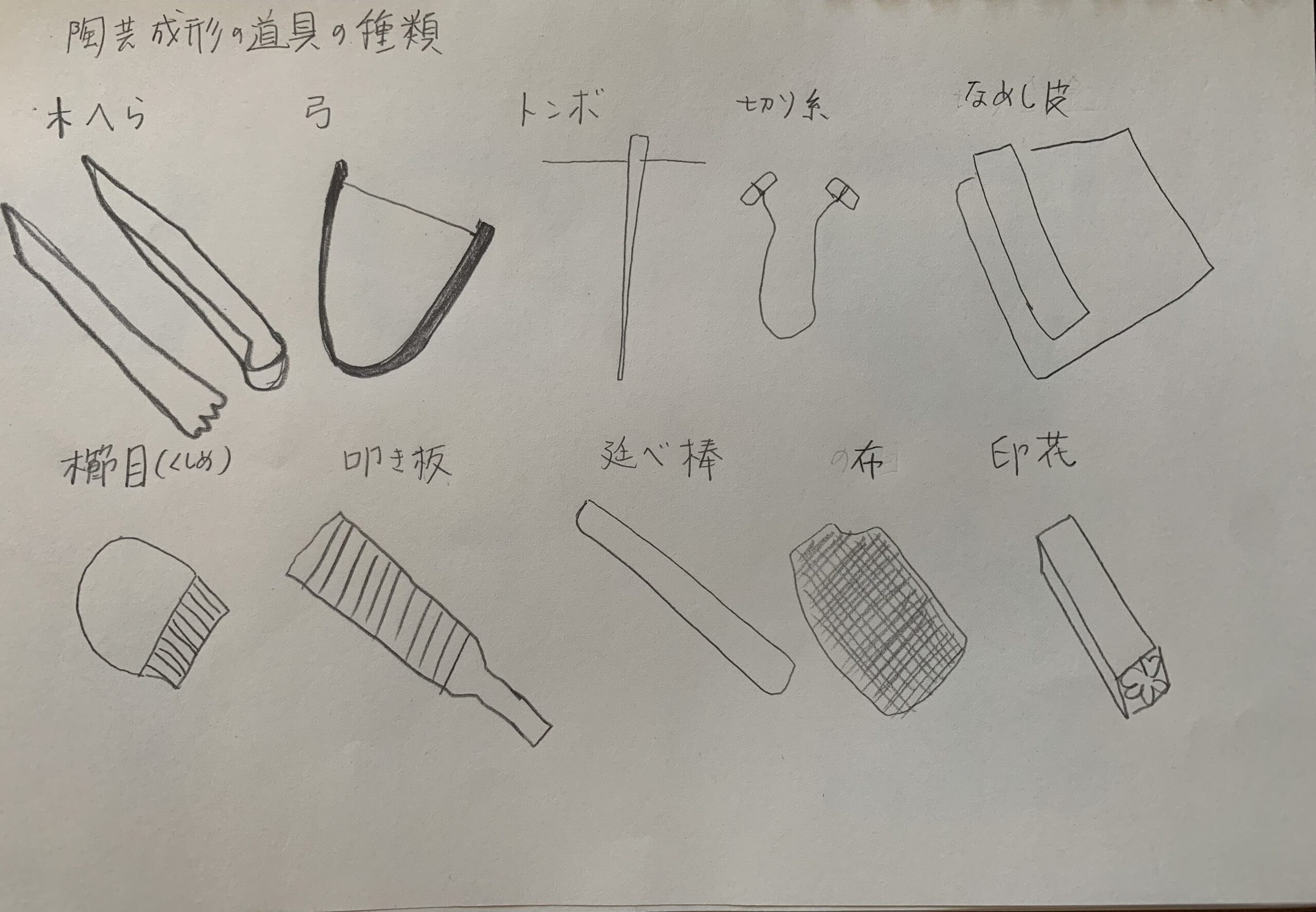

成形のときに使う道具のイラスト絵図

準備には

・オケ(水を入れる)・スポンジ・なめし皮・きり糸・弓・タオル(水に濡らす)・コテ(作る器にとって違う)・トンボ(同じものを揃えて作る時に使う)、これが、基本的な道具ですが、他にも、作る器により道具は増えます。

成形の道具については、陶芸の成形の道具の種類は何かをご覧ください。

はじめに

・爪は短く切ります。

・成形中に、爪が引っかかり穴を開けてしまいます。

・穴があくと空気が入ってしまい、割れる原因となるからです。

・爪が長いと作りづらいです。

成形のポイントは

成形で重要なのは、練ることです。

粘土は均等な硬さになっていないといけません。

粘土については、土・粘土は陶芸の命を御覧ください。

練るとは

硬さを均等にすることと、空気を抜くことが目的です。

しっかり練らないと、焼いた時に割れてしまいます。

荒練り・菊練りといい、器を作る上でまず最初にすることです。

器を作るには成形しなければ始まりません。

基本となる土を選び、練る、作るを順に書いていきます。

土の原料については、陶芸の土の原料とは何かを御覧ください。

アフィリエイト広告を利用しています。

成形の基本的な作り方は

①土を選びます。

*自分にあった粘土を選びます。

*あまり柔らかくないものがいいです。

*電動ろくろを使う場合は、1.5〜2kg位です。

*大体小さいものなら4、5個は作れます。

②粘土を練ります。

粘土の練り方は

*「荒練り」「菊練り」をします。

※土の固さを均等に整えて空気を抜いてキメをそろえます。

荒練り

「荒練り」:菊練りの前段階、粘土の固さを均等にして、空気を抜くために行います。

それを4、5回繰り返し練ります。

菊練り

「菊練り」:空気を抜きます。

練りながら菊の花びらのようにしていくので、菊練りと言われています。

粘土をまとめる

最後に丸めて出来上がりです。

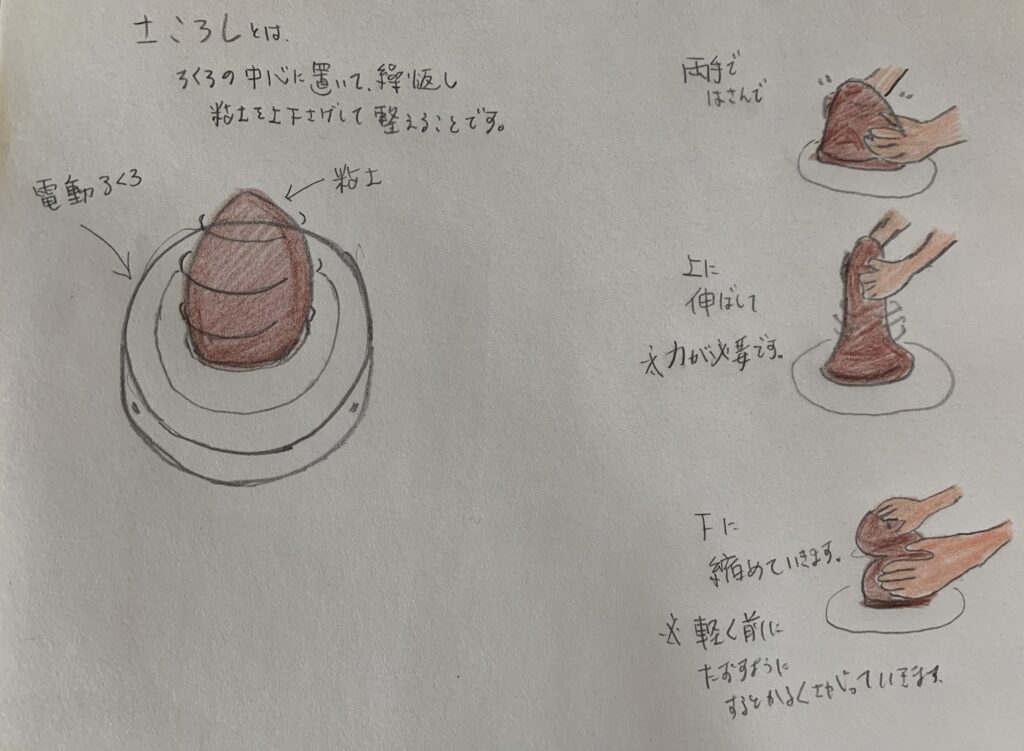

土ころしとは

電動ろくろの上でも、さらに粘土をを練って締めていきます。

土ころしの手順は

③練った粘土を、電動ろくろの中心におきます。

※中心に置きます。

※ろくろを回したときにぶれてしまいますので、しっかり中心をだします。

④ゆっくり回しながら、両手で粘土を上下に叩きながら、ろくろに固定していきます。

*ここでも、空気抜きをして土を締めています。

⑤固定ができたら、手と粘土に水を付けてろくろの回転を早めます。

⑥更に空気を抜くため、上下に上げ下げしていきます。

※土を下げるときは力を入れずに少し前に倒すと、ろくろの回転で自然に下にさがります。

※土を上に上げるときは力を入れますが、下げるときは力入れません。

※そのときに、しっかり両肘を締めて、両膝で肘を固定すると安定します。

※肘が浮いているとうまく土が、上がっていきません。

※この動作を「土ころし」といいます。

⑦ある程度できたら、成形をしていきます。

器の成形・初めに

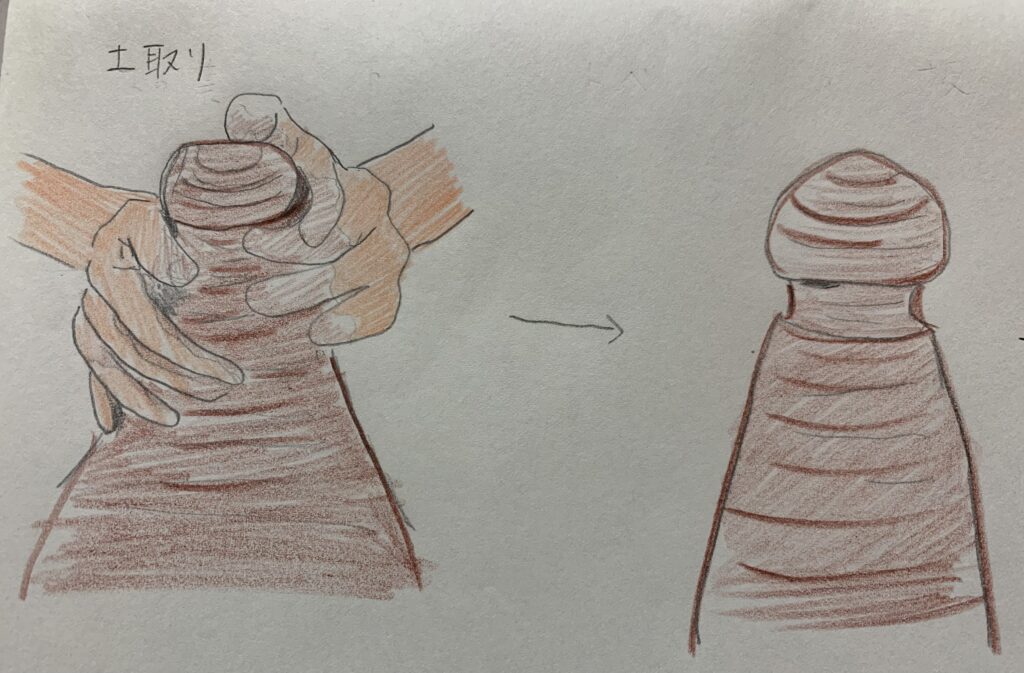

⑧粘土を両手で包み込んで、作りたい量を両手の親指で粘土を締めて、左手人差し指・中指で土取りをします。

土取りのイラスト絵図

⑨両手の親指で中心に穴を開けていきます。

⑩そこから外に向かって、広げていきます。

⑪利き手を内側、もう一つの手で外側に人差し指・中指同士で均等に包むように、上に引き上げていきます。

⑫粘土を引き上げるときは内側の中心から、外側は腰の周辺から両手人差し指・中指で、同時に引き上げながら粘土を上げていきます。

⑬自分の好みの高さまであげます。

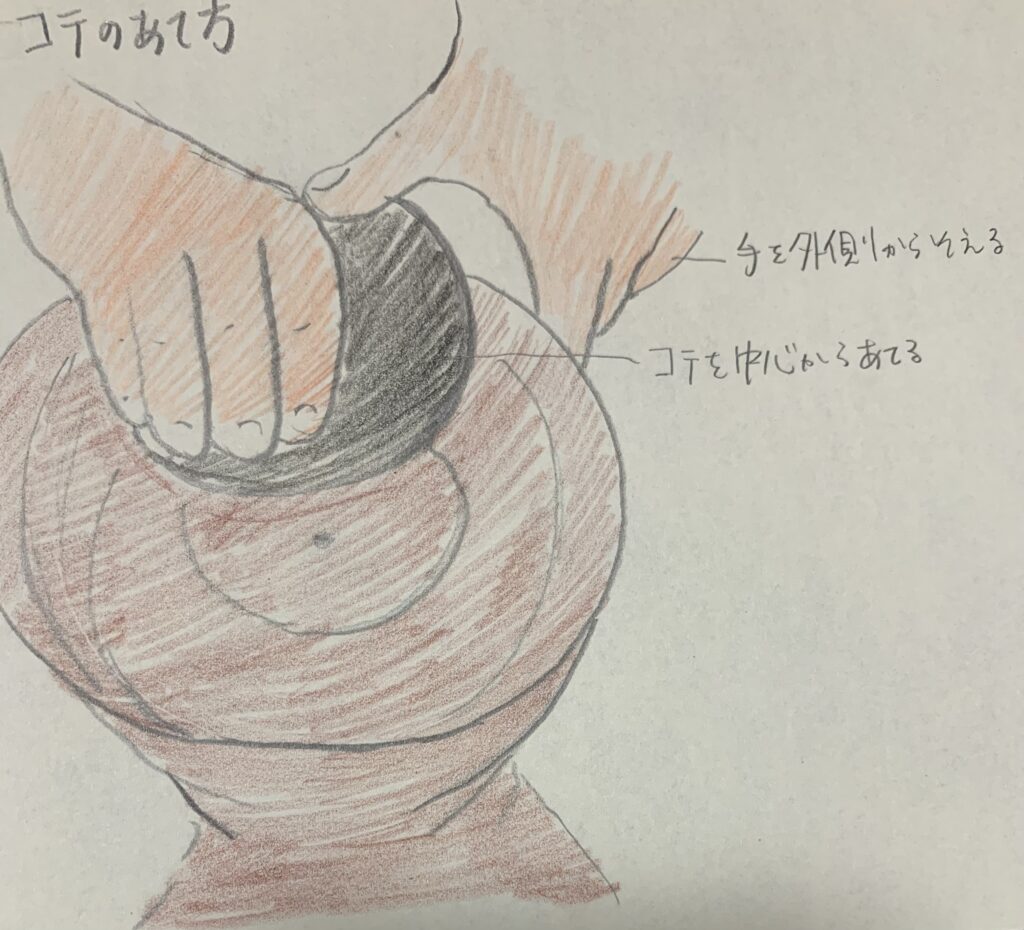

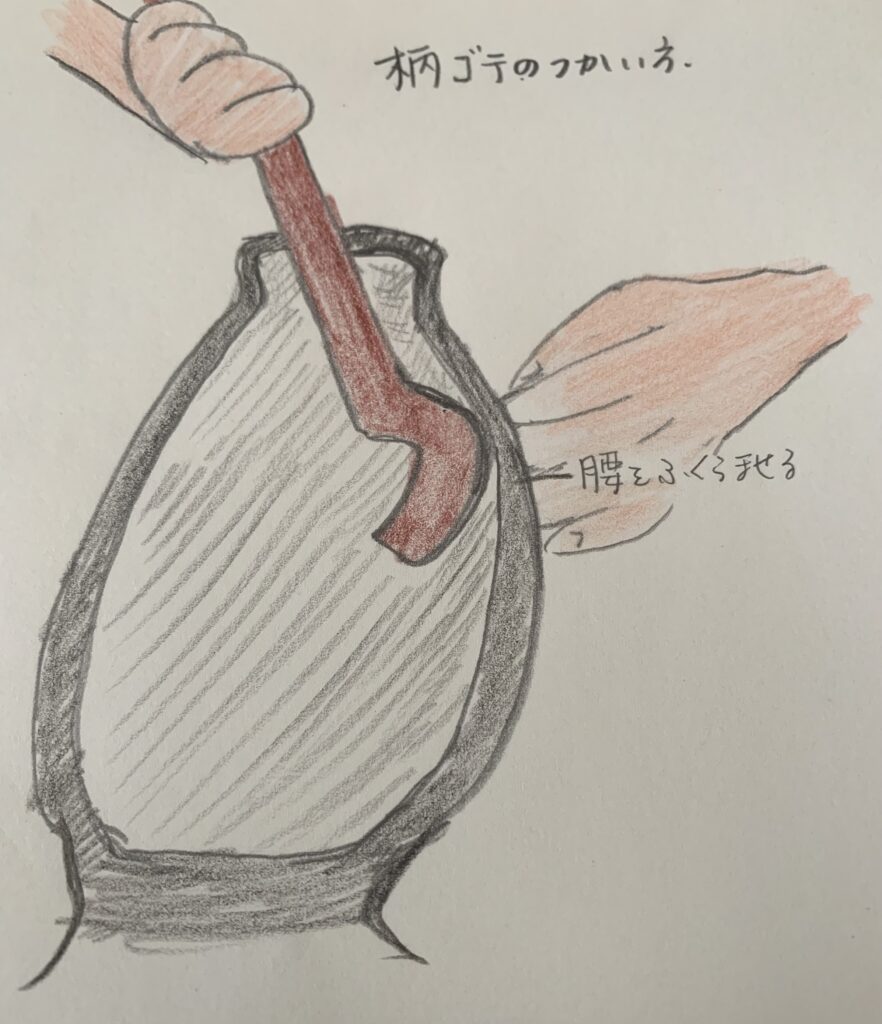

*底の部分を締めたり、整えたりするときには、木コテを使います。

*手が届かないときは、柄コテなどを使います。

※作る器によってコテを変えます。

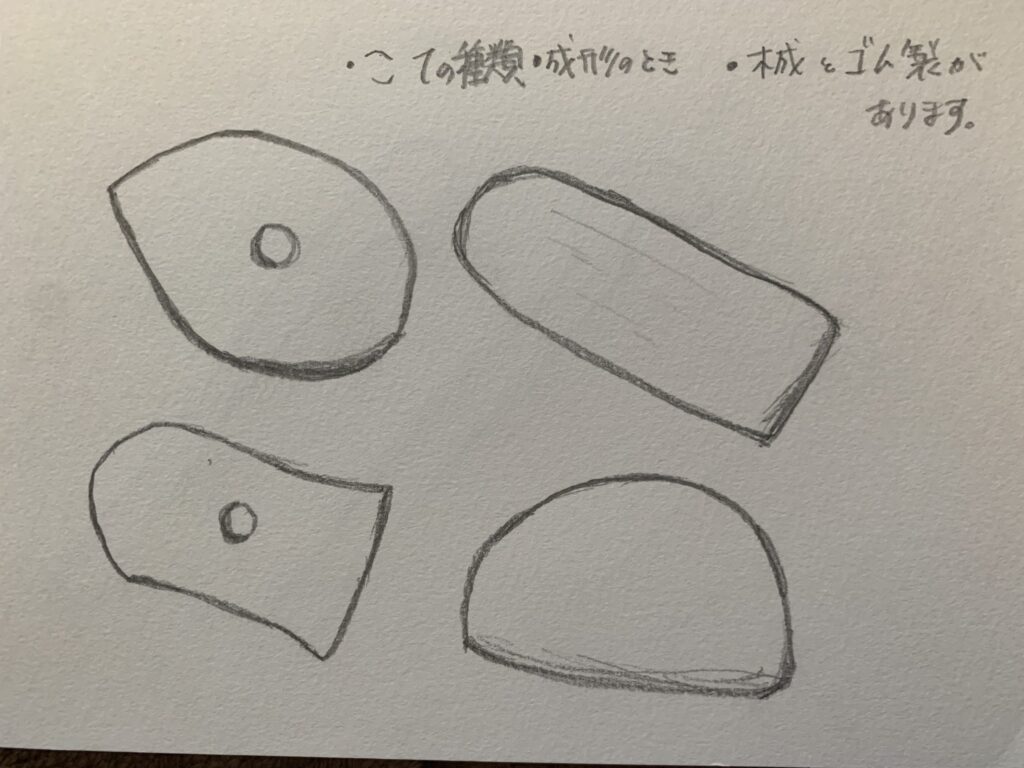

コテ

柄コテ

木コテのイラスト絵図

※種類は器の大きさで違います。

コテの使い方については、成形:コテ・柄コテとはを御覧ください。

⑭コテなどで何度も上げ下げしていると、口元がゆがんできたり、デコボコしていきたりします。

⑮その時に、口元を弓で切り取り、平らにしていきます。

*弓の使い方については、陶芸:弓とはを御覧ください。

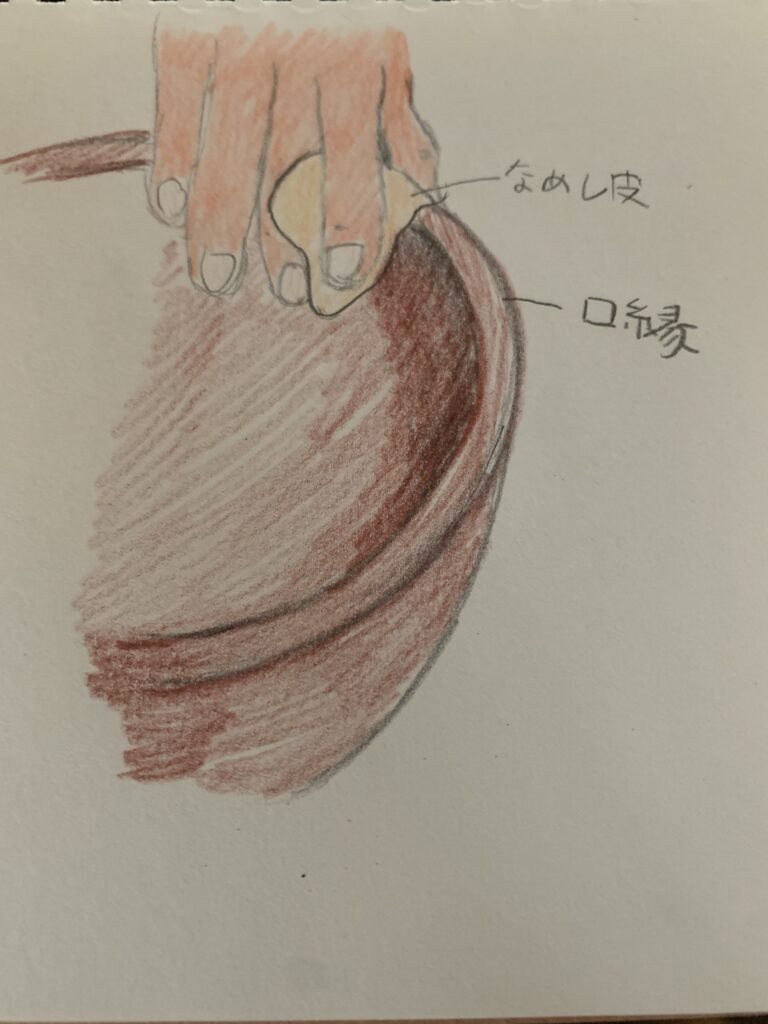

⑯そして口元を、なめし皮で整えます。

*なめし皮の使い方については、陶芸:なめし皮とはを御覧ください

なめし皮

⑰最後に、指跡を残したいときには、軽く中心から人差し指・中指を回転に合わせて、上に上げていくと手の跡が付きます。

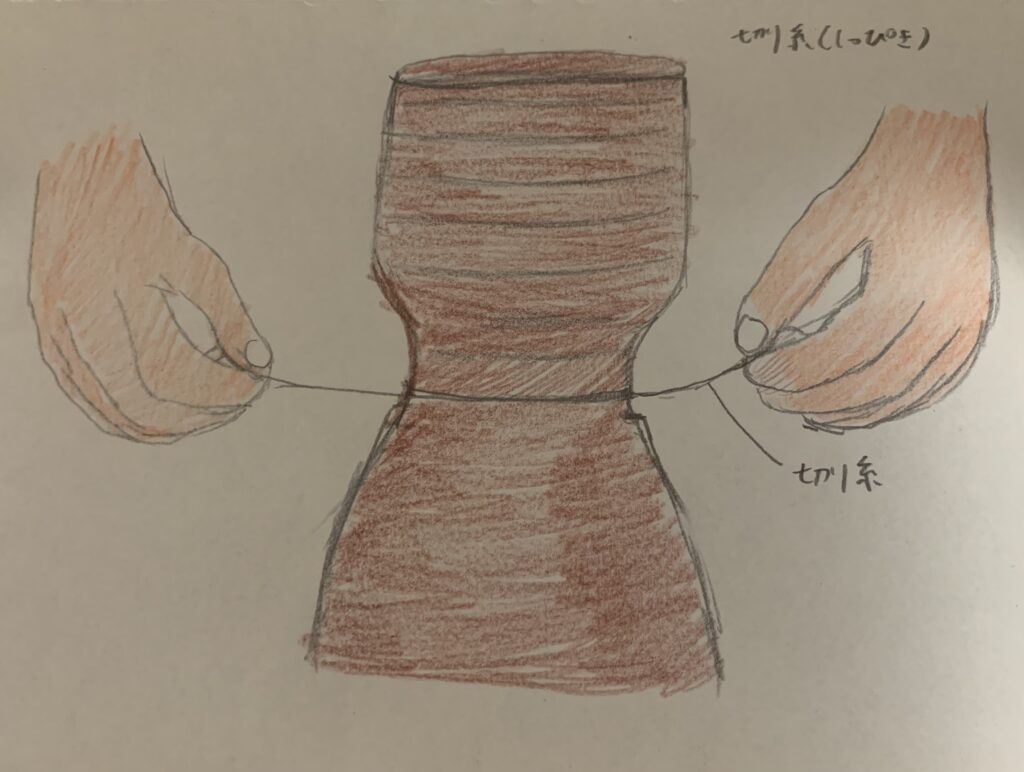

⑱切り離すときには、底取りをします。

⑲指で切り離す場所に印をつけて、切糸で底を切ります。

*切り糸の使い方については、陶芸:切り糸・切り針金とはを御覧ください。

切り糸

⑳器を指先でつまみ、板に置きます。

以上が、器の作り方・成形とはです。

まとめ

成形とは粘土を使って器を作ることです。

粘土で成形するには、手ろくろ・電動ろくろ・紐作り・板作・たたら作り・型作りなどです。

粘土にも種類がたくさんあります。

※電動ろくろで作るには練習が必要です。

なかなかうまくいかないことも多いですが諦めずに練習していきますと、ある時出来るようになります。

できるようになると楽しいですよ。

作れるようになると、ほとんど自分で考えながら作っていけます。

自分のマイペースで楽しめればそれでいいのです。

練習あるのみです。

土の感触には癒しの力があります。

緊張せずに自分の世界を楽しみましょう。

初めて使う電動ろくろの器作りに挑戦する方の、参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、器の削りはどうやるのです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント