こんにyいは、けいみるるです。

今回は、ご飯茶碗の作り方~完成です。

ご飯茶碗とは、その名の通り、ご飯を盛り付けるための器です。

自分好みのご飯茶碗を作って見ませんか?

ご飯茶碗の成形

上から見たご飯茶碗

横から見たご飯茶碗

ご飯茶碗の削り

削ったご飯茶碗を真上からです。

素焼き

上から見た素焼き

釉薬掛け

上から見た釉薬掛け

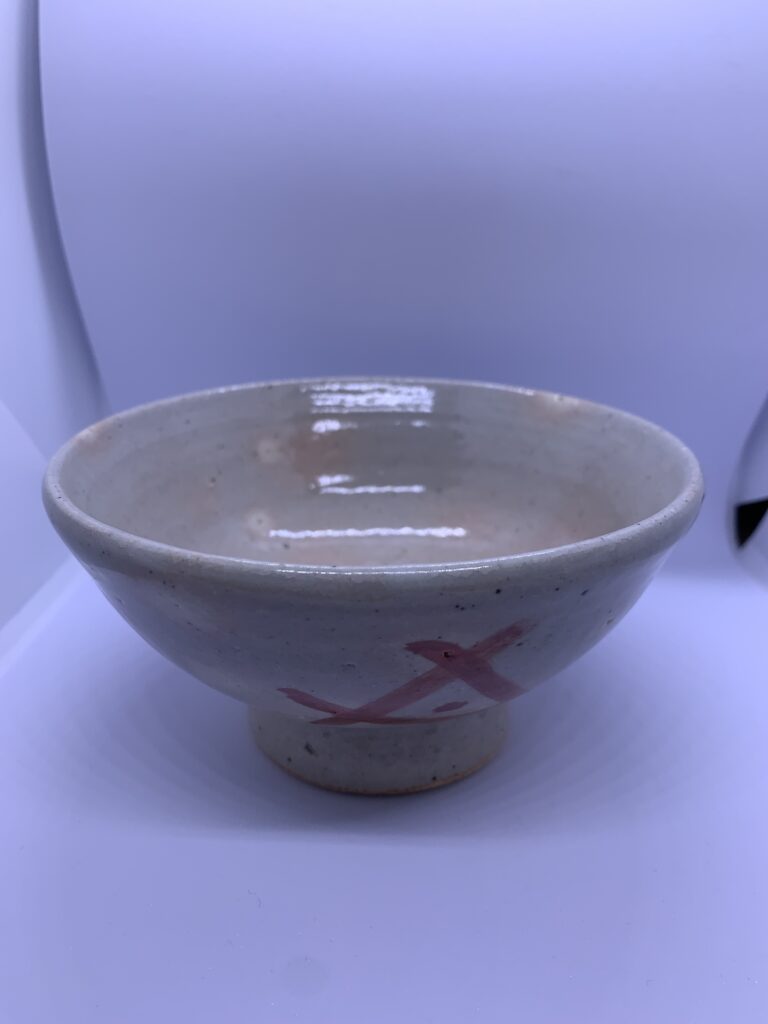

ご飯茶碗の完成

天龍寺青磁

文様をかきました。

葉っぱの絵を描いています。

色々な釉薬

ご飯茶碗ですが、少し小さめです。

ご飯茶碗の作り方〜完成について書いていきます。

ご飯茶碗の作り方のポイントは

*ご飯茶碗の作る大きさの量を土取りをします。

*初めに直線的に土を引き上げてから、口の径を合わせてそこから腰を膨らませていきます。

*木こてを使うと指とは違い、指跡を消したり、形を整えることができます。

*茶碗ですので、腰から口縁に向かって斜めに引き上げていくのがポイントです。

アフィリエイト広告を利用しています。

ご飯茶碗の作り方

電動ろくろ

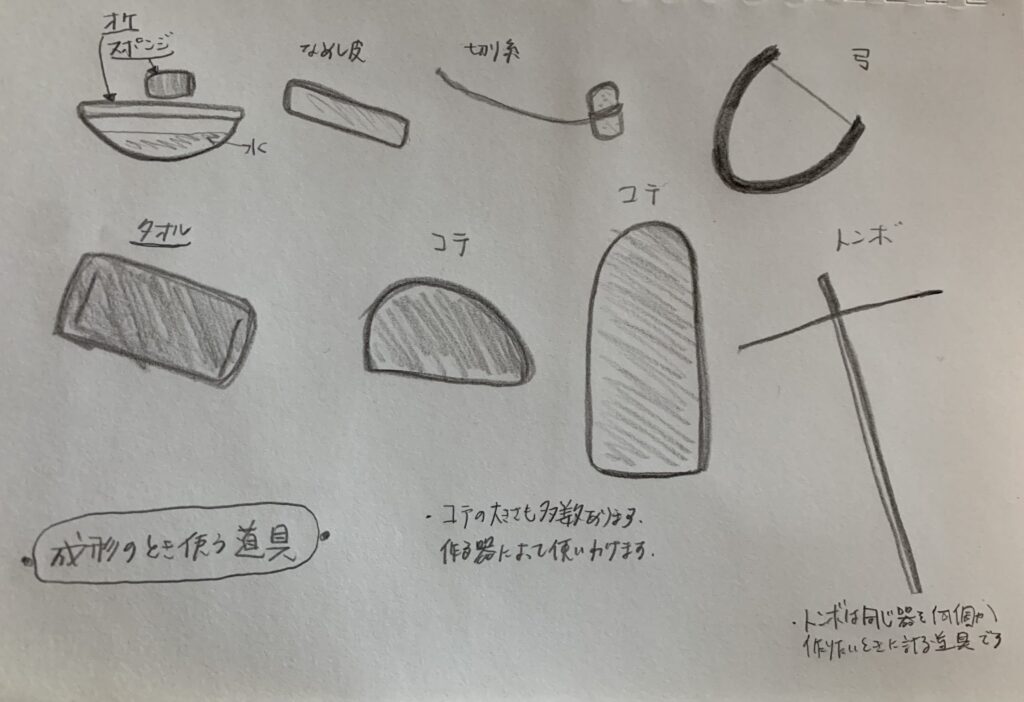

成形に使う道具のイラスト図

*成形については、器の作り方・成形とはを御覧ください。

ご飯茶碗の作り方の手順

①作りたい大きさの量の粘土を「玉取り」をします。

②両手で包むようにしながら中心を両手で親指で、穴をあけていきます。

③湯呑みのように直線に引き上げます。

④引き上げたら、底部分から徐々に横に広げていきます。

⑤ご飯茶碗は、中心から斜め横に上げていきます。

※だいたい、45度くらですね。

⑥底はしっかり指で絞めておきます。

⑦整えたい時は、コテを使います。

⑧丸い手のひらサイズのコテがいいと思います。

⑨内側の中心から、ろくろの回転にそって粘土を上げていきます。

⑩その時、外側にもう片方の手を添えるように一緒に動かします。

*添えないと、崩れてしまいます。

⑪上げ下げの時は、必ず、内側外側に手を同時に合わせます。

⑫ご飯茶碗の形にできましたら、最後に口元をなめし皮で整えます。

⑬底を多めにして指で印をつけます。

⑭切糸で切って板にのせたら完成です。

以上が、ご飯茶碗の作り方です。

ご飯茶碗の削りは

・乾燥させたら、削っていきます。

ご飯茶碗の削り

削る前の高台です。

削ったあとの高台です。

真上からのご飯茶碗

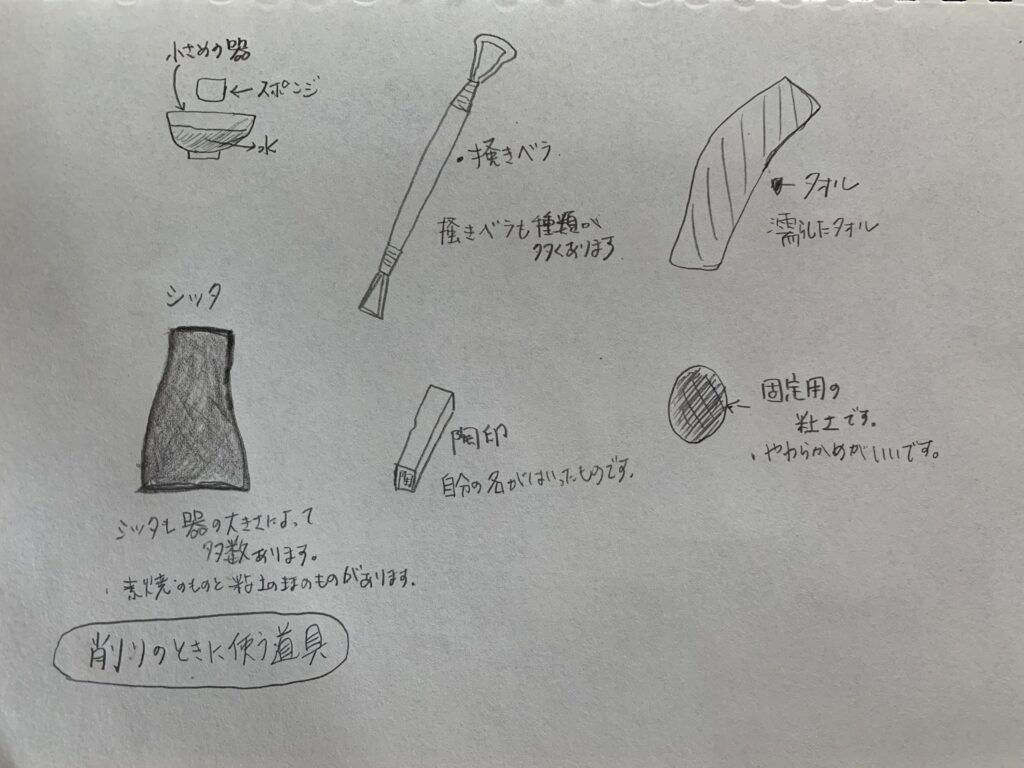

削りに使う道具のイラスト図

電動ろくろ

・削り方については、器の削りはどうやるのを御覧ください。

ご飯茶碗の削り方の手順

①ご飯茶碗は、ろくろにじかにのせて削りました。

②中心を出して三ヶ所にとめて固定します。

③底の部分を平らに削ります。

④腰の部分から口元までを削っていきます。

⑤全体を削って軽くします。

⑥高台を作ります。

・輪高台の形に削りました。

・他の器とは高さを出しています。

⑦削りが終わったら、スポンジで全体を拭きながら削った部分を整えます。

以上が、ご飯茶碗の削り方です。

ご飯茶碗の絵付け・釉薬は

素焼きは

表側

裏側

・乾燥させてから素焼きにしました。

・素焼きは削りの跡が残っていますので、全体をヤスリ掛けます。

・きれいになったら、スポンジで全体を拭き取ります。

・底を釉薬がつかないよう、撥水剤を塗ります。

絵付けは

・絵付けには、文様や葉っぱなどの絵を描いている器と、何も描いていない器があります。

釉薬掛けは

・絵付けした器には、絵が出るように天龍寺青磁を掛けました。

・絵付けしないものは、釉薬だけを掛けました。

茶マット・あめ釉・あめ釉+Baマット・そば釉・黄瀬戸釉を掛けました。

茶マット

あめ釉

あめ釉+Baマット

そば釉

黄瀬戸釉

絵付けをせずに、それぞれ違う釉薬掛けをしました。

1つだけ、2重掛けしました。

釉薬掛けをしたら、それぞれ底の部分に付いている釉薬をスポンジで拭き取りました。

プツプツ小さい穴を埋めました。

あまりこすると釉薬がはげてしまいますので、軽くこすりました。

以上が、絵付け・釉薬掛けになります。

本焼をして完成です。

まとめ

色んな、模様を描きました。

絵付けは楽しいですよね。

色々悩みます。

絵も上手く描けるように、練習したいです。

絵が描けたら、釉薬を掛けていきます。

絵なしもまたいいと思います。

色々試すのも楽しみの1つです。

釉薬も沢山種類がありますので、色んな釉薬を掛けたいですね。

そして、本焼きとなります。

どんなふうに焼き上がるか楽しみですね。

自分で作った器でご飯を食べてみると、また違う味を楽しめるのではないかと思います。

ぜひ、作ってみてはいかがですか?

参考になると嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうがざいます。

次回は、ぐい呑みの作り方です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント