こんにちは、けいみるるです。

今回は高取焼とは何かについてです。

高取焼という焼物を知っていますか?

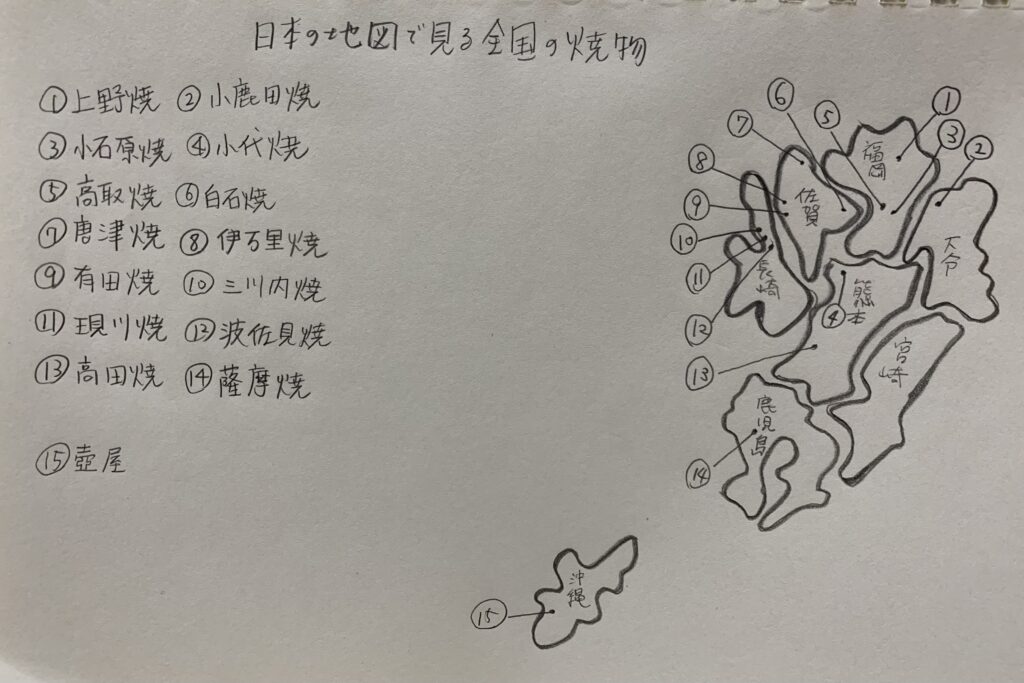

どこの地方の焼物でしょうか?

ひょうたんの形の焼物

高取焼とは、

約400年以上の歴史のある県下有数の古窯です。

茶陶器を中心に作られています。

*九州地方

福岡県佐倉郡東峰村、福岡市早良区高取です。

日本棚田百選の竹の棚田をはじめ、日本の美しい風景がある小さな村です。

高取焼とは何を書いていきます。

高取焼の見るポイントは

高取焼とは、高取という姓を黒田藩からいただいた者が作る茶陶器です。

遠州が指導していた全国各地の焼物である遠州七窯の中でも高取焼は筆頭にあげられます。

茶陶器を中心に作られて、茶入が有名です。

陶器でありながら磁器のように薄くて軽いです。

七色の陶器を使っていることが特徴です。

黒宮釉・緑青釉・布羅志釉・黄釉・高宮釉・銅化釉・白釉があります。

これらすべてワラや石などの自然のものです。

高取焼の歴史は

高取の始まりは、筑前福岡藩主黒田長政が朝鮮出兵の際に陶工を連れ帰り、初代八山に福岡県直方市の鷹取山の地に、築窯されたのが始まりといわれています。

開窯の起源は400年前の戦国時代1600年といわれています。

窯場には永満寺・宅間窯・内ヶ磯窯・山田窯がありこれを古高取とよんでいます。

高取焼は黒田藩の御用窯であったため、味楽窯はより城に近い現在の場所に窯を、移したのが18世紀の初頭です。

この頃より茶道具の名品わ数多く生み出しました。

高取焼の特徴は

七色釉薬を使っています。

陶器でありながら指で弾くと磁器のような高い音がでるそうです。

掛け分け・面取・流し掛けと呼ばれる技法があります。

陶器でありながら磁器のような薄さと軽さが持ち味です。

精密な工程と華麗な釉薬と、きめ細かい繊細な生地が特徴です。

高取焼の原料は、藁灰・木灰・サビ・長石の4種類です。

その調合の方法は秘伝書に記されています。

一子相伝により受け継がれています。

高取焼の土

小石原で採れる土は、鉄分が多く含んでいます。

福岡市の七隈で採れる白土も使っています。

2種類の粘土を調合して、伝統技法によって陶土を一から作陶しています。

高取焼の釉薬

わら灰・木灰・サビ・長石の4種類あります。

黒釉・緑青釉・布羅志釉・黄釉・高宮釉・銅化釉・白釉などの種類があります。

すべて、自然のものです。

高取焼の今は

毎年春の4月と秋の10月に高取焼陶器祭りが開催されています。

参加の窯元が「永満寺窯」・「高取工房 末吉宏光」です。

いろいろな催しがあるようです。

福岡市美術館で高取焼の作品がみられます。

以上が、高取焼とは何でした。

まとめ

高取焼の土は、やや鉄分を含んだ小石原でとれる土と、福岡市の七隈で採れる白土を原料にしています。

釉薬の原料は自然界から採れるわら灰・サビ・木灰・長石の4種類あります。

全国の陶芸家の間では高取だけは真似できないといわれるほどに難しい技術です。

陶器でありながら磁器のような薄さと軽さが持ち味です。

福岡県に出かけた際は、高取焼に触れて見てはいかがでしょうか。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、小石原焼とは何かです。

アフリィエイト広告を利用しています。

コメント