こんにちは、けいみるるです。

今回は、小石原焼とは何かについてです。

小石原焼という焼物を知っていますか?

どこの地方の焼物でしょうか?

小石原焼のお皿

飛び鉋の技法が美しいですね。

小石原焼とは、

生掛けという素焼きをしない、素地に直接釉薬をかけて焼き上げる技術です。

飛び鉋・刷毛目・櫛目・指がき・流し掛けなどの技法で模様をつけていきます。

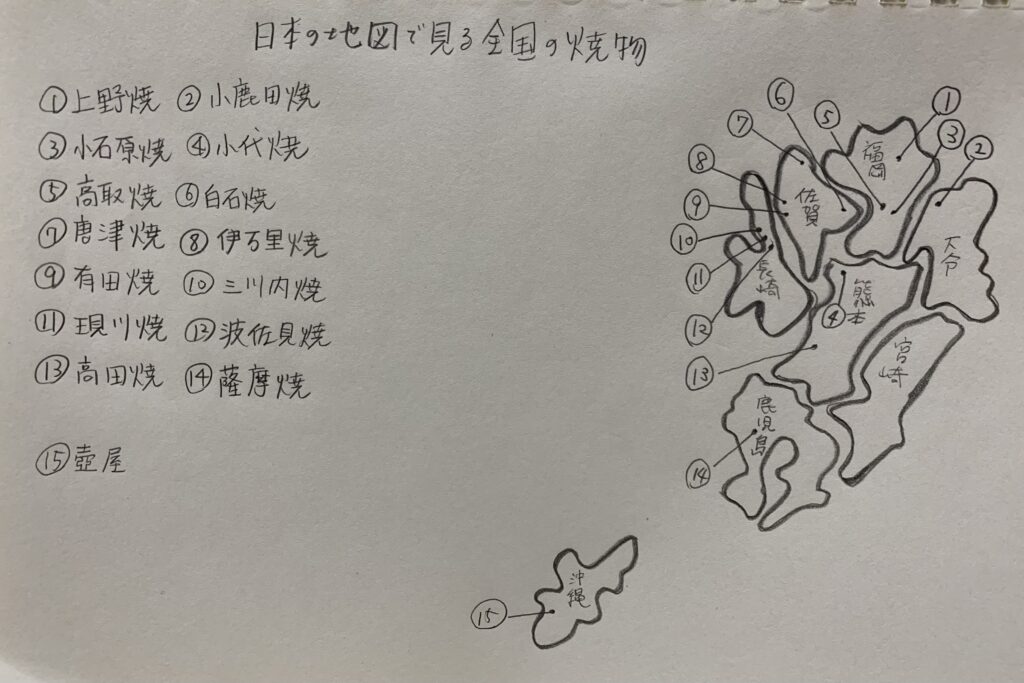

*九州地方

福岡県朝倉郡東峰村の小石原地区です。

大分県と隣接した村です。

日本棚田百選の竹の棚田をはじめ、日本の美しい風景に癒やされる小さな村です。

小石原焼・高取焼の窯元があります。

小石原焼とは何を書いていきます。

小石原焼の見るポイントは

皿や茶碗などの生活雑器としての美しさや素朴で温かい持ち味があります。

節目や流し掛けなどのさまざまな技法を使い、器に繊細なデザインが施されています。

小石原焼の歴史は

1600年の江戸時代までさかのぼります。

江戸時代前期の1662年に、福岡藩3代藩主・黒田光之が肥前国伊万里から陶工を招いて、窯場をひらいたのが始まりです。

初期の小石原焼は中野焼とも呼ばれています。

すり鉢や徳利などの日常使いの雑器が主につくられていましたが、江戸中期になると、黄土色のなまこ釉の製品なども作られるようになりました。

他にも酒器や花器や茶瓶などが作られていたことが、当時の手記からも判明しています。

民藝運動の広がりによって小石原焼の認知度が広がりました。

明治から昭和では村全体で共同の登り窯を使って、大型の鉢・皿・かめ・すり鉢など、制作していました。

1669年から同じ土地で茶陶を手掛けていた高取焼との交流により発展して、陶器が作られるようになりました。

1975年には陶磁器では初の伝統的工芸品に指定されました。

小石原焼の特徴は

生掛けと呼ばれる素焼きをせずに素地に、直接釉薬をかけて焼き上げる技術によって、焼物の本来の手触りや素朴で温かい質感をだします。

装飾も飛び鉋・刷毛目・櫛目・指がき・流し掛け・うち掛けなど独自のパターンや、技法があります。

飛び鉋で生乾きの生地に、化粧土を掛けた後にろくろを回転させながらカンナを使って、化粧土の部分を削り文様をつける技法です。

小石原焼の粘土

小石原の皿山地区で産出される陶土です。

茶褐色と白褐色で、ぼろぼろと崩れるもろい岩です。

化粧土というのは釉薬ではなく普通の陶土です。

鉄分が少なく白い色をした陶土で山から陶土を掘り取る時に、部分的に白い土の層がでます。

これを取って水ごしして化粧土にします。

小石原焼の釉薬

原料は地元で取れる、わら灰・木灰・長石になります。

「生掛け」といわれる素焼きをしない素地に直接釉薬を掛けて焼き上げます。

凍りにくくて、割れにくいので、植木や盆栽の世界では人気があります。

1300℃の高温で焼かれるので、割れにくくなっています。

小石原焼の今は

現在は東峰村にある窯元は50軒以上あります。

伝統技術は今に引き継がれています。

日常の器として今も作られています。

毎年5月と10月の2回、民陶むら祭が行われています。

小石原焼きだけではなく、高取焼も扱う大陶器市です。

県外からもたくさんの人が訪れています。

以上が、小石原焼とは何でした。

まとめ

小石原焼とは、約350年続く焼物です。

素地に刻まれた飛び鉋や刷毛目と呼ばれる幾何学模様です。

陶器でありながら磁器のように薄さと軽さを持ち合わせています。

小石原焼は1300度の高温で焼き締められるために、丈夫で割れにくいのが特徴です。

原料は同地区の山から採れる赤土です。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、大堀相馬焼とは何かです。

アフリィエイト広告を利用しています。

コメント