こんにちは、けいみるるです。

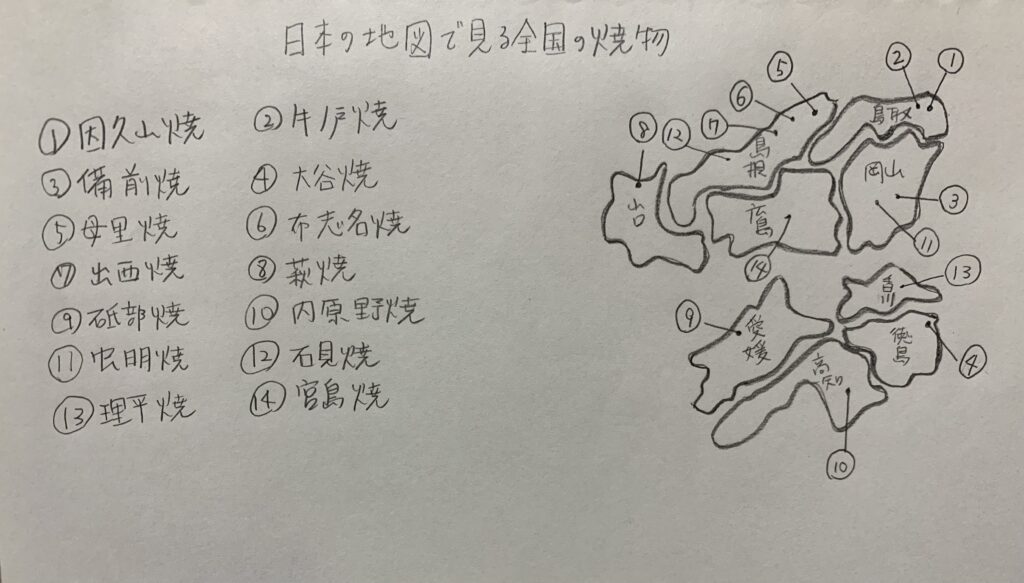

今回は、因久山焼とは何についてです。

因久山焼という焼物を知っていますか?

どこの地方の焼物でしょうか?

因久山焼とは、

地元の土、わら灰などの釉薬を使っています。

淡い青色と乳白色の流れ模様が特徴です。

*中国地方

鳥取県八頭群八頭町です。

自然が残る山々に囲まれた、歴史と文化の残る町です。

若桜鉄道のSL列車・旧八東町エリア「船岡竹林公園」・「八東ふる里の森」などが見どころです。

因久山焼とは何について詳しく書いていきます。

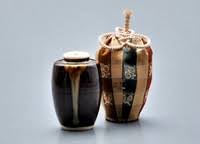

因久山焼(いんきゅうざんやき)を見るポイントは

粘土は地元の土を使っていて、釉薬は、黒釉・緑釉・白釉が使われています。

鉄分を多く含んでいて、わら灰釉・緑釉・なまこ釉・辰砂(しんしゃ)などを使っています。

江戸時代から続いている7室の登り窯が今も使われています。

高台は深く削り出し、薄手ながらも重圧な作風が特徴です。

茶道・華道用品などをはじめとして、コーヒー・酒器が多く作られています。

因久山焼とは、因藩国久能寺の地名を元に藩主から下賜された因久山焼の名で令和時代まで長きにわたり受け継がれています。

鳥取県八頭群八頭町で焼かれています。

因久山焼の歴史は

1764年〜72年に鳥取藩主池田侯(いけだこう)によって、京都から招聘(しょうへい)された六兵衛が開窯しました。

尾崎家初代治良右衛門と芹沢家二代亀五郎に陶技を伝授したことに始まります。

因藩地方の久能寺が窯元であることから因久山焼の名がつけられました。

因久山焼の特徴・魅力は

地元の土、わら灰などの釉薬を使った因久山焼は、淡い青色と乳白色の流れ模様が特徴的です。

鉄分を多く含んでいます。

登り窯や手ろくろや釉薬が伝わり、今も昔と変わらない製法で作られています。

因久山焼の粘土は

・風雨にさらした伝来の陶土を乾燥させて、水に溶かしたフルイを通すことで、粗い砂や草木の根を取り除きます。

・ある程度溜まったら祖焼きの鉢に入れて乾燥させて、その後は冷暗所で寝かせます。

・寝かせた陶土と数種類を混ぜ合わせて使います。

因久山焼の釉薬は

・特徴的なのはわら灰釉です。

・わら灰釉とは、わらと木灰に長石などを混ぜ合わせて作られる釉薬です。

・焼くと白濁する性質があります。

・その他に、緑釉・なまこ釉・辰砂などいろいろな釉薬を使っています。

因久山焼の本物と偽物の見分け方は

本物

窯元ごとに異なる裏印があります。

釉薬の色合い

経年劣化によって光沢が落ち着いた、軟らかい光を放ちます。

経年劣化によって貫入が見られます。

伝統的な技法で絵付けがされています。

高台が丁寧に削り出されています。

箱書き・作者名・箱の材質・状態なども重要です。

偽物

すべてが不自然なところです。

新しいものです。

雑なところ

上記のことをふまえて、本物と偽物を見分けるポイントではないでしょうか。

不安なときには、専門家に見てもらうのも確実な方法であると思います。

因久山焼の今は

鳥取池田家御用窯の7つの登り窯が現在も使われています。

斜面に沿って土壁の登り窯は迫力があります。

因久山焼窯元

敷地内では、焼物が買えるギャラリーもあります。

登り窯の見学もできるようです。

以上が、因久山焼とは何でした。

まとめ

因久山焼とは、鳥取県藩主御用窯として300年以上の歴史を持っています。

登り窯が使われています。

電気窯やガス窯とは違う味わいがあると思います。

地元の土と伝統の釉薬を使っていることもあり、より一層の愛着もわいてきますよね。

鉄分を多く含んだ地元の土を使い、藁灰釉・緑釉・海鼠釉・辰砂などの釉薬を組み合わせていくことで、深みのある色合いが生み出されていくんですね。

いつか実物を見に訪れてみたいです。

因久山焼鑑賞の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、志野焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント