こんにちは、けいみるるです。

今回は、小砂焼とは何かについてです。

小砂焼という焼物を知っていますか?

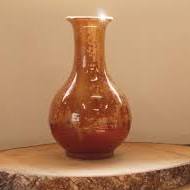

小砂焼の花瓶

金色に輝いていて、とても美しいですね。

栃木県那須郡那珂川町で焼かれています。

小砂焼とは、

金結晶といわれる金色に輝く色が特徴です。

他にも、深い赤が映える辰砂などの、色々な釉薬を使っています。

「栃木県伝統工芸品」「栃木県特産品百選」に指定されています。

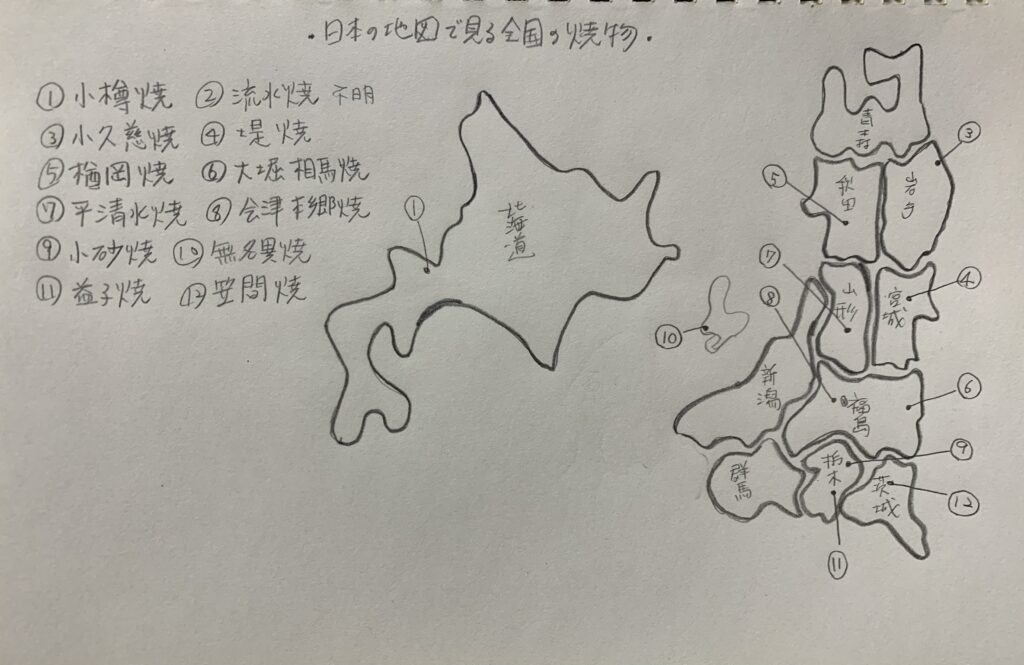

*東北地方

栃木県那須郡周辺です。

栃木県の一番北に位置しています。

皇室の静養のための御用邸があり、避暑地(ひしょち)としても有名です。

小砂焼とは何について書いていきます。

小砂焼(こいさごやき)をみるポイントは

金色を帯びた黄色の金結晶や桃色がかった辰砂など、素朴な中にも上品な色合いを持っている焼物です。

鉄赤と金結晶に代表されてます。

金結晶と呼ばれる金色に輝く色が特徴です。

普段使いの食器や花器など、個性的な作品があります。

原料の中には磁器の成分も少し含まれています。

カオリンという分質を多く含んでいます。

陶器なのに磁器の特徴を併せ持つ独特な焼物です。

小砂焼の歴史は

歴史は益子焼よりも古い小砂焼です。

さかのぼること1830年、水戸藩主徳川斉昭(とくがわなりあき)が、陶土を発見して水戸藩主御用窯の原料として使われたのが始まりといわれています。

小砂の土は水戸藩営御用製陶所に運ばれ那珂湊反射炉(なかみなとはんしゃろ)のレンガの原料となりまりた。

1851年には、御用瀬戸の試焼が行われ、大金彦三郎が日用雑器の生産を始めると広く知られるようになりました。

小砂村の庄屋・藤田家に招かれた斎藤栄三郎が登り窯でかめやすり鉢などの制作を始め、明治時代後期から大正時代にかけては徳利も作られました。

小砂焼の特徴・魅力は

素朴でありながら上品な品格をかもし出しています。

金色を帯びた黄色の金結晶や桃色がかった辰砂など、素朴な中でも上品な味わいをもっています。

カオリンを多く含む小砂の土からは、陶器にして磁器の特徴を併せ持つものです。

金結晶と呼ばれる釉薬と黒の素地が対照的です。

小砂焼の原料は

小砂陶石が原料です。

原料の中には磁器の成分が少量含まれています。

小砂焼の現在は

現在残されている窯元は、4件のようです。

もっとも古い窯元は、1856年創業の藤田製陶所です。

小砂焼は毎年5月の連休に小砂焼陶器市が開催されています。

花の風祭り・たけのこまつりと一緒に行われているようです。

いろいろなイベントがあるようです。

現在残されている窯元は4軒のみとなっています。

まとめ

小砂焼とは、1830年に水戸藩主徳川斉昭(なりあき)がこの陶土を発見して、水戸藩主御用製陶所の原料として使われたのが始まりといわれます。

特徴としているのは、金結晶の釉薬です。

独特の金色を帯びた黄色に仕上がるのが魅力です。

他にも深い赤が映える辰砂(しんしゃ)などもあります。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、瑞芝焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント