こんにちは、けいみるるです。

今回は、瑞芝焼とは何についてです。

瑞芝焼という焼物を知っていますか?

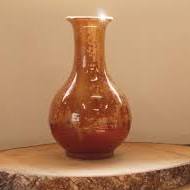

瑞芝焼の壺

透明な青緑色がとても輝いていて美しいですね。

瑞芝焼とは

鈴丸焼・滅法谷焼とも呼ばれています。

透明感のある青緑色が特徴です。

*近畿地方

和歌山県和歌山市です。

みかんや梅の生産量が全国トップレベル、紀州産として高い知名度を誇っています。

年間降水量は全国的に少なく、年間平均気温は高めです。

瑞芝焼とは何について詳しく書いていきます。

瑞芝焼(ずいしやき)の見るポイントは

和歌山県和歌山市で焼かれています。

鈴丸焼や滅法焼(めっぽうやき)とも呼ばれます。

透明感のある青緑色が特徴です。

旧紀州藩徳川家御用窯です。

芝の緑色を表現したという青緑色に発色した独特の風合いが特徴です。

瑞芝焼の歴史は

歴史は古く200年以上前に遡ります。

鈴丸焼き・滅法焼(めっぽうやき)と呼ばれています。

和歌山城下鈴丸丁滅法谷で、1796年ころに岡崎屋・坂上十次郎が紀州藩の官許を得て開窯しました。

1801年には、紀州徳川家十代藩主徳川治宝(はるとみ)に芝の緑色を表現した青磁を焼くよう命じられました。

京都の名工・青木木米(あおきもくべい)の指導の元大成しました。

瑞芝焼の銘は緑の発色に満足した、治宝が名付けたといわれています。

それ以降は藩の御用窯として、男山焼・偕楽園焼(かいらくえんやき)などと共に藩を代表する窯として発展していきました。

明治維新の頃には、藩の庇護を失うと衰退していきました。

1874年に三代目阪上十二郎の代に廃窯しました。

1973年には、五代目が美濃焼の梅平窯で修行して、地元に戻り市内善明寺にて築窯しました。

現在も続いています。

瑞芝焼の特徴・魅力は

瑞々しい芝のように、透明感のある青緑色が特徴です。

浮彫りという釉薬の厚みで模様を出す方法と、線彫りという、細い線で模様を付けた後、釉薬を薄く塗って、繊細な線を出す方法があります。

6葉の葵と唐草分を線刻した火鉢があります。

特に深みのある灰色を帯びた緑釉が魅力です。

瑞芝焼の釉薬

透明感のある青緑色です。

現在の瑞芝焼は

今でも6代目によって瑞芝焼は受け継がれているようです。

以上が、瑞芝焼とは何でした。

まとめ

透明感のある青緑色の釉薬が特徴です。

中国龍泉窯の流れをくんでいます。

旧紀州藩徳川家御用窯として使われていました。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、内原野焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント