こんにちは、けいみるるです。

今回は、萩焼とは何かについてです。

萩焼という焼物を知っていますか?

茶道具としても知られています。

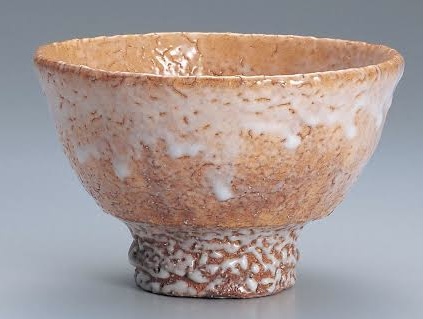

茶碗

萩焼とは、

飾り気のないシンプルな作風であるのが特徴です。

絵付をしませんので、土本来の風合いがあります。

焼き上がりの土の柔らかさとその吸収性があります。

急須

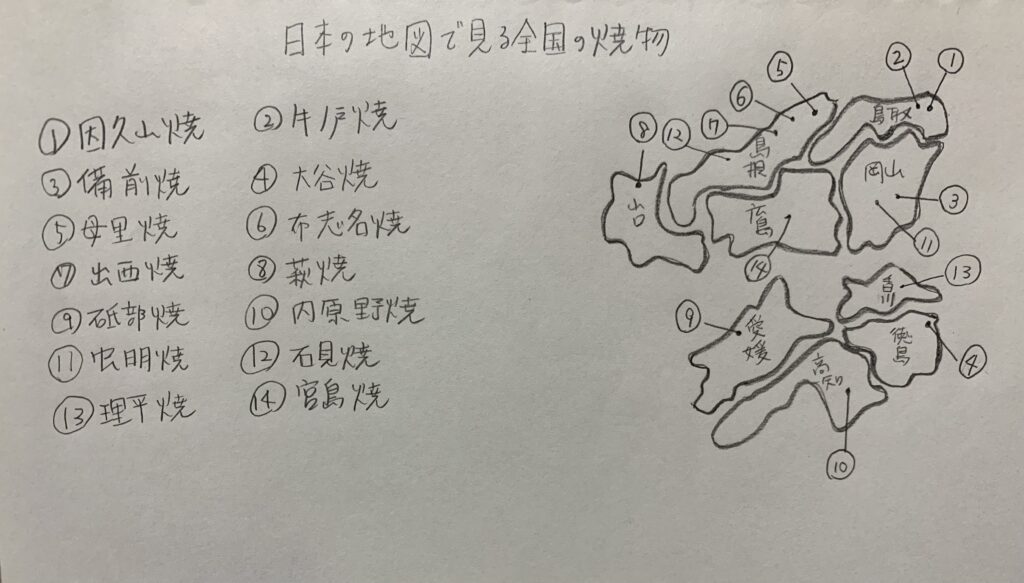

*中国・四国地方

山口県萩市です。

山口県は、北部に位置する日本海に面した市です。

江戸時代の町並みが今も残る城下町や、吉田松陰・高杉晋作など維新の志士たちのゆかりの地として有名です。

山口県萩市は、全国有数の観光都市です。

第一次産業の就業者数や生産額は高く、県下でも有数の農林水産業地域と位置づけられています。

日本海に注ぐ河武川下流の三角洲を、中心に発達した毛利36万の城下町です。

歴史的町並みや景観など当時の面影を感じられます。

日本で唯一江戸時代の地図がそのまま使える町といわれています。

萩焼とは何かを書いていきます。

ぐい呑みの萩焼です。

陶芸を初めたときに、叔父にもらった萩焼のぐい呑です。

アフィリエイト広告を利用しています。

萩焼てどんな焼物

萩焼は、「萩の七化け」といわれ、長年愛されている茶碗があります。

焼締りの少ないざんぐりとしていて柔らかな土には、吸水性があり長年使い続けることで、茶碗や酒器が浸透して色彩が変化するのが特徴です。

萩焼は山口県萩市で焼かれる陶器です。

萩焼のポイント

・萩焼の一番の特徴は装飾がほとんどなく、生地の風合いが感じられます。

・絵付はほとんどなく、釉薬の掛け方によって焼き方が代わります。

・色が変化して独特の模様を生み出します。

・一つとして同じ模様のものはありません。

萩焼の特徴は

「一楽、二萩、三唐津」と謳われるほど、茶人好みの器を焼いてきたことで知られています。

萩焼の特徴は原料にもちいられる陶土と、それに混ぜる釉薬の具合によって、生じる「貫入」と、使い込むことによって生じる「七化け」があります。

貫入とは器の表面の釉薬が、ひび割れたことをいいます。

七化けは貫入が原因で、長いこと使い込むとそこにお茶などが浸透して器表面の色が、適当に変化し枯れた味わいをみせることであります。

これにより、「わび」「さび」に通じる風情がみられます。

伝統的に朝鮮式の「蹴りろくろ」が使われていて、微妙なブレをいかしています。

萩焼のほとんどは絵付されていません。

萩焼の特徴は

・白土をかけて釉薬を施した粉引。

・高台に切り込みを入れた割高台。

・井戸形の俵形の茶碗。

技法にも形にも朝鮮李朝の焼物を、彷彿とさせるものがあります。

萩焼は土が粗いため浸透性、保水性、保温性が高いです。

萩焼は土の風合いを生かした、素朴な作風のものが多いのが特徴です。

萩焼の主要土は、砂礫の多い白色粘土です。

萩焼の原土は

「大道土(だいどうつち)」:

※萩焼の基本の土です。砂が多く・青白い・焼き締まりが少ない。

「見島土(みしまつち)」:

※鉄分が多く・赤黒い色・大道土と金峰土の配合に使われる。

「金峯土(みたけつち)」:

※カオリン質の白色土・大道土と混ぜて使う・素地土の粘性を抑え、耐火性を高める

の3つがあります。

水簸(すいひ=つちこし)して粘土を作ります。

茶陶(茶の湯で使うための陶器)茶碗や水指などとしても有名です

萩焼きの茶碗は、土の性格もあって朝鮮で焼かれた高麗茶碗の趣をもっともよく伝えられています。

萩焼の歴史

歴史は古く400年以上前の文禄・慶長の役(1592〜98)です。

豊臣秀吉が朝鮮に出兵にさかのぼります。

国内に窯を開かせました。

朝鮮から連れてきたのが、李勺工と李敬です。

安土桃山時代、織田信長や豊臣秀吉は、千利休を保護して茶の湯を独占的に支配しました。

焼物戦争と呼ばれたこの役によって、萩は生まれました。

松本焼、深川焼のふたつにわけられます。

松本焼

長門市や松本地方で焼かれていた焼物です。

防府市で出土する大道土を使って作られています。

萩焼独特のわら灰質の白濁釉を掛けています。

主に茶陶を焼いていました。

深川焼

萩焼の開祖である李勺光(りしゃくこう)の子孫が高弟達によって開窯されました。

深川五窯の各窯元の一つです。

萩焼の今

萩の街では、毎年5月に「萩焼まつり」が街中で展示即売が行われています。

他にも一年を通して色々なイベントがあります。

現在も窯元が残っています。

伝統窯以外でも多くの作家が活躍しています。

山口県立萩焼美術館・浦上記念館

萩焼と東洋陶磁など近現代の陶芸・工芸作品があります。

以上が、萩焼とは何でした。

まとめ

萩焼とは、「萩の七化け」といわれ、長い間愛され続けてきた器です。

飾り気のないシンプルさが特徴です。

貫入といわれるひび割れたような模様になります。

萩焼はおもに茶道をする方には良いのではないでしょうか。

使うほどに味が出て、使い手によって完成されると言われている萩焼です。

焼き上がりによって色合いも変わってきます。

萩の土には小さいいしがを混ぜているので、削りづらさがあります。

個人の感想ですが、

萩の茶碗で立てた抹茶を飲んでみたいですね。

いっと、今までに味わったことのない、違う味わいを感じるのではないでしょうか?

昔、萩焼の土で陶芸をやっていました。

湯呑み・小鉢・ワイングラスなどを作っていましたが、絵付けのないシンプル感がありました。

絵を描いてみたかったので、今は萩の土は使っていません。

違う粘土を使ってみるのもいいなと思ったからです。

萩焼で作った経験はあるものの、実際萩焼の街に訪れたことがないので、いつか行ってみたいですね。

萩焼に興味がある方は、萩焼の器を見に出かけてみてはいかがでしょうか。

萩焼の陶芸体験もいいですね。

萩焼散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございました。

次回は、益子焼とは何かです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント