こんにちは、けいみるるです。

今回は、無名異焼とは何かについてです。

無名異焼という焼物を知っていますか?

どこの地方の焼物でしょうか?

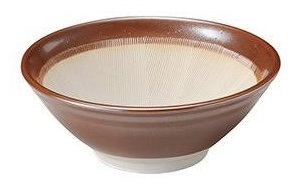

無名異焼の壺

国指定・重要無形文化財

玉党窯元の壺の焼物

無名異焼とは、

丈夫で、釉薬を掛けなくても水が染み込まず、匂いもつきにくく、見た目よりも軽量に作られているので、日常使いの焼物として重宝されています。

釉薬が掛かっていない表面は、使えば使うほどに光沢が増していくのが特徴です。

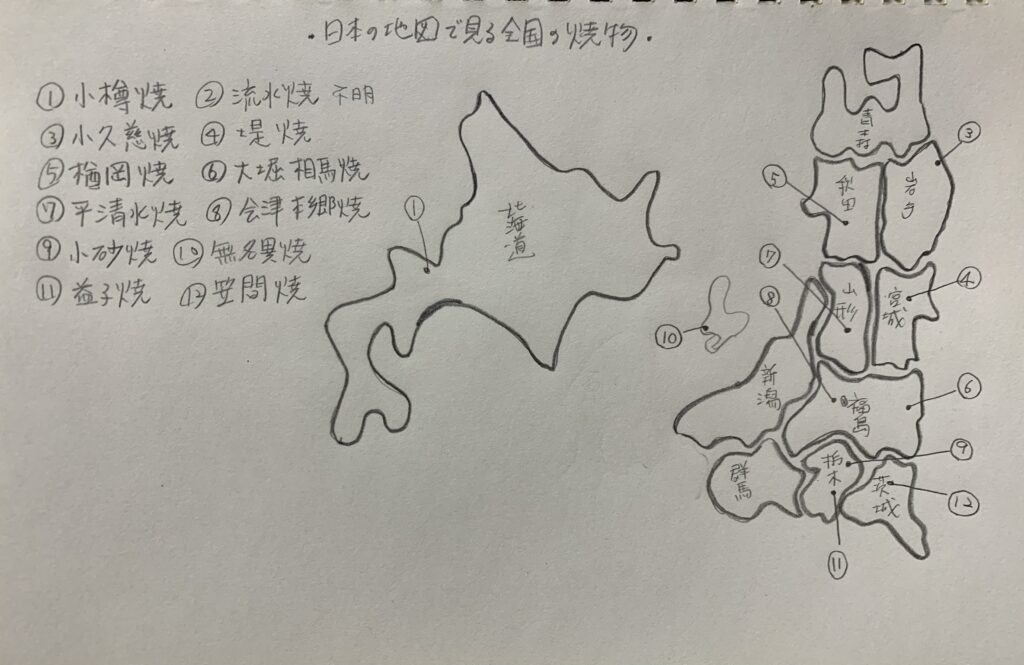

東北地方のイラスト絵図

新潟県佐渡市で焼かれています。

2004年に島内旧10市町村が合併して誕生しました。

雪国といわれる新潟ですが、気温が高めで積雪量が少ないのが佐渡市、平地に大雪が積もることは滅多にない街です。

無名異焼とは何について書いていきます。

無名異焼の見るポイントは

*他の陶土より粒子が細かく収縮率が大きいです。

*佐渡金銀山中から産出する酸化鉄を含む鉱物をいいます。

*鮮やかな赤色です。

*成形から乾燥までで約30%も収縮して、硬く焼き締まります。

無名異焼の歴史は

1819年に、伊東甚平(いとうじんべい)が佐渡金山の坑内で産出する無名異を使った楽焼を製造したのが始まりです。

1857年に、伊藤富太郎が無名異で本焼を始めました。

明治時代6年頃、試行錯誤の末に、ついに1200度もの高温で焼き締めた本焼の無名異焼が完成しました。

2003年には、国の重要無形文化財の指定を受けました。

無名異焼の特徴・魅力は

佐渡金銀山から産出する酸化鉄を含む無名異といいます。

陶土に使い、高温焼成したものをいいます。

佐渡土は、江戸時代徳川幕府に佐渡の特産としておさめていた漢方薬だったようです。

高温で焼き締めるので非常に固く、叩くと金属音のような音を出すのが特徴です。

丈夫なだけではなく、釉薬をかけなくても水が染み込まず、匂いつきにくく見た目よりも軽量です。

日常使いとして最適です。

無名異焼の土

佐渡金山麓から採れます。

鉄分が多い赤褐色の土です。

釉薬を掛けていない表面は、使えば使うほど光沢を増していきます。

無名異焼の釉薬

椿の灰を調合した釉薬・佐渡の精錬滓などが使われます。

茶器や酒器には、鉄分を多く含む陶土によるものや、飲み物の味をまろやかに美味しくする効果があるといわれています。

製法・工法

表面をより滑らかにするため、成形・乾燥後に生磨き・焼成後に砂研磨という、他の焼物では見られない工程があります。

成形から乾燥まで30%も収縮して、焼き締まります。

収縮率が高く、硬く焼き締まるのが特徴です。

割れにくくできています。

無名異焼の今は

相川地区を中心に無名異焼の窯元は12軒あるのと、人間国宝・伊藤赤水の窯元があります。

「無名異焼の里」が広く知られています。

以上が、無名異焼とは何でした。

まとめ

無名異焼とは、佐渡金銀山中から採れる酸化鉄を含む鉱物をいいます。

丈夫で釉薬を掛けていなくても、水が染み込まず、匂いもつきにくく、見た目よりも軽量です。

日常使いに適しています。

むかしでは、この土を薬として使っていました。

中風・胃腸病・火傷・止血など、薬効に優れていることで知られていました。

とても、貴重な土だったんですね。

赤い色合いが印象的ですね。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、三川内焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント