こんにちは、けいみるるです。

今回は、今戸焼とは何についてです。

今戸焼という焼物を知っていますか?

どこで作られている焼物でしょうか?

今戸焼の土人形・狐の置物

今戸焼の土人形・招き猫

種類が沢山あります。

今戸焼とは、

東京都江東区の今戸や橋場と園周辺で焼かれていた焼物です。

素焼きや楽焼の陶磁器です。

日用雑貨・茶道・土人形・火鉢・植木鉢・瓦などを生産していました。

招き猫や狐の人形などが作られています。

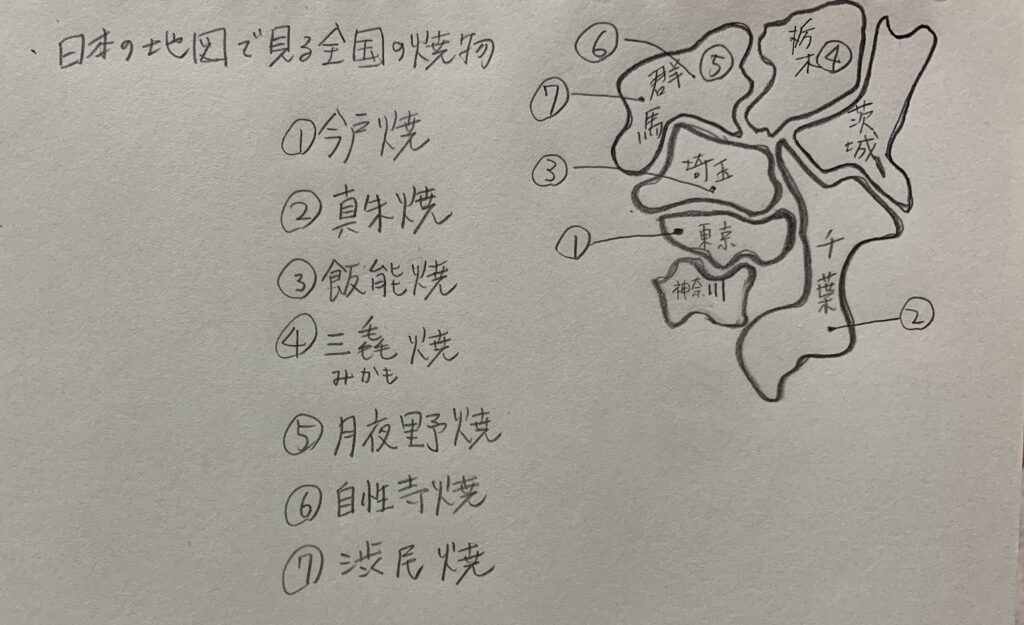

*関東地方

東京都江東区周辺で焼かれています。

江東区周辺では、豊洲市場・日本科学未来館・亀戸天神社・若洲海浜公園などがあります。

今戸焼とは何について書いていきます。

今戸焼の見るポイントは

*今戸焼の土人形です。

*瓦・日常生活道具・土人形・工芸品などがあります。

*狐・狸・あねさま・招き猫・福助などの多くの種類があります。

*手あぶり火鉢に白井半七という陶印があります。

*今戸焼に関する記述には、必ずでてくる作者です。

今戸焼の歴史は

1573年〜1592年にはじまったといわれていますが、詳細は不明です。

江戸時代から明治時代を中心に今戸やその周辺で製造販売をしていました。

1752年には、今戸焼職人が今戸神社に狛犬を寄贈しています。

その他に、瓦・日常生活道具・土人形・工芸品などがあります。

江戸時代では今戸焼を製造する窯元は50軒くらいありましたが、次第に需要が減少していきました。

今戸焼の特徴・魅力

人形は陶土を練り、型を入れて成形して乾燥したものを、窯で焼き上げて彩色を施しています。

狐・狸・あねさま・招き猫・おかめ・福助など、多くの種類があります。

長く江戸東京の庶民に親しまれてきた郷土玩具です。

精製したものを、人形を作り焼いて、当時と同じく膠・胡粉・泥絵具などで絵付をしています。

今戸焼の代表する職人は、 白井半七という陶工です。

昭和63年3月に亡くなっています。

国内外で多くの評価や賞をもらっていて、名工として称賛されています。

今戸焼の粘土

・地元で取れる粘土を使っています。

・隅田川・荒川流域で採取しています。

丸〆猫には、本体の後ろにある丸の中に〆という文字のマークがあります。

今戸焼の今は

現在は、今戸にのこるのは1軒の窯元・白井さんという工房が残っています。

9代目が跡を継いでいます。

以上が、今戸焼とは何でした。

まとめ

今戸焼とは、江戸時代〜明治時代を中心に今戸やその周辺で製造・販売されていた焼物です。

瓦・日常生活道具・土人形・工芸品などが作られていました。

可愛い招き猫や狐などたくさんあります。

いろいろな形や色合いが綺麗ですね。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、牛ノ戸焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント