こんにちは、けいみるるです。

今回は、宮島焼とは何についてです。

宮島焼という焼物を知っていますか?

どこの地方の焼物でしょうか?

ビアマグ

紅葉が際立ちますね。

宮島焼とは、

江戸時代から焼かれ始めたとされ、厳島神社本殿下の砂を入れたことからお砂焼の名でも知られています。

広島県廿日市市宮島口地区で焼かれていました。

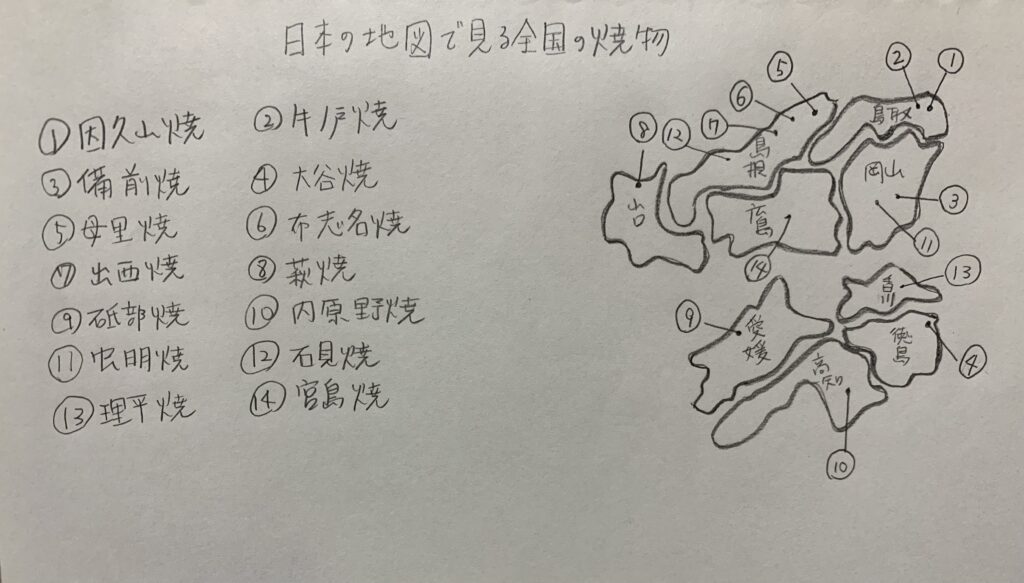

*中国地方

広島県廿日市市宮島口地区です。

世界遺産「宮島」がある、海と山に囲まれた穏やかな街です。

瀬戸内海から中国地方まで南北に広がる大自然豊かです。

宮島焼とは何について書いていきます。

宮島焼きの見るポイントは

*宮島のシンボルでもある紅葉や拝殿が多くあるのが特徴です。

*茶碗・小皿・土鈴などをお土産用に焼いています。

*砂がごく微量に混ざっていますが、見ただけでは判断ができないようです。

宮島焼の歴史は

1603年江戸時代から始まったといわれています。

厳島神社本殿下の砂を、細かく砕いて粘土に練り込んで作ります。

このことからお砂焼の名でも知られています。

浅野藩の奨励品として宮島焼がすすめられ全国に名をはせましたが、藩政の弱体化もあって長くは続きませんでした。

その後1892年に再興しました。

1910年には京都で修行をつんだ川原陶斎が本格的に窯を開きました。

その後は、初代山根興哉が京焼・萩焼の手法を取り入れた宮島焼を焼始めて、厳島神社の祭祀品も担当することとなりました。

何度か窯の興廃の危機にあいながらも、明治中期頃より多くの人に受け継がれながら現代に至っています。

とても、歴史ある焼物です。

宮島焼の特徴・魅力は

宮島焼は別名御砂焼とも呼ばれています。

意匠は宮島のシンボルでもある紅葉・拝殿が多く描かれています。

茶碗・小皿・土鈴などお土産向けとして焼かれていました。

宮島焼の土

厳島神社の本殿の下の砂を粘土に練り込んでいます。

焼き方や土の加減によって、色や模様が変わることから、2つとして同じものが存在しないという魅力があります。

宮島焼の釉薬

消えずの火灰釉・折鶴灰釉があります。

お焚きあげされた折鶴の灰を釉薬として配合した「折鶴灰釉」を使っています。

広島県指定伝統的工芸品に指定されています。

宮島焼の今は

大正期に創業した川原厳栄堂、山根対厳堂、昭和初期に川原厳栄堂から独立した川原主斎堂窯の3つの窯元が宮島御砂焼の現代に受け継がれています。

縁起物として長く親しまれている焼物です。

G7広島サミットでは、世界に知ってもらうために宮島御砂焼を紹介しています。

平和の祈りが込められている焼物でもあるのですね。

以上が、宮島焼とは何でした。

まとめ

宮島焼とは広島県廿日市市宮島口地区で焼かれていました。

派手さはありませんが、素朴で独特の器です。

宮島のシンボルでもある紅葉や拝殿が器に描かれています。

茶碗・お皿・土鈴などを焼いています。

砂が粘土の中にごく微量、混ぜ込んでいるだけではありますが、見た目ではわからないです。

この砂は、厳島神社本殿下の砂を粘土に練り込んで作られています。

神様の力が入っている焼物なのだと思いました。

宮島の焼物を見にでかけてみたいですね。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、出石焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント