こんにちは、けいみるるです。

今回は小久慈焼とは何かについてです。

小久慈焼という焼物を知っていますか?

小久慈焼の長片口

白い色がきれいですね。

小久慈焼とは、

200年前から地元で採れる粘土を使って、日常使いの器を作り続けてきました。

粒子が細かくつるっとした感触が特徴です。

鉄分が少ないため、乳白色です。

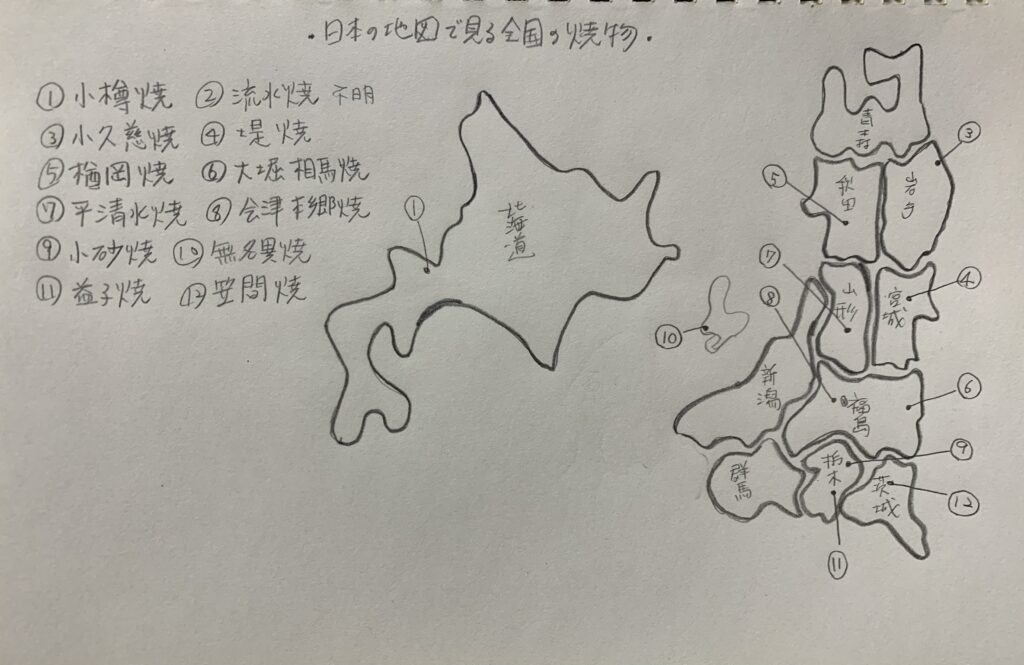

*東北地方

岩手県の北東部の久慈市にあります。

北限の海女・日本最大の産出を誇る琥珀の町です。

小久慈焼とは何を書いていきます。

小久慈焼(こくじやき)の見るポイントは

・久慈で採れる粘土を用いて庶民のために日用雑器を焼いていました。

・昔も今も変わらず守り続けられていものは、久慈の粘土を使い続けることです。

・久慈の人々が普段使いできる器を作り続けていることです。

小久慈焼(こくじやき)の歴史は

起源は約200年前にさかのぼります。

1813年相馬の陶工嘉蔵が小久慈天田内の甚六(じんろく)の助けを得て三日町に、築窯したのが始まりといわれています。

甚六の子熊谷甚左衛門(じんざえもん)が嘉蔵に師事し陶器を焼きその技法は、熊谷家で代々引き継がれました。

甚左衛門は師の技術を習得すると、地元の粘土や独自の釉薬を使って茶器などを制作しました。

創始時から現在まで窯元は一つで、江戸時代以前から続く窯元としては日本最北です。

200年の歴史をもつ小久慈焼ですが、昔も今も変わらないものがあります。

久慈でとれる粘土を使い続けることと、人々が普段使いできる器を使うことです。

市民の生活に深く根付いている小久慈焼です。

小久慈焼の特徴は

地元から取れる粘土を元にわら灰を使った白釉、砂鉄を使った飴釉があります。

代表的な作品は注ぎ口の長い片口です。

久慈の粘土は鉄分は少ない白い粘土を使い、土練りから行っています。

独自の釉薬はもみ殻灰を使った釉薬で白色にほのかに青みが入った、小久慈焼独自の色を出しています。

日用雑貨などを焼いていますが、ぬか白釉や飴釉、掛分釉だけを流し掛けただけの、素朴感のある味わいが特徴です。

小久慈焼の土

岩手県久慈市で採れる土です。

鉄分の少ない白い土を粉砕して長石と水を混ぜて精製して作られています。

冬は凍るので、電気毛布などであたためて保管する必要があります。

小久慈焼の釉薬

もみ殻灰を使った釉薬で、白色にほのかに青みと黄色が入っています。

寒さが厳しい久慈は冬は粘土が凍ってしまうので、陶器作りには不向きです。

そんな厳しい環境での中でも、伝統を守り続けて陶器作りに励んでいます。

現在の小久慈焼は

北大地に200年地元の暮らしによりそってきた器です。

毎年GWには「小久慈焼陶器祭り」が開催されています。

メインイベントは窯出しオークションがあり、たくさんの人が参加されています。

いろいろなイベントもあります。

県内外からたくさんの人が訪れて賑わっています。

今でも昔の技法を引き継いで作品を作っています。

どの時代でも人々の日常に寄り添い続けています。

以上が、小久慈焼とは何でした。

まとめ

独特の色合いと素朴な風合いが魅力です。

地元の粘土や独自の釉薬を使い登り窯で一度に焼き上げます。

今でも昔の技法を引き継いでろくろを使い一つ一つ手作りで作っています。

暮らしに寄り添った器作りをしています。

陶芸体験ができる所もあるようですね。

ここを訪れた際には、陶芸教室を体験してみるのもいいですね。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、高取焼とは何かです。

アフリィエイト広告を利用しています。

コメント