こんにちは、けいみるるです。

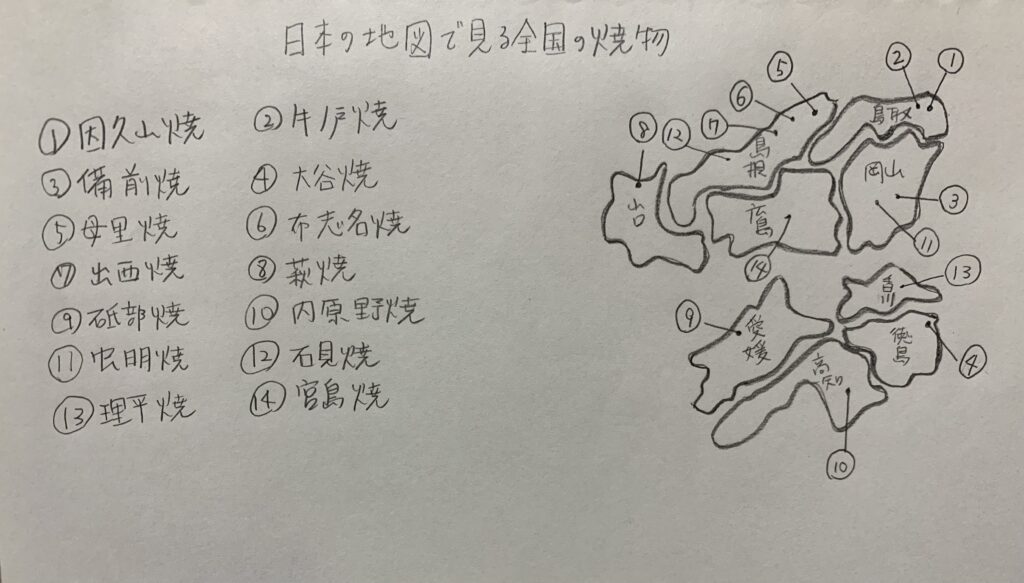

今回は、石見焼とは何についてです。

石見焼という焼物を知っていますか?

どこの地方の焼物でしょうか?

石見焼とは、

茶褐色・透明・黄土色・青色があります。

陶土が耐酸性で高温焼成が可能なので、耐酸・耐塩・耐水性に優れています。

中国地方

島根県江津市が中心ですが、浜田市・大田市でも焼かれています。

島根県は最も面積が狭い市です。

江の川と日本海、緑ある山野に囲まれた町です。

赤瓦が特徴的な日本三代瓦の一つ「石州瓦」の産地としても知られています。

石見焼とは何について書いていきます。

石見焼の見るポイントは

*耐酸・耐塩・耐水性に優れています。

*水かめだけではなく、灰皿なども多く作られています。

*完全燃焼した炎で焼くと黄土色をしています。

*不完全燃焼した炎で焼くと青色になります。

石見焼の歴史は

18世紀の中頃から島根県西部で焼かれ始めた陶器の総称です。

250年以上の歴史が長い焼物です。

1592年〜1610年頃に朝鮮の陶土が日本に連れて来られました。

その時に石見焼が始まったとされています。

1765年に、周防岩国藩から陶工を招き、片口や徳利などの小さい焼物がつくられるようになりました。

1994年7月には、国の伝統的工芸品に指定されました。

石見焼の特徴・魅力は

「はんどう」といわれる大型の水瓶(みずかめ)を明治時代に量産されました。

最盛期には、100軒を超える窯元があったといわれています。

大型陶器の焼物を支える石見焼の伝統的技法が「しの作り」です。

吸水性が低く強固で、塩分・酸・アルカリに強い素地です。

石見焼の粘土

磁器に近く、地元の土です。

地元の都野津層粘土が使われています。

石見焼の釉薬は

来待釉薬(きまちゆうやく):鉄分を含んだ深みある茶褐色をしています。

温泉津石(ゆのついし):アルカリを含んだ透明な釉薬です。

釉薬は、焼成の火加減で発色に違いがあります。

酸化焼成は黄土色に発色します。

還元焼成は青色に発色します。

原料には、益田長石・石灰石・わら灰・土灰などがあります。

粘土・釉薬はすべてが天然です。

石見焼の本物と偽物の見分け方

本物

非常に硬くて耐久性が高いです。

長期間使っても水漏れしにくく、匂いやあ色がつきにくいです。

上記に描かれていることです。

偽物

画一的な釉薬処理・機械的な模様になっているものです。

均一的で完璧な形状のものは、型で作られています。

偽物は、本物に近づけようとしています。

本物を見分けるのは、難しいですね。

石見焼の今は

窯元は今では、7軒あります。

後継者は、3軒です。

いまでも日用品など色々な器を作っています。

ガスや電気の窯を使っている窯元もある中、いまでも登り窯にこだわっている窯元もあります。

以上が、石見焼とは何でした。

まとめ

石見焼とは、吸水性が低く強固で、塩分・酸・アルカリに強い素地です。

水かめなど大きな壺を中心に制作されていました。

磁器に近い粘土で、地元の粘土を使っています。

伝統的な技法を今でも守り続けています。

特徴のある壺、昔からありますね。

よく漬物に使っているのをみたことがありますが、石見焼という名前は知りませんでした。

いつまでも残していきたいですね。

窯元巡り散策のお役に立てれば嬉しいです。

次回は、白石焼とは何です。

最後まで見ていただきありがとうございます。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント