こんにちは、けいみるるです。

今回は、小代焼とは何についてです。

小代焼という焼物を知っていますか?

小代焼

小代焼とは、

深井藍や碧の地色に白掛けが溶け込んだ釉薬が特徴です。

江戸時代では、五徳焼とも呼ばれていました。

約400年以上の歴史のある焼物です。

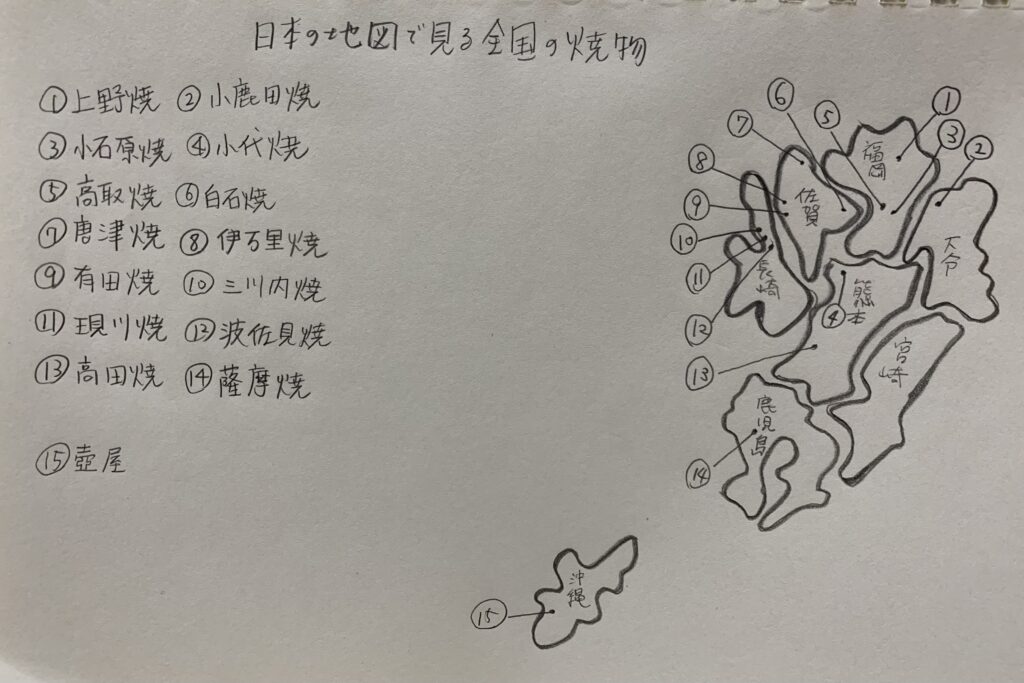

九州地方

熊本県北部で焼かれています。

阿蘇外輪山の北西部にある菊池渓谷は、標高500〜800mに広がる1193haの自然休養林です。

滝・瀬・渕・紅葉樹の森・伏流水などがみどころです。

小代焼とは何を書いていきます。

小代焼の見るポイントは

腐らない・臭いが移らない・湿気を防ぐ・消毒消しの効果・延命長寿の五徳があるとして、五徳焼とも呼ばれることもありました。

深い藍(あい)と碧(へき)の地に白掛けが溶け込んだ釉薬です。

器としての実用性が高いです。

小代焼の歴史

約400年以上の歴史があります。

1632年豊後(ぶんご)から肥後国(ひごこく)に転封となった細川忠利(ほそかわただよし)が、陶工である源七(牝小路家初代)と八左衛門(葛城家初代)伴い着任し、小岱山麓に窯を開いて焼物を焼かせたのが始まりといわれています。

小代焼の特徴・魅力は

九州地方にはわら灰釉を使用する産地が他にもありますが、わら灰釉への強いこだわりや流し掛けの多用が大きな特徴です。

技術・技法としては、朝鮮半島の流れを汲んでいます。

小代焼の土

鉄分や小石粒が多い小代粘土を使っています。

焼成すると、暗い赤茶色になります。

小岱山周辺から採取しています。

粘土は花崗岩質で耐火性があります。

小代焼の釉薬は

木灰釉・わら灰釉・笹灰釉・茅(かや)灰釉・鉄釉が使われています。

釉薬の調合や焼成の温度・炎の状態で、青・黄・白などの色が作り出されます。

わら灰釉を掛けた上に、稲のもみがらを利用したもみがら灰釉を掛けた「白色」が有名です。

溶けずに残ったもみがら灰釉が焼成後に白く浮かび上がるなど、雪が降ったような文様を表現しています。

1220~1300度近くの高温で焼きます。

小代焼の今は

12軒の窯元が残っています。

伝統を守り続けています。

国指定の伝統的工芸品です。

以上が、小代焼とは何でした。

まとめ

小代焼とは、鉄分の多い小代粘土を使っている焼物です。

焼成すると暗い赤茶色になります。

熊本県荒尾市で今なお12軒も窯元が残っているのですね。

約400年以上の長い歴史があります。

釉薬は、青色・黄色・白色の色合いがとても綺麗に現れていますね。

小代焼という焼物を初めて知りました。

熊本を訪れた時には、小代焼に見に訪れたいですね。

散策の参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、出西焼とは何です。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント