こんにちは、けいみるるです。

今回は、天草陶磁器とは何かについてです。

天草陶磁器という焼物を知っていますか?

どこの地方の焼物でしょうか?

天草陶磁器の丼

天草陶磁器とは、

焼き上がりは硬く、濁りのない白色が特徴です。

透明感のある白が青色を引き立てていますね。

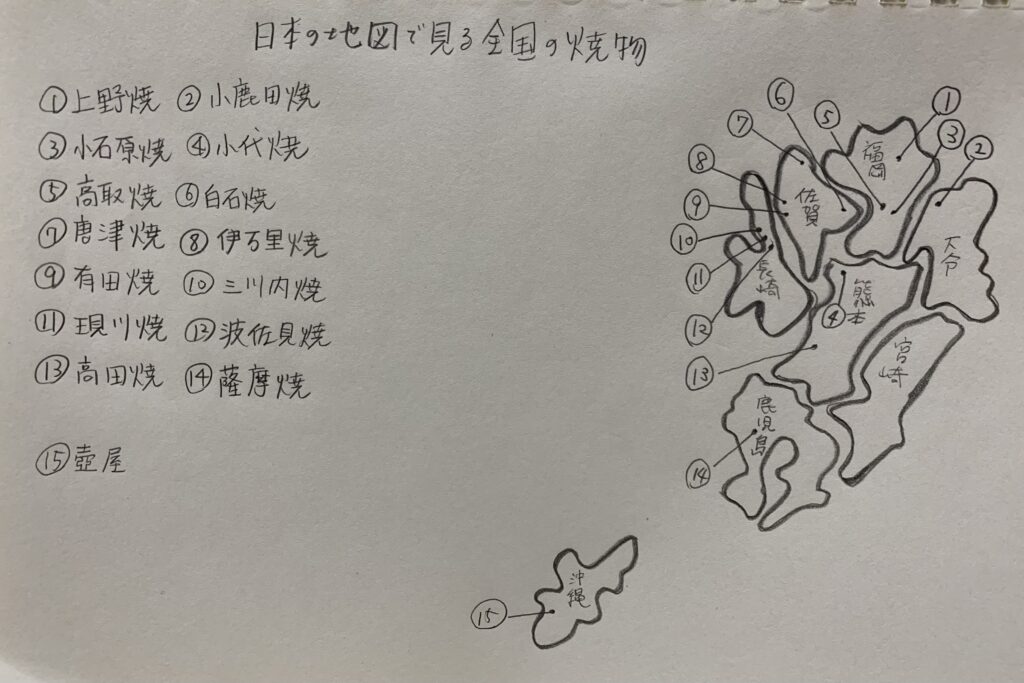

*九州地方

熊本県天草市です。

青い海と雄大な山並みに囲まれています。

大小120の島々によって構成された絶景が見どころです。

天草陶磁器とは何かについて書いていきます。

天草陶磁器の見るポイントは

天草は九州最古の磁器の産地です。

透明感のある白磁です。

焼き上がりは硬く、濁りのない白色です。

すべての天草の材料を使っていることがこだわりです。

砕きやすくて成形しやすいです。

粘土を混ぜることをしなくても単独で焼物にできます。

熊本県天草市は、南西部に位置していて、大小120余の島々から成り立っています。

1956年に雲仙天草国立公園に指定されています。

海に囲まれた地域であることから、海の幸に恵まれている地域です。

独特のキリシタン文化や南蛮文化など多くの観光資源に恵まれています。

熊本県天草地方で焼かれています。

天草陶磁器の歴史とは

陶石が発見されたのは1650年頃までさかのぼります。

天草の窯元の歴史は古く、1762年に高浜村の庄屋の6代目、上田伝五右衛門が開窯したという、記録が残っています。

初期には砥石(といし)として売り出された天草陶石は、磁器の原材料として佐賀、長崎、日本全国へと広まっていきました。

江戸時代中期の天草は天領と呼ばれる幕府の直管轄地で、藩の御用窯がありませんでした。

藩の援助がない分、個性的で自由な日常使いの器が焼かれていたといわれています。

日本で2番目に古い窯といわれる内田皿山焼は、江戸時代初期から中期に開窯されたものの、一度廃窯しましたが1970年に復興しました。

1762年には高浜村の庄屋上田屋、6代目上田伝五五左衛門武弼が、備前長与から陶工・山道喜左衛門を招き、高浜村鷹の巣山で焼物を開始します。

これが天草陶磁器の一つである高浜焼の元祖だといわれています。

2003年には国の伝統的工芸品として指定されます。

天草陶磁器の特徴・魅力とは

天草陶石は、高圧がいしや宇宙船の耐熱材にも使われています。

砕きやすく成形しやすいのと、粘土を混ぜることなく単独で焼物ができます。

焼き上がりは硬く、濁りのない白色が特徴です。

天草陶磁器の土

熊本県の天草地方で採取された、天草陶石を主原料にした陶土です。

鉄・チタン含有量が少ないので、酸化・還元燃成ともに白いです。

透明感のある白磁が特徴です。

性質の異なる釉薬の二重掛けの技法を使った、海鼠釉や黒釉の陶器が多く作られています。

青磁・白磁・染付の特徴があり、内田皿山焼・高浜焼・丸尾焼・水野平焼の4つが主な産地です。

天草陶磁器の今

天草市は2004年から、毎年11月の第1週に天草大陶磁器展を開催しています。

天草全域の窯元が一堂に会するとともに、九州内外から約80の窯元が集まります。

色々なイベントが開催しています。

多くの人がおとずれる熊本県下最大級の陶磁器展となっています。

以上が、天草陶磁器とは何でした。

まとめ

天草の磁器の特徴は、透明感のある白磁です。

4つの主な窯元の一つ高浜焼は純度の高い陶石を使っています。

透き通るような白さと深い藍青の持つ呉須の彩りが印象的です。

現在では11件の窯元が残っていて、伝統を守りながらも現代の生活に合わせた多彩な表情のある陶磁器を作り続けています。

天草の陶土や石を活かした焼物に、触れにいきたいですね。

散策に参考になれば嬉しいです。

最後まで見ていただきありがとうございます。

次回は、萬古焼とは何かです。

アフィリエイト広告を利用しています。

コメント